美 "자유 민주주의 도전" vs 中 "주권의 중대 침해"

디지털 패권 싸움에 무기는 관세…양국 경제 타격

정치와 경제, 디지털 맞물린 혼란 당분간 지속될 듯

오춘호 선임기자·공학박사

[ 오춘호 기자 ]

이상한 통상분쟁이다. 분쟁 대상 품목이 없으면서 서로 관세를 올리고 보복한다. 미국은 클라우드 컴퓨팅 시장 개방을 핵심 요구조건으로 내걸었다. 중국은 데이터 시장 개방을 주권 침탈이라며 강하게 반발하고 있다. 두 강대국은 통상분쟁이라는 이름 아래 디지털 패권, 정보 패권을 잡으려는 민낯을 고스란히 드러낸다. 그러면서 정치가 자연스레 경제와 무역에 녹아든다. 디지털 시대 새로운 질서가 복잡하게 얽혀 있다. 국가우선주의는 갈수록 심해질 것 같다. 세계 경제는 이들의 패권다툼에 갈수록 힘들어진다. 디지털이 낳은 위기감이 세계를 휩쓸고 있다.

이상한 통상분쟁이다. 분쟁 대상 품목이 없으면서 서로 관세를 올리고 보복한다. 미국은 클라우드 컴퓨팅 시장 개방을 핵심 요구조건으로 내걸었다. 중국은 데이터 시장 개방을 주권 침탈이라며 강하게 반발하고 있다. 두 강대국은 통상분쟁이라는 이름 아래 디지털 패권, 정보 패권을 잡으려는 민낯을 고스란히 드러낸다. 그러면서 정치가 자연스레 경제와 무역에 녹아든다. 디지털 시대 새로운 질서가 복잡하게 얽혀 있다. 국가우선주의는 갈수록 심해질 것 같다. 세계 경제는 이들의 패권다툼에 갈수록 힘들어진다. 디지털이 낳은 위기감이 세계를 휩쓸고 있다.로버트 라이트하이저 미국 무역대표부(USTR) 대표가 중국 측으로부터 미·중 통상협상 합의안을 대폭 수정하겠다는 통보를 받은 건 지난 3일 밤이었다. 류허 중국 부총리와 대부분 사안에서 합의를 끝낸 지 불과 한 달도 되지 않은 때였다. 라이트하이저 대표는 언론에 합의안 발표를 준비하려던 참이었다. 이 같은 청천벽력의 통보는 도널드 트럼프 미 대통령에게 곧바로 전해졌다. 세계를 뒤흔들었던 트럼프 대통령의 ‘다시 관세 인상’ 트위터는 그로부터 이틀 뒤 전송됐다. 트럼프 대통령의 트위터는 그만큼 미국 정부가 당혹했다는 사실을 보여준다.

중국이 이처럼 급작스레 자세를 바꾼 배경에는 시진핑 중국 국가주석이 자리하고 있다고 홍콩의 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다. 류 부총리가 협상안을 보고하자 시 주석은 “결과에 대한 책임은 내가 진다”며 대폭 수정을 요구했다는 게 이 신문의 보도다. 수정을 요구한 부분은 클라우드 컴퓨팅 시장 개방과 지방정부의 산업보조금 지원 등 여러 가지였다. 하지만 주된 쟁점은 클라우드였다.

中, 올해부터 클라우드 규제

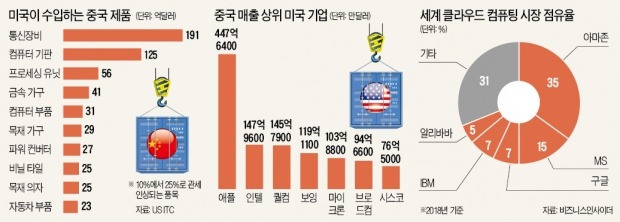

클라우드 컴퓨팅은 4차 산업혁명의 가장 핵심적인 인프라로 꼽힌다. ‘21세기 석유’로 불리는 데이터와도 떼려야 뗄 수 없는 분야다. 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT), 자율주행 등 미래 기술은 모두 클라우드 없이 개발되거나 활용되기 힘들다. 세계 클라우드 시장은 5년 동안 5배 이상 성장했다. 아마존 마이크로소프트 구글 등 대부분 정보기술(IT) 공룡도 이 시장에서 각축전을 벌이고 있다. 중국의 알리바바는 중국 시장을 배경으로 이미 세계 5위권에 진입했다.

하지만 중국은 해외 클라우드 시장에 관심을 보이면서도 줄곧 외국 기업의 중국 시장 진입에 제한을 가했다. 중국 당국은 지난해 네트워크안전법을 제정하고 올해 시행에 나섰다. 이 법에 따르면 클라우드 기업은 중요한 데이터를 중국에 저장해야 하며 데이터를 국외로 전송할 경우 보안심사를 받아야 한다. 중국에서 사업할 때는 중국 기업과 합작해야 하며 자체 브랜드 사용도 금지하고 있다. 이런 규정에 아마존과 마이크로소프트 등이 반발한 건 당연한 일이다.

지난해 8월 USTR은 미국에서 알리바바가 클라우드 사업을 자유롭게 펼치고 있는 데 비해 중국에서 미국 기업은 부당하게 처우받고 있다고 지적했다. 동시에 슈퍼 301조를 발동하겠다고 했다. 하지만 별 성과가 없었다.

류 부총리는 미국의 반발이 커지자 올해 들어 유화 제스처를 취했다. 클라우드 컴퓨팅 합작사를 설립할 때 외국인이 50% 이상 지분을 보유할 수 있도록 하면서 라이선스 허가를 확대하는 내용이었다. 클라우드 컴퓨팅을 위한 영업면허 발급도 늘리겠다고 했다. 분쟁이 일단락되는 것처럼 보였다. 하지만 마지막에 시 주석이 방향을 틀어버렸다.

유례없는 데이터 전쟁 비화

2년 전 트럼프 대통령이 미·중 통상협상을 시작했을 때의 쟁점은 무역 불균형을 줄이기 위해 주요 수입품에 관세를 매기는 것이었다. 중국에 미국산 제품을 더 많이 구매하도록 하고 중국 수출품에는 견제를 가했다. 하지만 미·중 통상분쟁이 이어지면서 상황이 바뀌었다. 통상 품목을 대상으로 싸우는 것을 넘어 ‘중국 제조 2025’ 등 중국의 첨단산업에 대한 다툼으로 국면이 전환됐고 이제는 양국의 디지털 싸움으로 비화됐다.

이런 점에서 1990년대 일어났던 미·일 반도체 분쟁이나 자동차 분쟁, 한·미 간 반도체 마찰 등 갈등의 대상이 명확했던 사례들과는 성격이 다르다. 이번 통상분쟁의 쟁점은 기존에는 없던 정보고 데이터다. 시 주석은 이런 데이터가 국가 주권의 문제와 연결돼 있다고 지적했다. 디지털 분쟁에 기존 상품의 관세 인상을 무기로 활용하고 있다. 통상분쟁 품목과 관세 인상 품목이 다른 상황이다. 정보 전쟁이 심해지면 기존 수출·수입품이 타격받는 형태가 된다는 아이러니가 지속될 것으로 전망된다.

중국 견제에 '하나된 미국'

미국에서 중국과의 통상 확전 분위기를 탓하는 흐름이 약한 것은 주목할 만하다. 미국 공화당은 물론 숙적 민주당도 트럼프 대통령의 대중국 전략에 지지를 보내고 있다. 척 슈머 민주당 원내대표는 “트럼프 대통령은 중국의 요구에 굴하지 않고 끝까지 버텨야 한다”고 주장했다. 낸시 펠로시 민주당 하원의장도 지난해 “미국의 노동자와 상품을 위해 더 싸워달라”고 말하기도 했다.

CNBC 조사에 따르면 미국 기업 3분의 1이 과거 중국에서 자신들의 기술이 도용당했다고 믿고 있으며 20%는 지난해 1년 동안 그런 경험을 했다고 답했다. 중국을 단지 무역적자를 보는 상대국이 아니라 미국의 지식재산을 탈취하고 기술을 훔쳐가는 디지털 시대의 해적으로 간주하는 목소리가 미 국민 사이에서 높아지고 있다.

중국은 중국대로 미국에 대한 반발이 커지고 있다. 류 부총리가 지나치게 많이 양보했다는 불만이 중국 내부에서 제기되기도 했다. 중국 국가자본주의 근간인 산업보조금이나 데이터 시장 개방 등은 절대 양보해선 안 된다는 목소리도 높다. 인민일보는 “중국은 중대 원칙 문제에서 절대로 양보할 수 없다”며 “중국은 싸우는 것을 두려워하지 않는다”고 했다.

정치 영역 파고든 디지털 패권

이미 정보와 데이터의 가치는 무형의 새로운 자본을 형성하고 있다. 이런 무형 자본의 부가가치는 갈수록 높아지고 있다. 세계 경제의 새로운 핵심으로 떠올랐다. 이제는 경제와 무역을 넘어서 국가 체제와 정치 체제에까지 영향을 미치고 있다. 그 속에서 디지털 패권을 잡기 위해 강대국들은 필사적인 경쟁을 벌이고 있다. 미·중 통상분쟁이 단순한 유형 상품의 거래보다 이 같은 데이터와 클라우드에 집중하는 이유다. 이런 분쟁이 포퓰리즘을 낳는 원인을 제공하기도 한다.

역사학자 윌리엄 번스타인은 《무역의 세계사》에서 “무역전쟁은 국가 간 날선 적대감을 키우고 국가 지도자들이 대중의 분노를 일으킬 훌륭한 기회를 제공하기도 한다”고 말했다. 이어 “국제 경제 관계는 이 지도자들이 자기 목적을 이룰 수 있는 유용한 도구를 마련해준다”고 했다. 미·중 양국의 패권싸움에 세계 경제는 갈수록 힘들어질 것 같다.

ohchoon@hankyung.com

관련뉴스