기초생활보장 예산 비중 2년째 감소

소득 안따지는 노인·아동수당

올해만 4兆 가까이 증액해놓고

빈곤층 생계급여 예산은 줄여

[ 서민준 기자 ] 정부가 소득불평등 해소를 위해 복지예산을 대거 늘리고 있지만 양극화는 더 심해지는 역설적인 상황이 벌어지고 있다. 지난해 말 기준 하위 20% 저소득층의 월평균 소득이 1년 전보다 17.7% 줄고, 상위 20% 고소득층은 10.4% 늘었다는 통계가 단적인 예다. 소상공인과 저소득 근로자에게 직격탄이 된 최저임금 인상 영향이 크지만 잘못 설계된 복지정책 영향도 적지 않다는 지적이 나온다. ‘보편적 복지’에 치우쳐 여유 있는 사람에게까지 현금을 뿌리고 있는 반면 취약계층에 대한 지원은 상대적으로 소홀하다는 것이다.

기초생활보장 예산 비중 감소

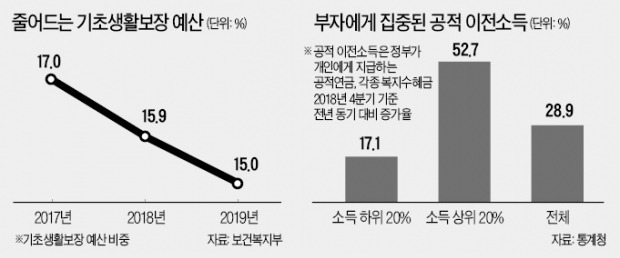

23일 보건복지부와 기획재정부에 따르면 2017년 17.0%였던 기초생활보장 예산 비중은 지난해 15.9%, 올해 15.0%로 떨어졌다. 복지 예산은 2017~2019년 25.6% 급증했는데 같은 기간 기초생활보장 예산은 11.0% 증가하는 데 그쳤다. 기초생활보장의 핵심인 생계급여 예산 증가율은 2.2%에 불과하다.

기초생활보장 제도는 광범위한 사각지대가 가장 큰 문제로 지적돼 왔다. 부양의무자 제도가 있어서다. 수급 자격이 돼도 일정 소득 이상의 자식·부모 등(부양의무자)이 있으면 지원하지 않는다. 하지만 작년 말 소득 하위 20%의 ‘사적 이전소득(용돈 등 개인끼리 주고받는 돈)’은 월평균 7만8700원에 그쳤다. 이런 현실을 외면한 부양의무자 제도 때문에 생계급여를 못 받는 비수급 빈곤층은 63만 가구에 이르는 것으로 추산된다.

문재인 대통령도 이런 점을 알고 임기 내 부양의무제 완전 폐지를 약속했다. 그런데 이행 속도가 지지부진하다. 올해 부양의무자 기준을 일부 완화했지만 추가로 지원한 극빈층은 4만 가구에 그쳤다. 이달 초 경제사회노동위원회에서 “생계급여 수급자가 노인·중증장애인이면 부양의무자 기준을 폐지하라”는 권고안을 냈다. 이 안대로면 생계급여 사각지대 약 20만 가구가 구제된다. 하지만 정부는 “신중히 생각할 필요가 있다”며 버티다가 지난 16일에야 중증장애인 부문만 부양의무자 폐지를 검토하겠다고 밝혔다. 이 경우 사각지대 해소 효과는 올해(4만 가구)와 비슷한 수준에 그친다.

보편적 복지는 망설임 없어

정부는 보편적 복지를 늘리는 데는 망설임이 없다. 대표적인 예가 아동수당과 기초연금이다. 올해 복지예산이 9조3594억원 증가했는데 이 가운데 두 제도의 증액분이 3조7984억원(40.5%)을 차지한다. 아동수당은 가구소득을 묻지 않고 만 6세 미만 아동이 있으면 월 10만원씩 준다. 기초연금도 소득 상위 30%만 빼고 지원해 사실상 보편적 복지로 평가받는다. 월 근로소득이 280만원인 사람도 받을 수 있다.

지방자치단체도 보편적 복지에 열을 올리고 있다. ‘무상급식’ 사업엔 올해 전국적으로 4조원이 투입되는 것으로 알려졌다. 소득 상관 없이 만 24세 청년에게 연 100만원을 쥐여주는 경기도의 ‘청년기본소득’ 등 지자체의 별도 사업까지 합치면 보편적 복지에 들어가는 예산은 훨씬 많다.

무차별 현금 살포식 복지가 늘어나면서 고소득층의 복지 수혜가 저소득층보다 빨리 확대되는 기현상이 나타나고 있다. 통계청에 따르면 지난해 말 전체 가구의 ‘공적 이전소득(정부가 개인에게 지급하는 연금과 각종 복지수혜금)’은 28.9% 증가했는데 하위 20%는 17.1% 증가하는 데 그쳤다. 상위 20%는 52.7%나 뛰었다.

통계청 관계자는 “고소득층은 국민연금 보험료를 많이 내서 받는 연금도 크기 때문”이라고 설명했다. 하지만 기초생활보장 지원은 찔끔 늘리면서 보편적 복지엔 물 쓰듯 돈을 쓰는 정책 영향도 적지 않다는 지적이 나온다. 윤석명 보건사회연구원 연구위원은 “정부의 왜곡된 복지 정책이 양극화를 외려 부채질하고 있다”고 지적했다.

서민준 기자 morandol@hankyung.com

관련뉴스