무너진 '무노동·무임금'

파업은 멈췄지만…

일 안해도 임금 일부 보전

[ 장창민/박상용/도병욱/김태현 기자 ]

장기 파업으로 큰 손실을 본 르노삼성자동차가 파업에 참가한 노동조합원에게 임금을 일부 보전해주기로 노조와 합의한 것으로 확인됐다. ‘무노동·무임금’ 원칙이 또 무너졌다는 비판이 나오고 있다.

▶본지 6월 7일자 A3면 참조

한국경제신문이 13일 입수한 르노삼성 노사의 ‘2018년 임금 및 단체협약 부속 합의서’에 따르면 회사는 파업 기간 무노동·무임금 적용자(파업 참가자)에게 임금을 일부 보전해주기로 했다. 쟁의행위에 참여해 지급 의무가 없는 노조원한테도 임금을 일부 보전해준다는 게 핵심이다.

임금 보전 명목은 ‘노사 상생 선언 격려금’이다. 향후엔 무노동·무임금 원칙을 적용하되 노사가 서로 이의를 제기하지 않기로 했다. 이 같은 내용을 담은 부속 합의서는 임단협 합의서와 같은 효력을 지닌다는 문구도 담았다.

임금 보전 명목은 ‘노사 상생 선언 격려금’이다. 향후엔 무노동·무임금 원칙을 적용하되 노사가 서로 이의를 제기하지 않기로 했다. 이 같은 내용을 담은 부속 합의서는 임단협 합의서와 같은 효력을 지닌다는 문구도 담았다.노사 합의에 따라 지난해 10월부터 최근까지 8개월간 312시간가량 전면 및 부분 파업에 참가한 노조원들은 일하지 않고도 한 달치 안팎(하루 8시간 근무 기준)에 해당하는 임금 일부를 보전받을 것으로 예상된다. 회사 관계자는 “향후 무노동·무임금 원칙을 적용하기로 노사가 합의했다”고 밝혔다.

일본 도요타자동차는 딴판이다. 실적이 좋은데도 과장급 이상 관리직 9800여 명의 올여름 보너스를 지난해보다 평균 4~5%가량 삭감하기로 했다. 경쟁사들이 자율주행자동차 전기자동차 등 미래차 분야에 사활을 건 경쟁에 나서면서 위기감을 느꼈기 때문이다. 도요타가 관리직 직원의 보너스를 줄인 것은 2008년 글로벌 금융위기 이후 처음이다.

勞 “파업 노조원 임금 달라” 생떼에…使 ‘일부 보전’ 수용

“이번에도 무노동·무임금 원칙이 무너졌네요. 지켜질 줄 알았는데….” 르노삼성자동차가 장기 파업에 참여한 노동조합원에게 임금 일부를 보전해주기로 노조와 합의했다는 소식을 13일 전해 들은 한 대기업 노무담당 임원은 한숨을 내쉬었다. 무노동·무임금 원칙을 강조해온 르노삼성마저 파업 노조원한테 돈을 주기로 하면서 원칙이 또 한 번 깨졌다는 자조가 터져나왔다. 국내의 굵직한 기업 노조가 매년 ‘습관성 파업’을 하고도 임금을 챙기는 ‘관행’을 바로잡아야 한다는 목소리도 커지고 있다.

노조의 ‘황당 요구’ 일부 수용

르노삼성 노사는 지난 12일 상생 선언문을 포함한 ‘2018년도 임금 및 단체협약안’에 잠정 합의했다. 지난달 16일 잠정합의안을 도출했다가 노조원 투표에서 부결된 뒤 마련된 두 번째 합의다. 이 회사 노조가 전면 파업을 풀고, 회사도 야간 가동을 중단하는 ‘부분 직장 폐쇄’ 조치를 철회한 직후 나왔다.

두 번째 잠정합의안의 기본 뼈대는 지난달 첫 번째 안과 비슷하다. 기본급을 동결하는 대신 보상금과 성과급, 타결금 등 1176만원가량의 일시금을 근로자에게 준다는 내용을 담았다. 여기에 생산 안정성 확보를 위해 평화 기간을 갖자는 ‘노사 상생 공동 선언문’을 보탠 게 전부다. 이 잠정합의는 14일 노조원 찬반투표를 거쳐 확정된다. 업계에선 노조원의 외면을 받은 노조 집행부가 사실상 ‘백기투항’을 한 것이란 평가를 내놨다. 여기까지가 외부에 공개된 르노삼성 노사의 합의 내용이다.

두 번째 잠정합의안의 기본 뼈대는 지난달 첫 번째 안과 비슷하다. 기본급을 동결하는 대신 보상금과 성과급, 타결금 등 1176만원가량의 일시금을 근로자에게 준다는 내용을 담았다. 여기에 생산 안정성 확보를 위해 평화 기간을 갖자는 ‘노사 상생 공동 선언문’을 보탠 게 전부다. 이 잠정합의는 14일 노조원 찬반투표를 거쳐 확정된다. 업계에선 노조원의 외면을 받은 노조 집행부가 사실상 ‘백기투항’을 한 것이란 평가를 내놨다. 여기까지가 외부에 공개된 르노삼성 노사의 합의 내용이다.하지만 본지 취재 결과 노사 합의는 ‘또’ 있었다. 회사가 파업 기간 무노동·무임금 적용자(파업 참여자)에게 임금의 일부를 보전해주기로 ‘부속 합의서’를 맺은 것이다. ‘노사 상생 선언 격려금’이란 이름을 붙였다. 지난해 10월부터 최근까지 312시간가량 전면·부분 파업에 참여한 수백여 명의 노조원은 일하지 않고도 한 달치 이상(하루 8시간 근무 기준)에 해당하는 임금 일부를 보전받을 수 있게 됐다.

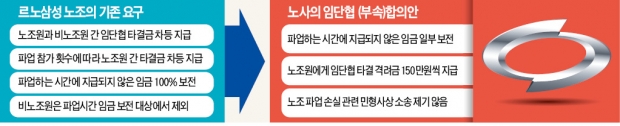

이는 노조 집행부의 요구가 일부 수용된 결과다. 노조는 지난달 21일 1차 잠정합의안이 부결된 뒤 △노조원과 비노조원 간 임단협 타결금 차등 지급 △파업 참가 횟수에 따라 노조원 간 타결금 차등 지급 △파업 기간 임금 100% 보전 △비노조원은 임금 보전 대상에서 제외 등 ‘황당한 요구’를 해왔다. 사측은 “무노동·무임금 원칙을 깨고 노노(勞勞) 갈등을 유발하는 노조의 요구를 절대 받아들일 수 없다”고 반발했다.

버티던 르노삼성은 결국 이달 12일 협상에서 노조의 요구를 일부 받아들였다. 노사 부속 합의를 통해 △파업 기간 임금 일부 보전 △노조원에게 임단협 타결 격려금 150만원씩 지급 △파업 손실 관련 민형사상 소송 미제기 등을 약속했다.

무용지물 된 무노동·무임금 원칙

업계에선 르노삼성이 부산공장을 살리기 위해 ‘고육지책’으로 무노동·무임금 원칙을 포기한 게 아니냐는 관측을 내놓고 있다. 공장 가동률이 10~20%대로 떨어지자 노조 집행부의 요구를 일부 수용하는 대신 공장 정상화를 선택했다는 분석이다. 파업 참여를 거부하는 노조원이 늘면서 궁지에 몰린 노조 집행부를 잠정합의로 이끌 ‘퇴로’를 열어준 것 아니냐는 시각도 있다.

일각에선 르노삼성이 무노동·무임금 원칙을 스스로 저버린 데 대한 비판도 제기되고 있다. 노조가 ‘습관성 파업’을 벌이고도 돈을 얻어내는 ‘그릇된 관행’을 깨지 못했기 때문이다. 파업에 따른 손실과 관련해 민형사상 소송을 하지 않기로 한 것도 강성 노조에 ‘면죄부’만 준 꼴이 됐다는 지적을 받는다. 업계 관계자는 “부산공장을 살려야 하는 사측과 명분을 얻어 출구전략을 찾아야 하는 노조 집행부가 ‘주고받기’를 한 결과”라고 말했다.

해외에선 무노동·무임금 원칙이 철저히 지켜진다. 파업 기간 근로자 임금은 회사 돈이 아닌, 노조가 적립한 파업기금에서 지급된다. 한 경제단체 임원은 “무노동·무임금 원칙이 무용지물이 되면 한국 노조의 고질적인 파업병을 고치긴 어려울 것”이라고 꼬집었다.

장창민/도병욱/박상용/부산=김태현 기자 cmjang@hankyung.com

관련뉴스