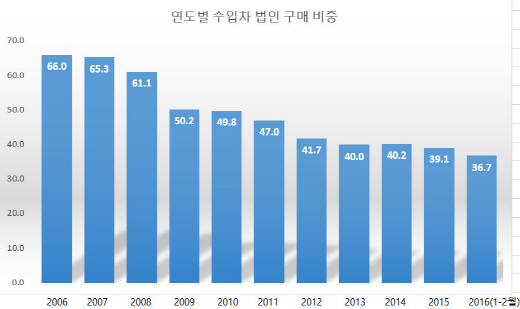

올해 1~2월 판매된 3만1,905대의 수입차 가운데 개인과 법인 비중은 각각 63.3%와 36.7%다. 지난해 전체 판매에서 법인 비중이 39.1%였으니 이를 두고 올해부터 강화된 법인차 과세 기준이 법인 비중을 낮췄다는 해석이 나오는 중이다. 하지만 지난 10년의 시간을 되돌아보면 법인 구매 비중이 줄어드는 것은 수입차 대중화에 따른 일종의 흐름일 뿐 법인 과세 강화와 연결하기에는 설득력이 떨어진다는 지적이 적지 않다.

실제 지난 2006년 수입차 판매 중 법인 비중은 66%에 달했던 반면 개인 비중은 34%에 머물렀다. 이후 법인차 비중은 해마다 줄어 2010년에는 49.8%까지 떨어졌고, 2014년에는 40.2%, 그리고 지난해 39.1%로 내려온 뒤 올해는 2월까지 36.7%로 떨어졌다.

|

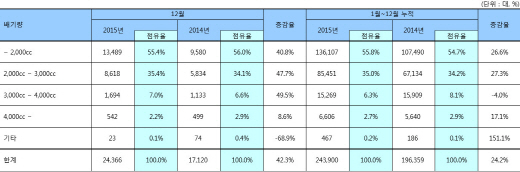

전체 수입차 판매가 해마다 가파른 증가를 보이는 상황에서 법인차 구매 비중이 줄어든 이유는 무엇보다 중소형 수입차 판매가 크게 늘었기 때문으로 풀이된다. 한국수입차협회 통계에 따르면 2010년 판매된 수입차 중 배기량 2,000㏄ 미만은 32.4%에 머물렀던 반면 2012년은 49.4%로 올랐고, 2014년에는 54.7%까지 치솟았다. 그리고 지난해는 무려 55.8%에 도달했다. 다시 말해 중소형 수입차 판매가 늘어날수록 상대적으로 사업자 비율이 낮은 개인 구매가 늘었고, 이는 곧 법인 비중의 약화로 연결된 셈이다.

물론 올해 2월까지 현황에선 배기량 2,000㏄ 미만이 48.9%로 줄어든 반면 2,000㏄~3,000㏄ 비중은 42.2%로 지난해보다 7.2%P 증가했다. 과거 2,000㏄ 이하에 집중됐던 개인 구매자들의 영향력이 2,000㏄~3,000㏄ 영역에 많이 들어왔다는 얘기다. 한국자동차미래연구소 박재용 소장은 "개별소비세 인하 영향이 수입차 개인 구매력을 배기량 2,000㏄ 미만에서 3,000㏄ 미만으로 일부 끌어올렸고, 늘어난 개인 구매가 상대적으로 법인 구매 비중을 낮춘 것"이라며 "법인 구매 비중 하락을 과세 강화로 해석하는 것은 설득력이 낮아 보인다"고 설명한다.

하지만 법인차 과세 기준 강화도 일부 영향을 미쳤다는 게 수입차 업계의 시각이다. 어차피 별다른 세금 혜택이 없다면 개인 명의로 구입하려는 소비자가 많다는 점에서다. 한 수입차 판매자는 "소비자들이 관련 사실을 오히려 더 잘 안다"며 "혜택 받기가 까다롭다면 굳이 업무용임을 표시해가며 운행하기를 꺼려해 개인 명의로 돌리는 경우도 있다"고 말한다. 그러나 "그런 비율은 생각보다 낮다"고 덧붙인다.

그렇게 본다면 최근 법인차 비중 감소는 수입차 대중화에 따른 개인 구매 확대로 나타난 현상에 무게중심이 모아진다. 수입차 구매 연령층이 낮아지면서 법인 비중을 낮춘 것일 뿐 법인 판매는 해마다 증가하고 있어서다. 올해 하반기 시작될 법인차 과세 기준 강화가 일부 영향을 미치겠지만 사업자 입장에서 절세를 포기할 만큼 개인 구매로 돌려야 하는 이유는 극히 적다는 게 수입차 업계의 전반적인 시각이다.

그렇다면 앞으로 한국의 수입차 판매는 어떻게 전개될까? 전문가들은 크게 두 가지를 주목하고 있다. 첫째는 디젤 인기의 지속 여부다. 미국과 유럽 내에서 위기를 맞은 디젤을 판매하기 위해 유럽 업체들이 한국을 디젤의 주력 시장으로 지목, 적극적으로 시장을 확대해 온 현상이 계속될 수 있느냐는 것이다. 이에 대해 수입차협회 관계자는 "한국도 정부의 디젤 규제가 강화되는 흐름에 비춰보면 그리 낙관적이지 않다"고 설명한다.

|

두 번째는 구매층의 지속 여부다. 특히 수입차 수요를 떠받치는 젊은 층의 구매 비율이 크게 늘지 않는다는 점이다. 한국수입차협회에 따르면 지난 2011년 4.59%에 달했던 20대 구매층은 2014년 4.76%로 올랐고, 지난해는 4.88%로 마감했다. 게다가 주력 구매층인 30대 또한 지난해 23.2%로 사상 최대 비중을 차지했지만 전년과 비교하면 0.45%P 증가에 머물렀다. 결국 수입차 판매가 증가하려면 국산차 수요를 가져와야 한다는 점에서 가격 경쟁력 확보가 시급하다는 뜻이다. 수입차여서 비싼 게 아니라 수입차도 합리적인 가격으로 구매 가능한 시기가 도래했다는 뜻이다.

따라서 현 시점에서 수입차 지속 성장의 열쇠는 결국 수입사 손에 달렸다는 게 전문가들의 분석이다. 시장 자체가 수입차 프리미엄을 점차 인정하지 않는 상황에서 서비스망 확충과 기타 소비자 비용 절감으로 대중화에 적극 동참하느냐, 아니면 '프리미엄' 가치 유지로 브랜드의 우월성을 유지하느냐의 문제 말이다. 선택은 각 사의 몫이다.

권용주 선임기자 soo4195@autotimes.co.kr

▶ [시론]테슬라, 기대를 접을 때인가

▶ [시론]인공지능은 법적으로 운전자(Driver)인가

▶ [시론]자동차 세금, 조금(?)만 내렸을 뿐인데….�

관련뉴스