“반인도적 불법행위는 청구권과 무관”

강제징용 피해자 이춘식 씨(95) 등은 1997년 12월 일본 전범 기업을 대상으로 일본 오사카재판소에 손해배상청구 소송을 냈다. 강제노동 등으로 혹사당하고 임금도 제대로 받지 못했다며 해당 기업에 위자료 지급을 요구했다. 이들은 2003년 일본에서 패소하자 2005년 국내 법원에 같은 소송을 냈다. 1·2심에선 모두 패소했지만 2012년 5월 대법원 1부(주심 김능환 대법관)는 처음으로 일본 기업의 배상 책임을 인정했다. 이 판결은 6년 뒤인 지난해 10월 확정됐고, 법원은 확정 판결을 근거로 최근 일본 기업에 대해 강제집행 절차에 들어갔다.

소송의 핵심 쟁점이 된 한·일 청구권협정은 1965년 6월 22일 일본 도쿄에서 체결됐다. 협정 제1조에서 일본은 한국에 10년 동안 3억달러를 무상 제공하고, 2억달러의 차관을 주기로 했다. 2조에서 “양국 및 그 국민(법인 포함)의 재산, 권리 및 이익과 청구권에 관한 문제가 완전히 그리고 최종적으로 해결”되는 것으로 합의했다. 이듬해 우리 정부는 청구권보상법 등을 제정해 1975~1977년 강제징용 사망자 총 9546명에 대해 28억6100만원, 1인당 30만원을 지급했다.

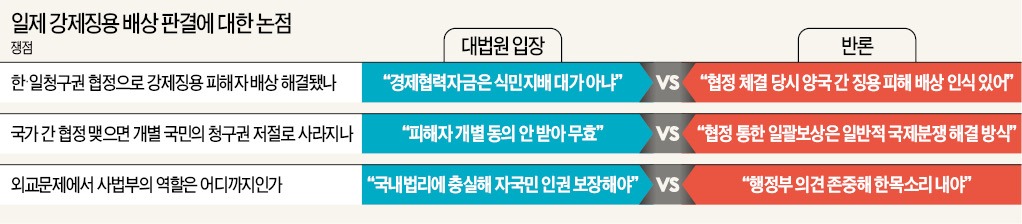

대법원은 “청구권협정으로 피해자들의 위자료 청구권이 박탈되지 않았다”며 원고 패소 판결한 일본 법원과 국내 법원 1·2심 판결을 뒤집었다. 재판부는 “청구권협정 협상 과정에서 일본이 식민지배의 불법성을 인정하지 않았기 때문에 관련 손해배상청구권에 영향을 미칠 수 없다”고 했다. 즉, “청구권협정은 일본의 식민지배에 대한 배상을 청구하기 위한 협상이 아니라 한·일 양국 간 재정적·민사적 채권·채무관계를 해결하기 위한 것”이고, 따라서 “일본 국가권력 등이 개입한 반인도적 불법행위는 청구권협정으로 해결되지 않았다”는 것이다.

반면 청구권협정 조문 2조에 명시된 ‘국민’이란 단어와 당시 교섭 자료, 지금껏 우리 외교부가 견지해온 입장 등을 고려했을 때 강제징용 피해 배상이 이미 이뤄진 것으로 봐야 한다는 시각도 있다. 당시 회의록 등에 따르면 우리 정부가 교섭 과정에서 제시한 ‘대일청구요강’ 8개 항목 중에는 ‘피징용 한국인의 미수금, 보상금 및 기타 청구권의 변제 청구’ 내용이 포함돼 있다.

“국가 간 협정 통해 배상문제 해결”

대법원 판결을 둘러싼 또 다른 쟁점은 협정 대상에 강제징용 배상이 포함돼 있다고 하더라도, 국가 간 협정으로 국민 개개인의 위자료 청구권을 일괄 소멸시킬 수 있느냐다. 대법원은 “국가가 국민 개인의 동의 없이 개인청구권을 직접적으로 소멸시킬 수 있다고 보는 것은 근대법의 원리와 상충한다”고 판단했다.

국제법 전문가들은 대법원이 국제분쟁해결 과정에서 널리 인정받고 있는 ‘일괄보상협정’ 방식과 배치되는 판단을 내렸다고 지적한다. 한 로스쿨 교수는 “식민지배 등 관련된 피해자가 많은 분쟁의 경우 개인의 청구권을 개별 소송을 통해 일일이 해결하려면 시간이 너무 오래 걸린다”며 “2차 세계대전 후 대만, 인도네시아, 미얀마, 구소련 등도 국가 간 협정을 통해 일괄적으로 배상 문제를 해결했다”고 설명했다. 우리 법원이 국제 조약 해석 등 외교 문제에 지나치게 깊숙이 개입한 것 아니냐는 지적도 있다. 한 국제법 전문가는 “국가 간 이해관계가 복잡하게 얽혀 있는 외교 문제에 사법부가 행정부 의견과 상반되는 판단을 내리는 데 신중해야 한다”고 강조했다.

대법원 판단을 지지하는 목소리도 있다. 사법부는 ‘법과 외교’가 아니라 ‘법과 양심’에 따라 판결해야 한다는 주장, 국가가 국내법과 동일한 효력을 가지는 조약을 체결해 개인의 청구권을 소멸시킨 것은 헌법에 위배된다는 주장 등이다.

신연수 기자 sys@hankyung.com

관련뉴스