공모주 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 경쟁률이 연일 사상 최고치를 갈아치우고 있다. 이전에는 ‘꿈의 경쟁률’로 통했던 1000 대 1을 돌파하는 공모주가 이달 들어 줄줄이 등장하고 있다. 수요예측에 참여하는 기관투자가 수가 급증하면서 경쟁률이 높아지고 공모가격을 높이는 유인으로 작용하고 있지만, “기관이 공모주시장 거품을 키우고 있다”는 우려도 나온다.

경쟁률 1000 대 1 잇따라 돌파

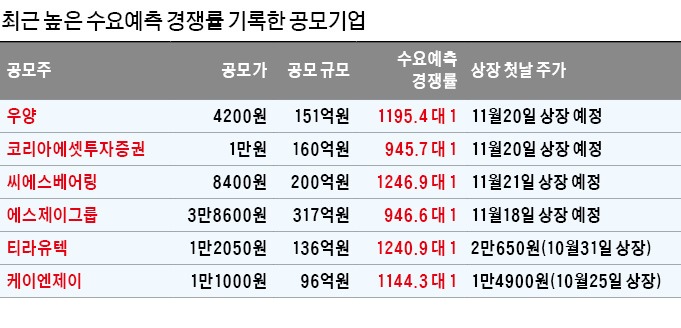

10일 증권업계에 따르면 풍력발전기 부품을 제조하는 씨에스베어링은 지난 4~5일 수요예측에서 1246.9 대 1의 경쟁률을 나타냈다. 공모주 수요예측 사상 최고 기록이다. 지난달 16~17일 수요예측을 했던 스마트팩토리 솔루션 기업 티라유텍이 세운 종전 기록(1240.9 대 1)을 3주 만에 갈아치웠다. 5~6일 수요예측을 한 가정간편식(HMR) 기업 우양도 경쟁률 1195.4 대 1을 내며 1000 대 1을 넘어섰다.

수요예측 경쟁률 1000 대 1에 근접한 공모주도 잇따라 나왔다. 지난달 말부터 이달 5일까지 수요예측을 한 증권사 코리아에셋투자증권(945.7 대 1)과 ‘캉골’ ‘헬렌카민스키’ 등 잡화·의류 브랜드를 유통하는 에스제이그룹(946.6 대 1) 등이다.

수요예측 시장 몰리는 영세 기관

수요예측이란 공모기업이 제시한 희망 공모가 범위에 대한 기관투자가들의 의견을 수렴, 공모가를 확정하는 절차다. 이전에는 수요예측 경쟁률이 곧 공모 흥행 및 상장 후 주가 상승 보증수표로 통했다. ‘기관들이 좋게 평가한 공모기업’이라는 인식이 일반 투자자에게까지 이어졌기 때문이다.

하지만 최근 들어 “수요예측 경쟁률에 대한 신뢰도가 떨어졌다”는 우려가 고개를 들고 있다. 공모주시장 관계자들은 수요예측에 참여하는 기관투자가 급증을 주요 원인으로 지목하고 있다.

최근 수요예측에 들어오는 기관투자가 수는 운용펀드 기준으로 1300개를 돌파했다. 한 증권사 기업공개(IPO) 담당 임원은 “공모주시장에 새롭게 진입한 기관 중 적지 않은 수가 영세한 운용사로, 공모기업의 적정가치를 평가할 역량이 있는지 의문”이라며 “이런 기관들은 개인 투자자보다 더 분위기에 휩쓸리고, 주가가 단기에 오를 만한 공모기업에만 세게 베팅하고 있다는 의혹이 든다”고 말했다.

최근 높은 수요예측 경쟁률을 보인 공모기업 대다수가 공모금액 200억원 이하 소형이라는 점이 이런 추측에 힘을 싣고 있다. 상장 후 유통 가능 주식 수가 적을수록 ‘품절주’ 효과를 누리며 상장 초기 주가가 뛸 가능성이 높기 때문이다.

최근 중대형 공모기업들이 수요예측에서 맥을 못 추는 것도 이런 흐름 때문이라는 분석이 나온다. 침대 매트리스 등 가구 제조사로 1692억원을 공모한 지누스는 수요예측에서 45.7 대 1의 경쟁률에 그치며 고전했지만, 지난달 30일 유가증권시장에 입성한 뒤에는 주가가 상승했다. 8일 종가는 8만2800원으로 공모가(7만원)보다 18.3% 올랐다.

“수요예측 신뢰 높여야”

증거금이 따로 없는 수요예측의 특성 때문에 공모주 시장 왜곡이 심화된다는 지적도 있다. 신청금액의 절반을 청약증거금으로 거는 개인투자자와는 달리 기관은 증거금을 걸지 않아도 된다. 배정액의 1%만 수수료로 내면 된다.

다른 증권사의 IPO 담당 임원은 “청약증거금 부담이 없기 때문에 기관들이 최대 배정 수량을 꽉 채운 허수 청약을 해 경쟁률이 과하게 높아지는 결과로 이어지고 있다”며 “기관도 적정한 가격과 수량을 제시할 수 있도록 제도 보완이 필요하다”고 말했다.

이고운 기자 ccat@hankyung.com

관련뉴스