얼마 전 글로벌 컨설팅업체 맥킨지가 내놓은 보고서 중 일부다. 맥킨지는 이 보고서에서 “대주주에 대한 상속세 누진세율은 경제협력개발기구(OECD) 평균치가 26.3%지만 한국은 65%로 세계에서 가장 높다”며 “대표에겐 상속보다 PEF가 더 매력적일 것”이라고 진단했다.

얼마 전 글로벌 컨설팅업체 맥킨지가 내놓은 보고서 중 일부다. 맥킨지는 이 보고서에서 “대주주에 대한 상속세 누진세율은 경제협력개발기구(OECD) 평균치가 26.3%지만 한국은 65%로 세계에서 가장 높다”며 “대표에겐 상속보다 PEF가 더 매력적일 것”이라고 진단했다.국내 대다수 중견기업이 산업 고도화 시대에 창업한 회사다. 그러다 보니 대표의 고령화 현상이 가속화하고 있다. 매출 3000억원 이상 중견기업 중 대표가 60세 이상인 기업은 300곳이 넘는다. 중견기업 세 곳 중 하나는 승계 문제가 당장 코앞에 닥쳤다는 얘기다.

하지만 일선 현장에선 승계를 머뭇거리고 있다. 국내외 경제환경과 경기침체로 기업의 지속적인 성장성을 예측할 수 없게 되면서 가업승계보다 매각을 선택하는 사례가 늘고 있다. 지난해 한국중견기업연합회 실태조사 결과 중견기업의 84.4%가 “가업승계 계획이 없다”고 답했다. 승계를 추진 중이라고 응답한 기업은 8.2%에 불과했다. 가장 큰 걸림돌로 ‘상속·증여세 조세 부담’(69.5%)에 이어 ‘컨설팅·정보 부족’ ‘복잡한 지분 구조’ 등을 꼽았다.

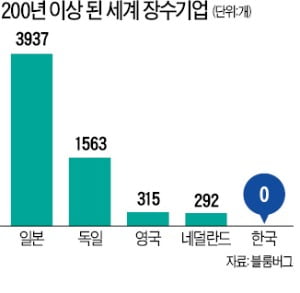

창업 철학과 핵심 경쟁력을 강화하는 해외 명문 중견기업과 달리 국내 중견기업은 회사를 매각하거나 승계를 포기하고 있다. 경영권 거래가 공표된 기업의 매각 규모(거래대금 50억원 이상)는 2016년 1조9728억원에서 2017년 3조5080억원으로 두 배 가까이로 늘었다. 평생 일궈온 기업을 내다 팔고 그 돈으로 부동산 등 안전자산으로 갈아타는 기업인도 적지 않다.

삼정KPMG의 경영권 승계 전문팀 관계자는 “PEF업계에서는 창업주가 70대 이상 고령인 중견기업을 대부분 잠재 매물로 보고 있다”고 말했다.

정부는 올해 높은 상속세 부담을 줄여주기 위해 가업상속공제제도를 손질했다. 하지만 ‘피상속인 10년 이상 경영’ ‘평균 매출 3000억원 미만’ ‘정규직 노동자 120% 유지’ 등 요건이 까다로워 정작 공제 혜택을 적용받는 회사는 많지 않은 것으로 나타났다. 경영환경이 급변하는 4차 산업혁명 시기에 이런 조항이 오히려 기업의 신규 산업 진출 등의 발목을 잡는다는 지적이 나온다.

장수기업이 많은 일본은 한때 승계에 엄격한 잣대를 들이댔다. 하지만 후계자를 구하지 못해 문을 닫는 기업이 속출하자 방향을 틀었다. 규제로 인한 장점보다 기업의 폐업으로 인한 산업 전반의 피해가 더 크다는 지적에 대한 사회적 합의가 이뤄졌기 때문이다.

김정은 기자 likesmile@hankyung.com

관련뉴스