영국 런던이 대표적이다. 런던에선 1952년 ‘런던 스모그’ 사건으로 1만2000여 명이 사망했다. 당시 추운 날씨로 석탄 난방이 급증한 가운데 공기가 정체되면서 닷새 동안 짙은 스모그가 이어졌다. 이후 영국은 1956년 ‘깨끗한 공기법’을 제정했다. 석탄 등 화학 연료 사용을 단계적으로 줄이는 게 뼈대였다.

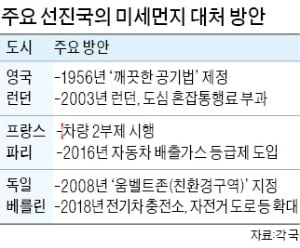

영국 런던이 대표적이다. 런던에선 1952년 ‘런던 스모그’ 사건으로 1만2000여 명이 사망했다. 당시 추운 날씨로 석탄 난방이 급증한 가운데 공기가 정체되면서 닷새 동안 짙은 스모그가 이어졌다. 이후 영국은 1956년 ‘깨끗한 공기법’을 제정했다. 석탄 등 화학 연료 사용을 단계적으로 줄이는 게 뼈대였다.런던시는 2003년 도심혼잡통행료 제도를 시행했다. 평일 오전 7시부터 오후 6시 사이 도심에 진입하는 차량에 하루 11.5파운드를 받는다. 배기가스를 내뿜는 자동차들이 도심에 몰리지 않도록 운전자에게 불이익을 주는 것이다. 지난 4월부터는 초저배출구역(ULEZ) 제도를 시행해 오염물질을 많이 배출하는 자동차가 런던에 들어올 때는 최대 하루 24파운드를 내도록 했다. 런던시는 대중교통 수단을 하이브리드버스, 트램 등 친환경 차량으로 교체하고 있다.

독일 최대 도시 베를린도 미세먼지 극복 성공사례로 꼽힌다. 베를린은 인근 공업도시인 슈투트가르트와 이웃 나라 폴란드에서 넘어온 미세먼지에 시달렸다. 이에 베를린은 2008년 ‘움벨트존(Umweltzone·친환경 구역)’ 정책을 내놨다. 미세먼지가 심각한 지역을 움벨트존으로 지정하고 미세먼지 배출량에 따라 빨강, 노랑, 녹색 인증표를 운전자에게 발급했다.

베를린시는 제도 시행 이듬해인 2009년 빨강 인증 차량의 움벨트존 진입을 제한하고 2010년부터는 빨강, 노랑 차량을 제한하는 방식으로 이 구역에 진입하지 못하도록 했다. 2008년 베를린의 미세먼지 배출량은 2007년 대비 24% 줄었고 2010년에는 미세먼지가 40% 감소했다. 베를린시는 전기 충전소 확대, 공공기관 전기차 확충 등의 정책도 시행하고 있다.

프랑스 파리는 고농도 미세먼지가 발생하면 모든 차량과 오토바이를 대상으로 번호판 홀수·짝수 순번에 따라 운행을 금지하는 차량 2부제를 시행한다. 등급에 따라 일정 지역의 차량 통행을 금지하는 다른 제도에 비해 한층 강화한 조치다.

파리시는 내년까지 파리 공공영역에서 경유 차량을 없애겠다고 선언했다. 2025년까지 파리의 모든 버스를 전기차와 천연가스차로 바꾸는 ‘2025 버스플랜’도 발표했다.

심은지 기자 summit@hankyung.com

관련뉴스