기아자동차 노동조합이 끝내 파업 깃발을 들었다. 임금 및 단체협약 잠정합의안이 조합원 찬반투표에서 부결되자 추가 교섭을 하기도 전에 파업을 강행했다. 르노삼성자동차와 한국GM 노조도 조만간 파업에 나설 기세다. 가뜩이나 ‘생산절벽’ 위기에 빠진 상황에서 노조의 파업이 더해지면 한국 자동차산업이 돌이킬 수 없는 타격을 입을 것이라는 우려가 나온다.

완성차 노조 “돈 더 달라”

기아차 노조는 18일부터 부분파업에 들어갔다. 주간조와 야간조는 이날 두 시간씩 파업했다. 특근 및 야근도 거부했다. 19일엔 네 시간씩 파업한다. 19일까지 노사 교섭이 진척되지 않으면 파업 수위를 더 높이기로 했다.

업계에서는 “비상식적 파업”이라는 반응이 나온다. 한 관계자는 “노조 내 계파 갈등과 집행부의 지도력 부족 탓에 잠정 합의안이 부결됐다”며 “노조 집행부가 이런 사실을 외면하고 비난의 화살을 회사에 돌리고 있다”고 지적했다. ‘형제 회사’인 현대자동차 노조는 올해 무분규로 임단협을 마무리했는데, 기아차 노조가 뒤늦게 파업에 나선 배경엔 집행부의 ‘보여주기식 행보’가 깔려 있다는 분석도 제기된다.

기아차 노사가 마련한 잠정 합의안의 주요 내용은 △기본급 4만원(호봉승급분 포함) 인상 △성과급 및 격려금 150%+300만원 지급 △전통시장 상품권 20만원 지급 등이다. 지난 9월 타결된 현대차 임단협안과 크게 다르지 않다.

르노삼성 노조도 조만간 파업에 나설 태세다. 이 회사 노조는 지난 17일 쟁의대책위원회 회의를 열어 18~20일 예정된 임단협 집중교섭에서 성과가 없으면 파업하기로 했다. 노조는 기본급 인상 등을 요구하고 있지만, 회사는 받아들이기 어렵다고 못 박았다. 다른 르노그룹 공장에 비해 르노삼성 부산공장의 임금 수준이 높다는 게 회사 측 주장이다.

한국GM 노조에서도 파업 얘기가 흘러나온다. 이 회사 노조는 2019년도 임단협 협상을 내년 이후로 넘겼다. 노조 지도부 선거 일정 때문이다. 노조 내부에서는 새 집행부가 ‘기선제압’용으로 파업 카드를 꺼내들 가능성이 있다는 전망이 지배적이다. 회사 측이 창원공장 근무 형태를 2교대에서 1교대로 바꿀 계획인데, 노조는 “회사가 일방적으로 근무 형태를 바꾸면 대대적 투쟁에 나서겠다”고 맞서고 있다.

생산절벽 골 깊어지나

완성차업체 노조의 파업이 가져올 후유증이 만만치 않을 것이라는 게 업계 중론이다. 기아차는 최근 K5와 K7, 셀토스, 모하비 등 신차를 잇달아 내놨다. 한창 차량을 생산해 판매해야 하는 시기에 노조가 파업을 하면 신차효과는 반감될 수밖에 없다.

르노삼성 노조의 파업은 생산물량 확보를 막을 가능성이 있다. 르노삼성은 생산량의 절반가량을 차지하는 수출물량을 따내기 위해 프랑스 르노 본사와 조율하고 있다. 본사는 르노삼성의 노사관계가 불안정하다며 물량 배정을 미루고 있다. 노조가 추가 파업에 나서면 물량 배정은 아예 물 건너가게 된다. 이렇게 되면 르노삼성 생산량은 반 토막이 나고, 고용 인력도 절반 가까이 줄여야 한다.

한국GM의 상황도 비슷하다. 본사 고위 임원인 줄리언 블리셋 제너럴모터스(GM) 해외사업부문 사장이 “노조가 파업을 계속하면 수출물량을 한국에서 뺄 수 있다”고 경고한 상태다. 한국GM이 수출물량을 뺏기면 부평1, 2공장 및 창원공장 중 한 곳을 닫아야 한다. 대대적 감원이 불가피하다는 의미다.

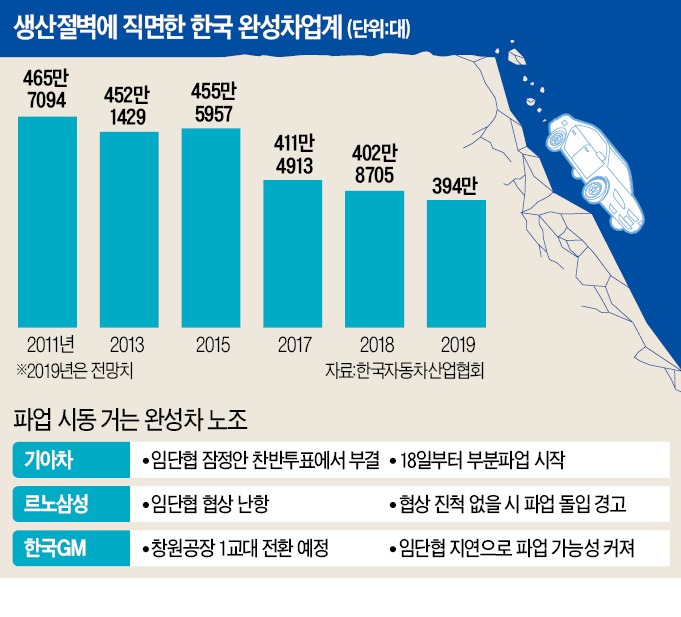

완성차업체들이 ‘줄파업’에 나서면 가뜩이나 생산절벽에 직면한 한국 자동차산업의 기반이 흔들릴 것이라는 우려가 나온다. 올해 한국 완성차업체의 생산대수는 글로벌 금융위기 직후인 2009년 이후 10년 만에 400만 대 아래로 떨어질 판이다. 400만 대는 한국 자동차산업 생태계가 유지되는 ‘마지노선’으로 여겨진다.

한국자동차산업협회에 따르면 지난 1~11월 완성차업체의 생산량은 361만3077대로 지난해 같은 기간(367만1773대)보다 1.6% 줄었다. 이 추세를 고려하면 올 생산량은 390만 대 선에 그칠 전망이다.

도병욱 기자 dodo@hankyung.com

관련뉴스