올해 미국 식품의약국(FDA)의 허가를 앞둔 국산 의약품이 지난해의 절반도 안 되는 것으로 나타났다.

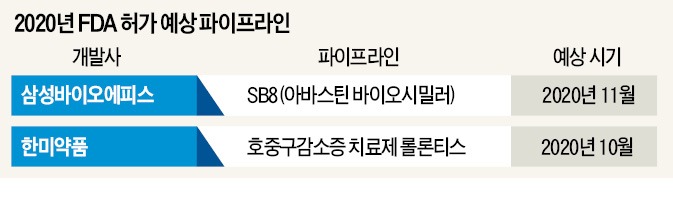

1일 한국경제신문이 제약·바이오업계 임상시험 현황을 분석한 결과 올해 FDA 허가가 유력한 의약품은 삼성바이오에피스의 아바스틴 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) SB8과 한미약품이 미국 스펙트럼에 기술수출한 호중구(백혈구의 일종) 감소증 치료제 2개뿐이다. 지난해의 4분의 1 수준이다.

1일 한국경제신문이 제약·바이오업계 임상시험 현황을 분석한 결과 올해 FDA 허가가 유력한 의약품은 삼성바이오에피스의 아바스틴 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) SB8과 한미약품이 미국 스펙트럼에 기술수출한 호중구(백혈구의 일종) 감소증 치료제 2개뿐이다. 지난해의 4분의 1 수준이다. FDA 허가를 받은 국산 약은 2016년과 2017년 각각 3개, 2018년 4개, 지난해 8개였다. 지난해는 SK 삼성 등 대기업의 활약으로 ‘K바이오 르네상스 시대’를 열었다.

SK바이오팜은 자체 개발한 뇌전증 치료제 엑스코프리와 기면증 치료제 수노시 등 2개 신약으로 미국 시장을 뚫었고 삼성바이오에피스는 바이오시밀러 3개 제품의 FDA 승인을 따냈다.

올해는 ‘허가 절벽’ 상태에 직면했다. 신라젠, 헬릭스미스 등 국내 대표 바이오기업이 지난해 임상 마지막 단계인 3상에서 줄줄이 고배를 마시면서 FDA에 허가 신청을 낼 만한 의약품이 크게 줄어들었기 때문이다. 개발 현황을 밝히지 않는 비공개 제품과 복제약을 포함하더라도 지난해 기록을 깨지 못할 가능성이 크다.

업계 관계자는 “지난해 무더기 임상 실패로 허가 신청까지 이어지는 사다리가 끊어졌다”며 “줄곧 성장 가도를 달려온 제약바이오산업이 올해는 숨 고르기에 들어갈 것으로 보인다”고 말했다.<hr style="display:block !important; margin:25px 0; border:1px solid #c3c3c3" />의약품 간판스타 7곳, 임상 3상서 전멸…FDA 허가 '빙하기' 닥치나

미국 식품의약국(FDA) 판매 허가 건수는 K바이오의 글로벌 경쟁력을 평가하는 척도 중 하나다. 세계 시장에 의약품을 판매할 수 있는 ‘허가증’이기 때문이다. 5년 전인 2015년만 해도 FDA 허가를 받은 국산 의약품은 한 개도 없었다. 지난해는 8개로 사상 최대 기록을 세웠다. 개발부터 허가까지 전 과정을 국내 회사가 주도한 신약도 처음 탄생했다.

그러나 올해는 FDA의 심사를 받는 제품 수가 급격히 줄었다. 임상시험을 마무리하고 허가 신청을 목전에 둔 회사도 많지 않다. 글로벌 시장 진출에 속도를 냈던 국내 제약바이오업계가 정체기를 맞았다는 분석이 나오고 있다.

올해 FDA 관문에 도전하는 의약품이 갑자기 줄어든 것은 지난해 임상 실패와 중단, 허가 취소 등 사상 초유의 사태가 잇달아 터졌기 때문이다.

코오롱티슈진의 퇴행성 관절염 치료제 ‘인보사’의 허가 취소를 시작으로 신라젠의 간암 치료제 ‘펙사벡’, 헬릭스미스의 당뇨병성 신경병증 치료제 ‘엔젠시스’, 비보존의 비마약성 진통제 ‘오피란제린’ 등이 마지막 임상시험 단계인 3상에서 좌절했다. 임상 3상에서 약물의 안전성과 유효성을 입증하지 못한 사례는 7건에 달했다. 업계의 기대를 한몸에 받았던 간판 바이오 기업들이 3상에서 전멸했다는 지적이다.

그동안 K바이오의 해외 진출을 주도해온 바이오시밀러 제품이 시장 안착 단계에 올라선 영향도 크다. 삼성바이오에피스는 지난해 3개 제품의 승인을 완료했고 SB8(항암제)의 FDA 허가를 기다리고 있다. 올해는 SB11(황반변성 치료제), 2021년에는 SB12(발작성야간혈색소뇨증 치료제)와 SB15(황반변성 치료제)의 허가를 신청할 것으로 전망된다. 셀트리온은 ‘램시마SC’의 유럽의약품청(EMA) 승인을 받았고 FDA 허가를 남겨두고 있다.

바이오 기업들이 자체 개발 대신 기술수출로 실패 위험을 회피하려는 움직임도 확산되고 있다. 국내 제약바이오업계의 기술수출은 매년 증가해 지난해 8조원을 돌파했다.

국내 제약바이오 회사 중 임상 3상을 완료했거나 진행 중인 파이프라인(후보물질)은 약 15개다. 지트리비엔티와 한올바이오파마는 각각 안구건조증 신약의 임상 3상을 진행하고 있다. 동아에스티가 뉴로보 파마슈티컬스에 기술수출한 당뇨병성 신경병증도 3상 진입을 앞두고 있다.

한미약품이 사노피에 기술수출한 당뇨·비만 치료제 ‘에페글레나타이드’와 아테넥스에 기술수출한 유방암 치료제 ‘오락솔’은 임상 3상 단계다. 올해 재도전하는 바이오 기업도 주목받고 있다. 에이치엘비, 메지온, 헬릭스미스는 석연치 않은 임상 결과에도 불구하고 FDA에 신약 허가를 신청한다는 계획이다.

바이오협회 관계자는 “임상시험에 수년이 걸리는 업종 특성상 허가 공백기는 K바이오가 거쳐야 할 성장통”이라며 “글로벌 시장에서 양적 성과도 중요하지만 질적인 도약이 필요하다”고 말했다.

전예진 기자 ace@hankyung.com

관련뉴스