키코(KIKO) 피해 기업에 돈을 물어주라는 금융감독원의 분쟁조정안을 놓고 고심 중인 한 은행 관계자의 얘기다. 금감원은 지난해 12월 키코를 판매(2007~2008년)한 6개 은행의 불완전 판매 책임이 인정된다며 4개 피해 기업에 손실액의 15~41%를 배상하라고 결정했다. 하지만 법적 소멸시한(10년)이 지난 배상은 배임죄 소지가 있어 은행들은 머뭇거리고 있다. 금감원은 은행들이 수락 여부를 통보할 시한을 계속 연장하면서 “기다리겠다”고 압박하고 있다.

6곳 중 1곳만 “키코 배상하겠다”

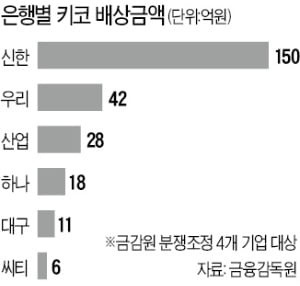

5일 금융권에 따르면 분쟁조정 결정서를 받은 키코 판매 은행 여섯 곳 중 배상을 결정한 곳은 우리은행 한 곳뿐이다. 금감원 분쟁조정위원회가 매긴 은행별 배상액은 신한 150억원, 우리 42억원, 산업 28억원, 하나 18억원, 대구 11억원, 씨티 6억원이다.

5일 금융권에 따르면 분쟁조정 결정서를 받은 키코 판매 은행 여섯 곳 중 배상을 결정한 곳은 우리은행 한 곳뿐이다. 금감원 분쟁조정위원회가 매긴 은행별 배상액은 신한 150억원, 우리 42억원, 산업 28억원, 하나 18억원, 대구 11억원, 씨티 6억원이다.다른 은행들은 아직 조정안 수용 여부를 결론내지 못했다. 신한은행은 지난 4일 이사회를 열어 논의했으나 정식 안건으로 올리지는 않았다. 하나은행도 3일 이사회에서 결론을 내리지 못했다. 두 은행 모두 법률 검토 등을 추가로 해야 하는 만큼 시간이 더 필요하다는 입장이다.

당사자(피해 기업·은행)들이 조정안 접수 후 20일 안에 수락하면 재판상 화해와 동일한 효력이 발생한다. 금감원은 은행의 수락 여부 통보시한을 이달 8일로 연장한 상태인데, 한 차례 더 연장하기로 했다. 통보시한은 규정상 당사자 요청이 있으면 계속 연장할 수 있다. 하지만 두 차례 연장한 것은 ‘즉시연금 분쟁’ 정도를 빼면 전례가 드물다.

금감원 관계자는 “이사회 일정 등으로 수용 여부를 결정하지 못한 은행들이 있을 것”이라며 “연장 요청이 오면 시한을 다시 연장할 방침”이라고 말했다. 6개 은행의 수락 여부가 정리되면 11개 은행의 협의체를 가동해 나머지 피해 기업 147개에 자율배상을 유도한다는 게 금감원 구상이다.

배임 소지에 진퇴양난 은행들

금감원이 시한 연장만 반복하는 이유는 은행들이 수락을 거부하면 방법이 없기 때문이다. 금감원 입장에서 키코 배상은 윤석헌 원장의 ‘역점 사업’이라 어떻게든 성과를 내야 한다. 하지만 민법상 손해액 청구권 소멸시효인 10년이 지난 상태여서 분쟁조정이 무산되면 소송을 낼 수도 없다.

은행들은 키코 손실액을 배상하면 주주 이익을 해치는 배임에 해당할 수 있다고 주장한다. ‘선례’를 남기면 다른 투자상품으로 확산될 소지가 있다는 것도 부담이다. 한 시중은행 관계자는 “향후 은행이 파는 모든 금융상품에 대해 원금 손실을 보장해달라는 억지 요구가 늘어날 수 있다”며 “전형적인 ‘관치’ 움직임이 투자자 자기책임 원칙이라는 자본주의의 근간을 흔들어 놓고 있다”고 꼬집었다.

금감원 측은 “은행의 공공적 성격, 평판 향상 효과 등을 감안하면 키코 배상은 배임 소지가 없는 경영상 판단”이라고 해명했다. 다만 법률 자문에 의존한 금감원의 자체 판단일 뿐이다.

금융권에서는 결국 은행들이 ‘정치적 판단’을 내릴 수밖에 없을 것으로 본다. 한 시중은행 관계자는 “최근 당국이 ‘은행권 때리기’를 이어가고 있어 눈치를 볼 수밖에 없는 상황”이라고 전했다.

임현우/정소람 기자 tardis@hankyung.com

관련뉴스