외국인 투자자가 한국 원화·주식 등 자산을 ‘폭풍 매도’하고 있다. 그동안 신중론을 유지하던 외국인까지 대거 ‘팔자’ 대열에 합류하면서 ‘셀 코리아’ 양상이 벌어지고 있다. 외국인 자금 이탈에 원화가치는 바닥 모를 추락을 이어가고 있다. 전문가들은 “환율 천장이 뚫리면서 단기 전망이 무의미해졌다”고 입을 모았다.

‘마진콜’ 직면한 투자자, 달러 싹쓸이

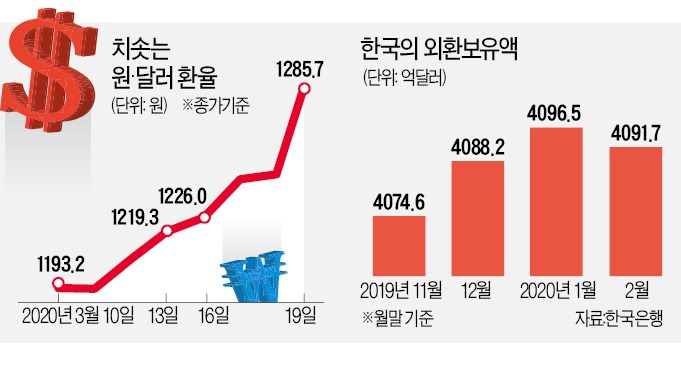

19일 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 40원 오른(원화가치 하락) 달러당 1285원70전으로 거래를 마쳤다. 이날 환율 상승폭은 글로벌 금융위기 직후인 2009년 3월 30일(43원50전) 후 가장 컸다. 장중 1296원까지 치솟으며 1300원 선 돌파를 눈앞에 두기도 했다. 이날 장중 고점은 2009년 7월 14일(1303원) 후 11년 만에 가장 높았다.

공포에 질린 외국인의 이탈이 환율을 밀어올리는 역할을 했다. 외국인은 국내에서 첫 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 나온 지난 1월 20일부터 이날까지 유가증권시장에서 14조3160억원어치 주식을 순매도했다. 글로벌 금융위기 당시인 2008년 한 해의 외국인 순매도 금액(25조9000억원어치)의 절반이 넘는 금액이다. 주식 매각자금을 곧바로 달러로 환전하려는 외국인의 수요가 넘치면서 ‘달러 가뭄’이 이어지고 있다. 이날 원·달러 스와프포인트 1개월물 가격은 -3원50전으로 지난 4일(-4원)보다는 올라갔지만 글로벌 금융위기 직후인 2009년 후 가장 낮은 수준이다. 스와프포인트는 은행 간 원화를 담보로 달러를 빌려주는 거래로 마이너스 폭이 확대되면 그만큼 달러 수요가 커졌다는 의미다.

여기에 미국, 유럽 등 주요국 증시가 폭락하면서 마진콜(증거금 추가 납부 통지)이 발생한 것도 달러 수요를 부추겼다. 마진콜은 투자자가 주식을 담보로 돈을 빌렸을 때 주가가 하락하면 금융회사가 담보·증거금을 더 넣거나 대출을 줄일 것을 요구받는 것을 말한다. 미국과 유럽 주가지수를 기초자산으로 삼아 주가연계증권(ELS)을 대규모로 판매한 한국의 증권사들도 마진콜에 대응해 달러를 매입하고 있다는 분석이 나온다.

“방어선 설정 무의미”

전문가들은 원·달러 환율이 어디까지 오를지 예측하기가 쉽지 않다는 입장이다. 하루에 10~20원씩 널뛰기를 하다가 이날은 40원이 치솟는 등 변동성이 극심해졌기 때문이다. 게다가 1, 2차 저지선 역할을 할 것으로 기대했던 1250원 선과 1280원 선이 이날 환율 시장 개장 두 시간여 만에 속절없이 뚫려버리다 보니 단기 전망 자체가 무의미해졌다는 분석이 나온다. 일단 이날 가파르게 오르던 환율이 1300원을 앞두고 주춤하는 모습을 보였지만 전문가들은 1300원 돌파를 시간 문제로 보고 있다.

박상현 하이투자증권 수석이코노미스트는 “달러 수요가 커진 것은 그만큼 자금 경색 우려가 깊어졌다는 뜻”이라며 “안전자산인 금과 국채의 가격도 하락하는 등 시장이 리스크를 극도로 피하려는 움직임을 보이고 있다”고 평가했다. 당분간 달러 수요가 꺾이긴 힘들 것이라는 진단이다. 그는 “정부 노력만으론 환율 시장이 쉽게 안정되기 어려워 보인다”며 “1300원을 저항선으로 봤는데 하루 만에 40~50원 오르는 상황에서 저항선 설정은 무의미하다”고 덧붙였다.

서정훈 하나은행 수석연구원도 “단기적으로 1300원이 뚫릴 것으로 보인다”고 말했다. 서 연구원은 “경기에 대한 우려가 커지면 금, 국채 등 안전자산 선호도가 높아지지만 지금처럼 공포가 극단적으로 증폭되면 이들 상품도 외면하고 오로지 달러만 찾는다”며 “금융정책만으로는 이 같은 심리를 저지하기 힘들 것”이라고 말했다. 그는 “1300원을 넘어서면 외국인이 더 빠져나가면서 불안이 더 커질 수 있다”며 “시장 심리를 안정화시키려면 한·미 통화스와프 체결을 서둘러야 한다”고 주문했다.

김익환/고경봉 기자 lovepen@hankyung.com

관련뉴스