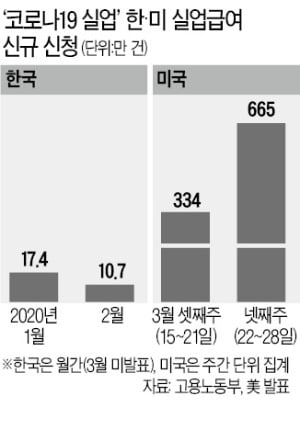

지난 2일 미국 노동부가 발표한 3월 넷째주 신규 실업급여 신청 건수는 665만 건으로 사상 최대치를 경신했다. 스페인도 3월에만 80만 건, 프랑스도 지난 2주간 400만 명이 실업급여를 새로 신청하는 등 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 실업대란이 지표로 확인되고 있다. 반면 이들 나라보다 코로나19 사태가 한 달가량 먼저 시작된 한국의 2월 실업급여 신규 신청은 10만7000건에 불과했다. 코로나19 영향이 거의 없었던 1월(17만4000건)보다도 적었다. 3월 수치는 나오지도 않았다.

물론 이런 차이는 사업장 강제 셧다운(업무정지) 여부 등 나라별로 다른 방역체계 때문인 측면이 있다. 하지만 한국의 통계 시스템이 지나치게 느슨해 현장 상황을 제때 반영하지 못하는 것이 주된 원인이라는 지적이 나온다.

물론 이런 차이는 사업장 강제 셧다운(업무정지) 여부 등 나라별로 다른 방역체계 때문인 측면이 있다. 하지만 한국의 통계 시스템이 지나치게 느슨해 현장 상황을 제때 반영하지 못하는 것이 주된 원인이라는 지적이 나온다.주간 단위로 실업급여 신청을 집계하는 미국 등과 달리 한국은 월 단위로 조사해 다음달 중순에야 통계를 발표한다. 이마저도 해당 월에 실직한 수치가 모두 반영되는 게 아니다. 대표적으로 실업급여 신청(고용보험 상실 신고)은 실직이 발생한 날이 속한 달의 다음달 15일까지 신고하도록 돼 있다. 통계 발표 시점 기준으로 보면 전전월에 실직한 경우가 상당 부분 포함된다. 가령 1월 초에 실직했지만 근로자와 사업주 중 어느 한쪽이 2월 15일에야 신고했다면 이 근로자의 실직 기록은 3월 발표 때 확인할 수 있다는 얘기다. 코로나19에 대한 국가 감염병 위기 경보가 ‘심각’ 단계로 격상된 2월 23일 이후 발표된 실업급여 통계에서 신규 실업급여 신청자가 10만 명 선에 그친 이유다.

정부가 각종 통계를 작성하는 이유는 현장 실태를 정확히 파악해 정책 기초자료로 쓰기 위한 것이다. 하지만 정부는 코로나19라는 초유의 상황에서도 통계 시스템 개편은 검토하고 있지 않다. 한국에 비해 정규직 개념이 상대적으로 약해 해고가 빈번하게 이뤄지는 미국 등과는 고용시장 성격이 다르다는 이유에서다.

고용노동부 관계자는 “미국은 노동시장이 워낙 유연한 데다 우리나라는 상시직과 자영업 비중이 높고 실업급여 지급 시스템이 달라 직접 비교하기는 적절치 않다”면서도 “조만간 발표하는 3월 지표에는 코로나19 영향이 크게 반영될 것”이라고 말했다.

통계 표본이 충분하지 않은 점도 현실을 반영하지 못하는 이유 중 하나다. 실업급여 신청자와 지급액을 알 수 있는 고용부의 ‘고용행정 통계로 본 월별 노동시장 통계’는 고용보험 전산망을 활용한다. 고용보험에 가입한 사람들의 실직 여부만 확인할 수 있다는 얘기다. 2월 기준 고용보험 가입자 수는 1380만 명이다. 같은 달 기준 통계청이 집계한 경제활동인구(2799만 명)의 절반 수준이다. 자영업자는 물론 대리운전 기사, 보험설계사, 골프장 캐디 등 특수고용직 종사자는 고용보험에 가입돼 있지 않다 보니 이들의 실업 또는 폐업 상황은 집계가 불가능하다.

해고 절차가 복잡한 국내 노동시장의 경직성도 코로나19로 인한 실직자 수 차이의 원인으로 분석된다. 한국은 직원을 줄이려면 한 달 전에 해고를 예고해야 하고, 경영난으로 직원을 내보낼 때도 상당 기간 경영난이 지속된 ‘긴박한 경영상의 이유’가 있어야 한다.

반면 미국은 별도의 경영상 해고와 관련한 제한이 없고, 대량 해고 시 행정기관에 통보만 하면 된다. 한 경제단체 관계자는 “코로나19 이후 기업이 채용을 늘리려면 노동시장이 지금보다 훨씬 유연해져야 한다”고 지적했다.

백승현 기자 argos@hankyung.com

관련뉴스