법원 경매시장에 등장한 서울 반포동 반포주공1단지 전용면적 140㎡ 주택형이 세 차례나 유찰됐다. 세번째 입찰에선 최저 응찰가격이 실거래가보다 10억원 낮았지만 아무도 응찰하지 않았다. 일각에선 부동산 대세 하락의 전조라는 해석까지 나왔다. 그러나 재개발·재건축 경매의 급소가 이 물건에 숨겨져 있다고 경매 전문가들은 설명했다.

◆10억 낮춘 몸값에도 유찰 왜?

6일 서울중앙지방법원에 따르면 반포주공1단지 전용면적 140㎡ 주택형이 지난 1일 입찰에서 유찰됐다. 최저 입찰가격은 33억5200만원이었다. 지난해 11월 같은 주택형의 실거래가와 비교하면 10억원이나 낮은 가격이지만 아무도 입찰서를 내지 않았다.

이 물건은 지난해 9월 41억9000만원으로 개시된 첫 경매에서도 유찰됐다. 작년 10월 2차 입찰에서는 42억3000만원에 낙찰받은 투자자가 법원에 요청해 매각결정취소를 얻어냈다. 강남 재건축 아파트가 법원 경매에서 세 차례나 주인을 찾지 못한 건 이례적이다. 이를 두고 집값 하락이 본격화되고 있기 때문에 투자자들이 몸을 사리고 있다는 해석이 나오기도 했다.

그러나 해당 사건의 매각물건명세서에 유찰 이유가 숨어 있다. 낙찰을 받더라도 조합원 지위가 승계되지 않는 현금청산 대상 물건이기 때문이다. 현금청산이란 새 아파트를 배정받지 못하고 종전자산평가액(감정가격×비례율)대로 보상받은 뒤 재건축사업에서 빠지는 것을 말한다. 2차 입찰에서 매각결정취소가 난 것도 청산 대상인 사실이 뒤늦게 알려져서다.

서울 등 투기과열지구에선 조합설립 이후 조합원 지위 양도가 금지된다. 매도인이 1주택자로 장기 보유하거나 이민 등 특별한 사유가 있을 때만 지위 양도가 인정된다. 하지만 이 물건의 경우 어느 한 가지도 해당되지 않기 때문에 낙찰자는 조합원 자격을 얻지 못하고 현금청산해야 한다는 게 법원의 설명이다.

이 물건은 다음달 13일 감정가의 64%인 26억8100만원에 4차 입찰이 진행될 예정이다. 정비업계는 이 물건의 종전자산평가액을 30억원 초반대로 추정하고 있다. 낙찰을 받더라도 종전자산평가액에서 낙찰가를 뺀 차액만큼의 수익을 낼 수 있다는 의미다.

◆“무턱대고 뛰어들면 날벼락”

법원 경매에선 정비사업의 현금청산 물건을 낙찰받았다가 송사가 불거지기도 한다. 과거 염리2구역에선 투자자들이 재개발 지분을 낙찰받았다가 조합과 소송전을 벌였다. 토지에 대한 소유권이전등기를 마치는 동안 원소유주가 조합원 분양신청을 하지 않아서다. 이 경우 조합원 지위 승계가 되는 물건을 받고도 현금청산 대상이 된다.

낙찰자들은 원소유주에게 배정됐던 주택에 대해 분양계약을 진행해달라고 요청했지만 조합은 이를 거절했다. 이미 멸실된 건물에 대해선 등기부 상 소유자였던 원소유주에 대해 현금청산 절차가 진행됐다. 결국 조합이 증액된 손실보상금과 청산금의 이자까지 물게 되면서 사건이 마무리됐다.

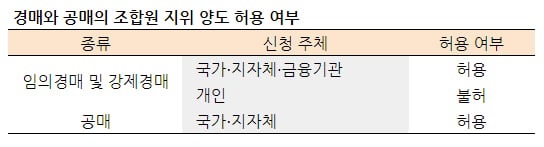

경매나 공매에서 예외적으로 조합원 지위가 승계되는 경우도 있다. 국가나 지자체, 금융기관이 채권자인 물건이다. 캠코가 세금 체납 등을 이유로 진행하는 공매의 경우 조합원 지위가 온전히 승계된다. 은행 등이 경매를 부친 경우도 마찬가지다. 그러나 개인인 채권자가 경매를 신청한 경우엔 조합원 지위를 넘겨받을 수 없다.

전문가들은 재개발·재건축 조합원 자격을 얻기 위해 경매에 뛰어들 때 각별한 주의가 필요하다고 조언한다. 강은현 EH경매연구소 대표는 “재개발·재건축 경매는 권리 상 하자가 없더라도 현금청산 될 가능성이 있어 반드시 누가 경매에 부쳤는지 꼼꼼한 확인을 해야 한다”며 “청산 물건의 경우 청산금액 아래로 입찰을 하지 않으면 오히려 돈을 잃게 된다”고 강조했다.

전형진 기자 withmold@hankyung.com

관련뉴스