2018년 말 출시된 현대자동차의 대형 스포츠유틸리티차량(SUV) 팰리세이드는 폭발적인 인기를 얻었다. 넓은 실내 공간에 가성비(가격 대비 성능)까지 뛰어나 물량이 달렸다. 월 8000대 생산으로는 수요를 맞출 수 없었다.

현대차는 울산4공장 이외에 울산2공장에서도 팰리세이드를 생산하려고 했다. 그러나 노동조합의 벽에 부닥쳤다. 특근(토요근무) 일수가 줄어들 수 있다며 4공장 노조원들이 반대했다. 그 사이 주문 대기 물량은 4만 대를 넘었다. “팰리세이드를 타려면 1년을 기다려야 한다”는 말이 나왔다. 약 2만 명의 고객이 기다리다 지쳐 주문을 취소했다. 이 사실이 알려지자 현대차 노조에 대한 비판이 커졌다. 노조는 뒤늦게 2공장에서의 팰리세이드 생산에 동의했다.

노조 “다차종 혼류생산 고민할 것”

현대차 노조가 16일 공장 간 물량 전환 등 생산 방식 변화를 적극 검토하겠다고 밝혔다. 그동안 현대차의 발목을 잡아온 ‘공장 이기주의’가 해소될지 주목된다.

현대차 노조는 이날 내부 소식지를 통해 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 수출 의존도가 높은 공장은 타격을 받을 수밖에 없다”며 “공장 간 물량 편차가 더욱 심해질 것”이라고 우려했다.

노조는 특히 “코로나19 사태가 아니더라도 고객의 기호에 따라 공장 생산량이 좌우되는 시스템 속에서 공장별 다차종 혼류생산에 대한 새로운 접근이 필요하다”며 “합리적인 배치전환 문제를 비롯해 생산 시스템에 대한 정책적 고민을 하겠다”고 밝혔다. 혼류생산은 한 라인에서 여러 차종을 동시에 생산하는 것을 의미한다.

현대차와 경쟁하는 글로벌 기업들은 오래전부터 공장 간 혼류생산으로 생산성을 높였지만 현대차에선 꿈같은 이야기였다. 생산량을 조정하려면 노조의 동의를 얻도록 규정한 단체협약 때문이다.

자동차업계에서는 현대차 노조가 경직된 생산 시스템의 개선을 공식적으로 검토하기 시작했다는 해석이 나왔다.

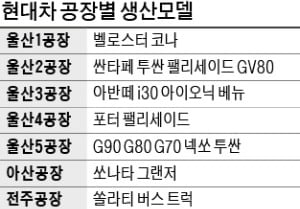

현대차는 공장별로 생산모델이 다르다. 그러다 보니 모델별 인기에 따라 각 공장에 주어지는 일감 규모가 달라진다. 특정 공장에서 만드는 모델이 많이 팔리면 그곳에서 일하는 생산직은 월 4회씩 특근을 해야 한다.

반대로 인기 없는 모델을 만드는 공장은 특근할 기회가 없다. 공장마다 근무 강도와 임금 수준이 달라질 수밖에 없는 구조다. 인기 모델의 생산량을 늘려 시장에 대응하는 속도도 늦을 수밖에 없다. 현대차는 여러 차례 생산 시스템을 고치려 했지만, 노조는 번번이 거부했다. 회사가 일방적으로 물량을 조절할 수 있게 되면 근무 강도가 세질 수 있고, 인력 감축의 빌미를 제공할 수 있다고 주장했다.

“현대차 노사 생산성 향상 나서야”

현대차 노조가 생산 시스템을 고민하겠다고 밝힌 것은 지금의 방식을 고수하면 지속적인 경쟁력을 확보하기 어렵다는 지적에 공감했기 때문이라는 분석이 나온다. 현대차 국내 공장에서 차량을 만드는 시간은 경쟁사보다 긴 것으로 알려졌다.

업계 관계자는 “공장별로 물량을 적절하게 배분하면 현대차 국내 공장의 생산성이 크게 높아질 것”이라며 “글로벌 자동차산업이 사상 초유의 위기에 빠진 상황에서 생산성을 높이지 않으면 위기를 겪게 될 것”이라고 말했다.

코로나19 사태로 특정 공장이 장기간 휴업하는 사태를 막을 수 있는 해법도 될 수 있다. 수출 의존도가 높은 울산5공장의 2라인(넥쏘 투싼)은 이달 4일간 가동을 중단했다. 울산1공장(벨로스터, 코나)도 언제 멈춰야 할지 모르는 상황이다. 반대로 국내에서 인기가 많은 그랜저(아산공장)와 팰리세이드(울산 2공장 및 4공장), 제네시스 GV80(울산 2공장), G80(울산 5공장) 등의 차량을 받으려면 몇 달을 기다려야 한다. 현대차는 노조가 생산 시스템 개선을 정식으로 제안하면 적극 협의할 계획이다.

코로나19 사태로 특정 공장이 장기간 휴업하는 사태를 막을 수 있는 해법도 될 수 있다. 수출 의존도가 높은 울산5공장의 2라인(넥쏘 투싼)은 이달 4일간 가동을 중단했다. 울산1공장(벨로스터, 코나)도 언제 멈춰야 할지 모르는 상황이다. 반대로 국내에서 인기가 많은 그랜저(아산공장)와 팰리세이드(울산 2공장 및 4공장), 제네시스 GV80(울산 2공장), G80(울산 5공장) 등의 차량을 받으려면 몇 달을 기다려야 한다. 현대차는 노조가 생산 시스템 개선을 정식으로 제안하면 적극 협의할 계획이다.도병욱 기자 dodo@hankyung.com

관련뉴스