(최진순 디지털라이브부 기자) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 한 치 앞도 내다볼 수 없던 3월 26일. 미국 <워싱턴포스트>는 온라인 기사 "한국교회는 어떻게 코로나19 확산을 부채질했는가?(How a South Korean church helped fuel the spread of the coronavirus?)"를 게재했다.

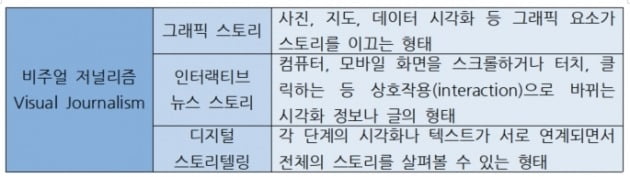

이 기사는 '신천지' 교인이 퍼뜨리는 한국의 집단감염 상황을 특별한 형식으로 표현했다. 질병관리본부(KCDC) 데이터와 한국의 주요신문 뉴스를 수집한 뒤 이를 그래픽 위주로 재구성한 '그래픽 스토리'다. 코로나19 확산 경로와 그 관계에 초점을 맞추는데 효과적인 '네트워크 시각화'(그림)를 적용했다.

코로나19 확진자 수가 가파르게 늘고 있던 때라 국내 소셜미디어에는 이 그래픽 스토리를 공유하는 글들이 많았다. 세계적인 언론사 <워싱턴포스트>가 한국의 '코로나19' 이슈를 다루는 만큼 화제였다.

이 그래픽 스토리는 모두 세 명의 기자들이 협업했는데 두 명의 한국인 기자가 있었다. 김민주 <워싱턴포스트> 서울 주재 기자와 워싱턴 본사에 있는 신유진 그래픽 기자(Graphics Reporter)였다. 신유진 기자에게 이메일로 제작과정을 질문했다.

신 기자는 "한국 질병관리본부 데이터와 관련 뉴스에서 아이디어를 얻어 부서 회의 때 발제를 했는데 받아들여졌다"라고 밝혔다. 이때 미국에도 확진자 수는 점차 증가하고 있었지만 감염경로를 알 수 있는 데이터는 한국이 유일했기 때문이다.

'그래픽 스토리'는 가장 본질적인 질문은 무엇인지, 이 질문에 답하려면 이야기를 어떻게 시작하는 것이 좋은지, 시각화가 글-텍스트와 잘 어우러져서 독자가 쉽게 이해할 수 있는지 등 효과적인 '스토리텔링'을 핵심으로 한다.

특히 증강현실(AR) 같은 혁신적인 스토리는 마감 이전에 언론사 내에서 사용자 테스트(User Testing)를 거친다. 사람들의 사용 경험을 수렴해 부족한 부분이 없는지 최종 점검을 한다.

하나의 '인터랙티브 뉴스 스토리'에 얼마나 많은 고민을 녹여내는지 짐작할 수 있는 대목이다. 한국의 집단 감염을 다룬 '그래픽 스토리'의 경우 아이디어 논의부터 완성까지 약 2주가 걸렸다. 미국서 6년차 기자경력의 신 기자는 "화려하고 아름다운 그래픽과 스토리텔링이 전부는 아니다. 그것이 어떠한 정보도 제대로 전달하지 못하고 독자를 이해시키지 못한다면 이는 스토리로서 실패한 것이다"라고 말했다.

그래픽 기자는 이 과정에서 흥미로우면서 정확한 정보 전달방식을 맡는다. 주요 업무는 첫째, 데이터 수집·분석 및 취재로 이야기거리 발견 둘째, 이를 효과적으로 보여줄 수 있는 데이터 시각화 디자인 셋째, 좀 더 간결하고 흥미롭게 전달할 수 있는 스토리텔링 방식 접목 등이다.

주로 지도, 사진, 그래프, 챠트 등의 시각 정보를 이용하여 스토리텔링 뉴스를 구현해 '비주얼 저널리스트(Visual Journalist)'라고도 한다.

신 기자는 "그래픽 기자는 데이터 시각화 방식과 그래픽, 기술 등 하나의 스토리를 만들어내는 과정에서 디자이너, 개발자, 기자 등 1인 다역을 소화한다"고 덧붙였다. 한국 언론사에는 이런 역할을 하는 '그래픽 기자'는 없다.

전문 기자와 다양한 구성원이 합류해야 가능한 인터랙티브 뉴스 스토리는 해외 언론사의 꾸준한 관심을 모으고 있다. 더 나은 사용자 경험을 제공하면 결국 '충성도'를 확보할 수 있을 것이란 기대감 덕분이다. <워싱턴포스트>도 디지털 뉴스의 가능성을 파악하는 분야로 다루고 있다.

국내 한 전문가는 "역량 있는 디자이너가 주도할수록 훌륭하게 시각화한 데이터를 볼 수 있는데 <워싱턴포스트>의 인터랙티브 뉴스 스토리는 시간 흐름을 따라 잘 정리했다"고 호평했다.

국내 언론도 4~5년 전부터 '비주얼 저널리즘'에 본격적으로 나서고 있다. SBS의 데이터저널리즘 뉴스 브랜드 '마부작침'은 대표적이다. 올해 초 '코로나19 감염자 한눈에 보기'를 선보였다.

국내 언론과 해외 언론 간 수준 차이를 직접 비교하기는 어렵다. 언론사의 투자규모와 경쟁 환경에서 큰 차이가 나기 때문이다. 한 지상파방송사 데이터 저널리즘 담당자는 "관련 전문가들에 대한 처우가 아직 크게 부족하다. 반면 해외 언론은 디자이너, 데이터 분석 담당자도 '기자' 타이틀을 준다. 능동적으로 스토리를 제작할 수 있는 지위다. 훌륭한 그래픽 뉴스가 나올 수 있는 배경이다"라고 지적했다.

신 기자는 '뉴스의 미래'를 위해 내부 구성원 사이의 상호소통 그리고 다른 언론사 기자들과의 활발한 교류를 주문했다.

"<워싱턴포스트> 구성원들은 어떤 문제가 생겼을 때 의문점을 제시하고 다양한 시각에서 서로의 의견을 나눈다. 이런 과정을 거치면서 스토리 아이디어가 만들어지고 서로의 관점을 배우게 된다. <워싱턴포스트> 기자로서 자랑스럽게 여기는 부분이다." 열린 소통과 토론이 퀄리티 저널리즘의 열쇠라는 의미다.

최진순 기자 soon69@hankyung.com

* 인터뷰 전문은 '최진순 기자의 온라인저널리즘의 산실' 블로그에 게재돼 있습니다.

관련뉴스