포스코가 물류법인을 만들기로 했다. 그룹 계열사별로 쪼개져 있는 물류 기능을 통합해 효율성을 높인다는 취지다. 포스코그룹은 지난해 1억6000만t의 철강 원자재와 제품을 거래한 물류업계 ‘큰손’으로 꼽힌다. 해상운송업계는 이에 대해 포스코의 시장 진입으로 자신들의 사업 영역이 침해될 것이라는 주장을 하고 있다. 포스코는 그룹 내 물류를 효율적으로 처리하기 위한 결정이라며 제3의 회사로부터 물류를 수주하거나 해상운송업에 진출할 계획이 없다고 못 박고 있다.

포스코 “그룹 물류 기능 통합 차원”

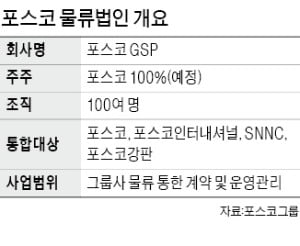

포스코는 지난 8일 정기이사회를 열고 그룹 내 물류 업무를 통합한 법인 ‘포스코GSP(Global Smart Platform)’(가칭)를 연내 출범시키는 안건을 통과시켰다고 12일 발표했다.

포스코는 지난 8일 정기이사회를 열고 그룹 내 물류 업무를 통합한 법인 ‘포스코GSP(Global Smart Platform)’(가칭)를 연내 출범시키는 안건을 통과시켰다고 12일 발표했다.포스코GSP는 포스코를 비롯해 포스코인터내셔널, SNNC(니켈 제련회사), 포스코강판 등에서 물류 업무를 담당하고 있는 직원 100여 명으로 구성된다. 이들은 포스코 및 그룹사 운송 물량의 통합 계약과 운영 관리 및 물류 파트너사들의 스마트·친환경 인프라 구축을 지원하는 역할을 한다.

포스코 관계자는 “지금은 원료 구매 계획부터 계약·운송·수출까지 물류의 단계별 업무가 포스코 내부뿐 아니라 각 계열사에 분산돼 있다”며 “이에 따른 중복과 낭비를 줄여 효율성을 높이고 전문성을 강화하고자 한다”고 설명했다. 계열사를 포함한 지난해 포스코의 물동량은 약 1억6000만t으로, 물류비는 약 3조원에 달한다.

물류업계의 큰손인 포스코가 물류법인을 만들자 해상운송업계는 포스코의 운송업 진출 시도라며 반발했다. 한국해양산업총연합회(한해총)는 포스코가 물류법인을 설립한다고 알려진 지난 7일 포스코 경영진에 계획을 전면 철회해 달라는 건의서를 냈다. 국토교통부 해양수산부 등에도 청원서를 제출했다.

한해총은 건의서에서 “포스코의 물류자회사 설립은 결국 해운업 진출로 귀결돼 한국전력이나 한국가스공사 등 다른 대량화주가 해운물류산업에 진출하는 빌미를 제공하면서 기존 한국의 물류 생태계가 무너지는 계기로 작용할 것”이라고 지적했다. 해운업계 관계자는 “포스코의 해상운송업 진출이 법으로 명확히 금지된 게 아니어서 언제든지 진출을 선언할 수 있다”고 반박했다. 다른 대기업들도 포스코처럼 시작해 해운업을 하고 있는 ‘전례’가 되풀이 될 수 있다고 주장했다.

포스코 “해운업계와 상생할 것”

포스코는 이에 대해 해상운송업에 진출할 계획이 없을 뿐 아니라 현행법으로도 진출이 불가능하다고 반박했다. 해운법 24조는 포스코가 해상운송업에 진출하려면 국내 해운산업에 미치는 영향 등에 대해 학계, 업계 전문가 등으로 구성된 별도 정책자문위원회의 의견을 들어 결정하도록 돼 있다. 포스코 관계자는 “정책자문위원들은 대부분 해운업계 전문가들로, 해운업계의 우려는 기우에 불과하다”며 “신설 물류법인도 기존 물량을 기존 거래처에 계속 발주하면서 물류 생태계를 해운업계와 함께 꾸려갈 것”이라고 밝혔다.

포스코는 오히려 중소 해운업체와 상생하면서 친환경 물류 인프라를 구축하는 등 상생에 나서겠다는 점도 강조했다. 이를 위해 인공지능(AI)과 빅데이터 기술을 적용한 ‘AI배선시스템’을 물류 파트너사와 공유하는 등의 협력을 추진하기로 했다.

또 국내 해운·조선사와 협업해 △선박 탈황설비 장착 △액화천연가스(LNG) 추진선 도입 지원 △디젤 엔진 등으로 작동하는 항만 설비의 전기 동력으로의 전환 지원 등을 추진한다는 계획이다. 포스코 측은 “화물차주가 직접 입찰에 참여하는 모바일 플랫폼을 구축해 공정한 경쟁을 촉진하고 동반성장을 위해 화물차주를 대상으로 운송 직거래 계약도 도입할 것”이라고 말했다.

김재후 기자 hu@hankyung.com

관련뉴스