정부가 서울 용산정비창과 주변 재개발·재건축단지를 토지거래허가구역으로 지정했다. 앞으로 이들 지역에서 대지면적이 18㎡를 초과하는 주택을 거래할 땐 구청장의 허가를 받아야 한다. 서울 도심에서 토지거래허가제가 부활하는 건 11년 만이다.

국토교통부는 14일 중앙도시계획위원회를 열고 이 같은 내용을 심의·의결했다. 5·6 대책에서 용산정비창 개발계획을 발표한 만큼 주변 부동산에 미치는 파급력을 잠재우기 위해서다. 20일부터 내년 5월19일까지 1년 간 지정된다.

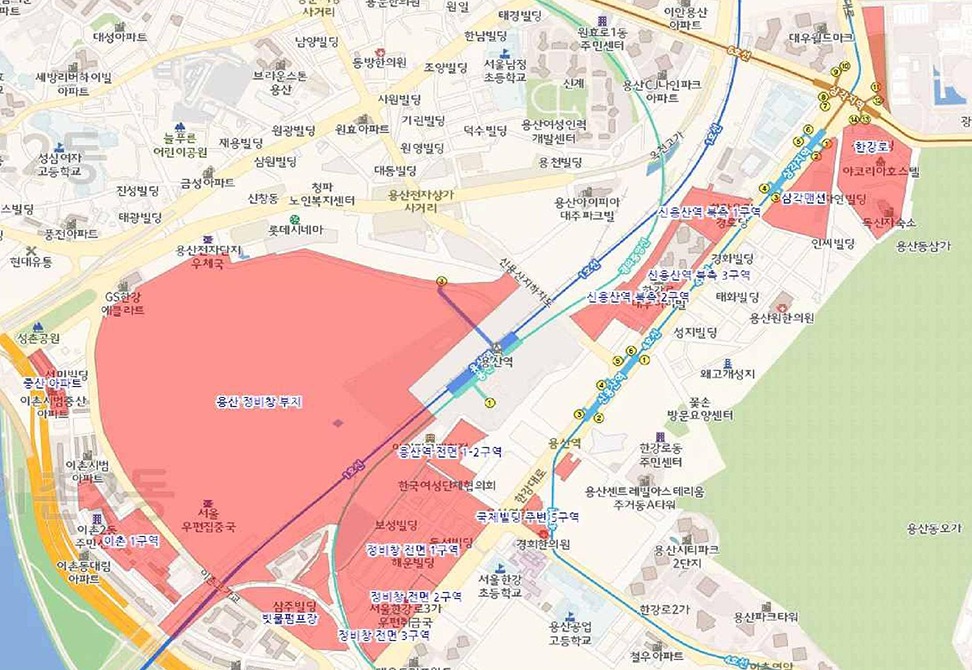

용산정비창 부지와 인근 재개발·재건축 7곳, 용산역 주변 재개발구역 6곳이 토지거래허가구역으로 지정됐다. 이촌동 중산아파트와 이촌1구역, 한강로동 재개발과 삼각맨션, 신용산역북측1~3구역, 용산역전면1-2구역, 국제빌딩주변5구역, 정비창전면1~3구역, 빗물펌프장 등이다.

토지거래허가제는 부동산을 거래할 때 시·군·구청의 허가를 받은 뒤 매매하는 게 골자다. 주거·상업용지별로 땅의 목적에 맞게 이용할 때만 거래가 허가된다. 주거용지에 들어선 집을 살 경우 2년 동안 실거주하겠다는 확약을 해야 한다. 이 기간 동안 매매나 임대도 금지된다. 이를 어길 경우 취득가액의 30%를 과태료로 낸다.

토지거래허가 여부는 면적에 따라 다르다. 국토부는 대상 구역에서 주거지역의 경우 토지면적이 18㎡를 초과할 때, 상업지역의 경우 20㎡를 초과할 때 허가를 받아야 한다고 규정했다. 이는 ‘부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령’이 정한 기준면적 범위(주택 기준 180㎡의 10~300%) 가운데 가장 작은 규모다. 사실상 대부분의 주택이나 상가를 거래할 때 토지거래허가를 받아야 하는 셈이다.

서울 도심에서 토지거래허가구역이 강력하게 작동한 건 3차 뉴타운을 개발하던 2009년 3월이 마지막이다. ‘도시재정비촉진을 위한 특별법’에 따라 재정비촉진지구로 지정받은 뉴타운들의 경우 이 시점까지 주거용지에 20㎡ 기준이 적용되다 180㎡로 완화됐다. 이후 구역별로 허가제가 해제됐다.

국토부는 이번에 지정이 제외된 곳들에서 가격 불안 움직임이 보일 경우 토지거래허가구역을 확대한다는 방침이다. 허가가 필요 없는 18㎡ 이하의 주거지역 등에 대해선 이상거래를 집중 조사한다.

김영한 국토부 토지정책관은 “지가상승의 기대심리를 사전 차단할 필요가 있어 토지거래허가구역을 지정했다”며 “다른 개발사업에 대해서도 규모나 투기 가능성 등을 고려해 허가구역 지정을 추진할 계획”이라고 말했다.

전형진 기자 withmold@hankyung.com

관련뉴스