두산중공업 채권단이 두산에 “두산베어스도 매각하라”고 요구했다. ‘명문 구단’으로 꼽히는 두산베어스의 주인이 바뀔 수 있다는 관측이 나오자 두산그룹은 “매각할 계획이 전혀 없다”며 수습에 나섰다.

채권단 관계자는 19일 “두산이 ‘알짜’ 자산도 매각하는 마당에 야구단을 유지하는 것은 적절치 않다”고 밝혔다. 이어 “두산이 예전처럼 기업과 소비자 간 거래(B2C) 기업도 아닌데 야구단을 유지할 명분이 부족하다”며 “인수 의향이 있는 기업들을 파악해 보니 사겠다는 곳도 많았다”고 덧붙였다.

채권단 관계자는 19일 “두산이 ‘알짜’ 자산도 매각하는 마당에 야구단을 유지하는 것은 적절치 않다”고 밝혔다. 이어 “두산이 예전처럼 기업과 소비자 간 거래(B2C) 기업도 아닌데 야구단을 유지할 명분이 부족하다”며 “인수 의향이 있는 기업들을 파악해 보니 사겠다는 곳도 많았다”고 덧붙였다.두산베어스는 1982년 국내 프로야구 출범과 함께 창단한 국내 첫 프로야구단이다. OB베어스로 출발해 1999년 두산베어스로 이름을 바꿨다. 그룹 지주사인 (주)두산이 지분 100%를 갖고 있다.

채권단은 두산베어스의 몸값을 2000억원 안팎으로 계산하고 있다. 국내에서 가장 인기가 있는 프로스포츠인 야구에서 원년 멤버로, 한국시리즈에서 여섯 번이나 우승한 명문 구단임을 고려해 책정한 가격이다. 1995년 현대가 태평양돌핀스를 인수할 때 470억원을 써낸 것도 참고가 되고 있다. 대형 정보기술(IT) 기업과 금융지주사 등이 인수를 원하고 있다고 채권단은 전했다.

두산은 자구계획안에도 두산베어스 매각은 포함되지 않았다며 부정적인 반응을 보이고 있다. 전문가들도 두산이 야구단 운영을 통해 기업 이미지를 높이고 브랜드 가치를 유지하는 등 구단 운영비에 들어가는 비용의 몇 배를 뛰어넘는 효과를 거두고 있다고 보고 있다. 두산 관계자는 “외환위기 당시는 물론 그룹의 뿌리기업인 OB맥주를 팔 때도 야구단은 포기하지 않았다”고 강조했다. 게다가 두산베어스가 충성도 높은 팬을 많이 보유한 데다 내부 구성원의 결속력을 높이는 효과도 크다는 분석이다.

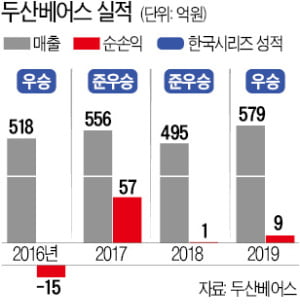

두산베어스는 국내 프로야구단 가운데 드물게 이익을 내고 있다. 지난해 매출은 579억원이었으며, 33억원의 영업이익을 냈다. 준우승을 했던 2018년에도 19억원의 영업이익을 올렸다. 매출과 이익의 대부분은 티켓 판매와 야구단 연관 사업에서 나왔다. 지난해 매출에서 그룹 계열사 의존도는 28%로, 전 구단 중 가장 낮다. 삼성라이온즈는 이 비중이 75%다.

두산그룹이 두산베어스를 팔 경우 받을 수 있는 금액이 크지 않다는 점도 매각에 나서지 않을 요인으로 꼽힌다. 두산중공업이 갚아야 할 빚은 4조원 이상이다. 채권단은 이달 중 ‘두산중공업 경영정상화 방안’을 확정할 예정이다. 채권단 측은 “일단 두산베어스보다 다른 핵심 자산 매각에 우선순위를 두고 있다”며 “야구단에 대한 두산의 애착이 강한 점도 막판 변수가 될 수 있다”고 했다. 채권단 안팎에선 두산의 자금 조달 계획이 얼마나 순조롭게 이뤄지느냐에 두산베어스의 운명이 달려 있다는 분석이 나온다.

임현우/이수빈 기자 tardis@hankyung.com

관련뉴스