영미권과 유럽에선 과학사(科學史)가 독립된 학문 분야로서 활발하게 연구되고 있다. ‘패러다임 이론’을 제시한 《과학혁명의 구조》를 쓴 토머스 쿤이 대표적인 과학사가다.

영미권과 유럽에선 과학사(科學史)가 독립된 학문 분야로서 활발하게 연구되고 있다. ‘패러다임 이론’을 제시한 《과학혁명의 구조》를 쓴 토머스 쿤이 대표적인 과학사가다.영국 역사학자 데이비드 우튼이 쓴 《과학이라는 발명》도 과학사를 다룬다. ‘1572년에서 1704년 사이에 태어나 오늘의 세계를 만든 과학에 관하여’란 부제에서 이 책의 주제를 알 수 있다. 1572년엔 덴마크의 천문학자 튀코 브라헤가 신성(新星)을 발견했다. 별은 영원불멸하지 않으며, 태어남과 죽음이 있다는 이론의 첫 단추를 끼웠다. 1704년엔 아이작 뉴턴이 《광학(光學)》을 출간했다. 뉴턴은 빛을 입자로 봤다.

저자는 브라헤부터 뉴턴까지 활동하던 시기에 새롭게 나온 언어의 혁명에 주목한다. 그는 “17세기에 오늘의 세계를 둘러싼 ‘과학’이 ‘발명’됐다”고 설파한다. 사실, 증거, 자연법칙, 실험, 관찰, 이론 등 우리가 오늘날 사용하는 과학적 용어들이 그 전엔 구체적으로 나오지 않았기 때문이다. 그는 “언어와 사고의 혁명에 따라 과학이 우주의 빅뱅처럼 폭발적으로 위대하고도 격정적으로 환골탈태했다”고 주장한다. ‘과학혁명 같은 것은 없었다’ ‘과학혁명은 점진적으로 일어났다’는 주류 과학사가들의 연속적, 상대주의적 견해를 반박한다.

저자는 사실이라 불리는 선험과 생각, 사실을 증명하며 새로운 패러다임을 제시하는 과학을 이전의 ‘철학’과 구분한다. 예를 들어 지구가 무엇으로 구성돼 있는지, 태양계는 어떻게 작동하는지 등의 관념과 과학적 사고는 이미 존재했다. 1492년 콜럼버스가 아메리카 대륙을 발견하고 그곳에서 새로운 작물과 동물들을 가져왔을 때, 당시 사람들은 자신들이 살고 있는 세상을 ‘구세계’라는 새 기준으로 바라보게 됐다.

하지만 그 사고를 어떻게 방증하느냐에 따라 방향이 명확히 엇갈렸다. 갈릴레오 갈릴레이, 요하네스 케플러, 뉴턴, 파스칼 등은 당대의 주류 이론에 맞서 새로운 이론 창시에 도전했다. 저자는 “새로운 과학은 진보하고 옛 철학이 그러지 못한 이유는 새로운 과학이 완벽하지 않음과 불완전함에 대해 의식했기 때문”이라고 지적한다.

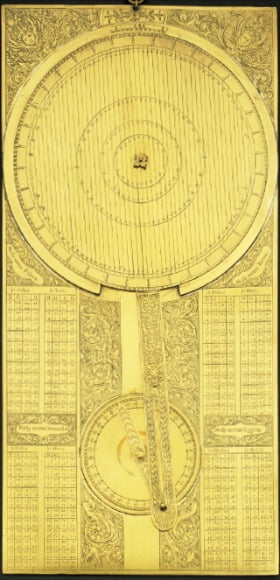

하지만 그 사고를 어떻게 방증하느냐에 따라 방향이 명확히 엇갈렸다. 갈릴레오 갈릴레이, 요하네스 케플러, 뉴턴, 파스칼 등은 당대의 주류 이론에 맞서 새로운 이론 창시에 도전했다. 저자는 “새로운 과학은 진보하고 옛 철학이 그러지 못한 이유는 새로운 과학이 완벽하지 않음과 불완전함에 대해 의식했기 때문”이라고 지적한다.과학 연구용 도구도 크게 공헌했다. 망원경과 현미경이 대표적이다. 저자에 따르면 갈릴레이에게 망원경은 그 자체로 우주여행을 제공하는 도구였다. 망원경을 통해 하늘을 보며 갈릴레이는 지상의 인간으로서 스스로의 위치를 돌아봤다. 반대로 현미경은 작디작은 세계를 관찰하도록 하며 인간 감각기관의 한계를 쉽게 인식시켰다.

17세기의 과학혁명은 19세기의 산업혁명과 직결됐다. 산업혁명은 근대화를 낳았고, 근대에 들어 중세 시대 ‘마법’이라 불렸던 거의 모든 것이 과학으로 증명됐다. 이 책은 고대부터 지금까지 과학이 인류 문명 발전에 어떻게 영향을 줬는지 철학과 과학, 역사의 장벽을 넘어서며 설명한다. 각종 그림 자료도 이를 뒷받침한다.

하지만 저자는 과학을 절대적으로 신봉하지 않는다. ‘얼마나 아느냐’보다 ‘얼마나 모르느냐’에 더욱 집중해야 한다고 강조한다. 지금 이 순간도 비연속적인 발전의 과정이며, 이 과정은 곧 새로운 패러다임으로 또다시 뒤집힐 수 있기 때문이다. 결국 저자는 과학의 비약적 발전 단계를 소개하면서 인간의 유한함과 겸손을 강조한다.

이미아 기자 mia@hankyung.com

관련뉴스