70년 전 한국전쟁 최전선엔 군번 없는 군인이 있었다. 미국 주한극동사령부 소속 8240부대. 적 후방에 침투해 첩보수집, 교란 등 작전을 펼친 부대였다. 이들은 6·25 발발 당시만 해도 정규군이 아닌 민간 유격대였다. 유엔군은 한국 지리에 밝은 유격대의 필요성을 느끼고 1951년 8240부대를 창설해 민간 유격대를 흡수했다. 8240부대는 국군 소속이 아닌 탓에 정부로부터 총도, 군번도 받지 못했다. 그렇다고 산자락에 숨어 지내는 유격대원이 미군의 지원을 제대로 받을 수 있던 것도 아니었다.

6·25 참전 유공자 박순애씨(83)는 8240부대 소속인 구월산부대에서 활동한 여군이다. 구월산부대는 황해도 구월산을 중심으로 일찍이 활동하고 있던 대표적인 민간 유격대였다. 1950년 11월 피난길에 오르다 구월산부대에 들어갔다는 박씨는 "구월산부대에 여군은 모두 20명 정도 있었다"고 했다. 이들은 총을 지급받지 못했다. 부대장만 권총을 지녔다고 한다. 그럼에도 박씨는 도망가지 않았다. 박씨는 "막대기와 돌로 인민군 머리를 때리며 싸웠다"며 "우리는 군번 없는 군인, 총 없는 군인이었다"고 말했다. 박씨는 중간중간 황해도 사투리를 썼다.

▷6·25 발발 당시 어디에 계셨나요?

"내 고향이 황해도 은율군 이도면 문성리야요. 1950년에 우리 나이로 열 다섯. 은율군에 있는 염천중 평범한 학생이었어요. 학교에서 공부를 제일 잘해서 소년단 위원장도 하고 학교 총회장도 했어요. 김일성이 와서 만난 적도 있었고."

▷구월산부대엔 언제 들어가신 건가요?

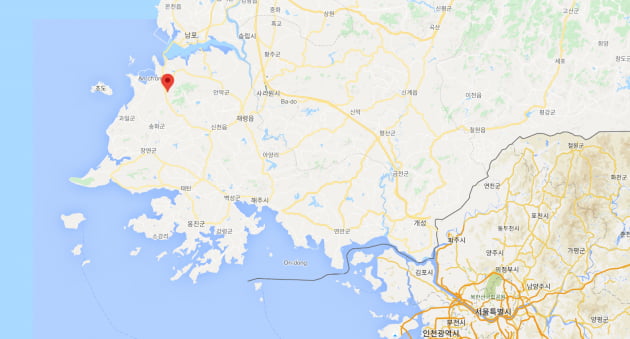

"그때가 아마 1950년 11월이었을 거에요. 미군이 중공군에 밀려 퇴각할 때 은율군 바로 옆에 있는 곰념섬이란 곳으로 피난을 갔어요. 그때 같이 곰념섬에 간 피난민만 1000명이었어요. 워낙 급하게 피난을 가느라 가족이 어디에 있는지도 모르고 혼자 곰념섬으로 갔는데, 거기서 이정숙 구월산부대 여대장을 쫓아다니면서 군인이 됐어요."

▷원래 황해도 주민인데 왜 피난을 가셨나요?

"피난을 왜 가긴 왜 가. 죽이니까 피난을 가지. 그 시절엔 붙들리면 죽는 거에요. 나는 어려서 괜찮을 수도 있었겠지만, 인민군은 여자도 17~18세 되면 다 탄광으로 보냈어요. 남자는 말도 못하지. 안 가면 다 찔려 죽어요."

▷민간인이 죽는 걸 많이 목격하셨나요?

"끔찍한 장면 정말 많이 봤죠. 민간인 죽이는 건 좌파나 우파나 마찬가지에요. 좌파가 점령할 때엔 우파가 모조리 죽는 거고, 우파가 점령할 때엔 좌파가 모조리 죽는 거야. 어느 쪽하고 결탁했다고 나중에 몰아가지고는 싹 죽여요. 피난 전에 미군이랑 같이 지냈으니까 동네 사람이 여차 잘못 말하면 죽겠다 했어요. 우리 형부는 배에 무거운 돌 묶인 채로 우물에 빠져있었어요. 형부랑 같이 줄줄이 묶인 시체만 우물에 80구였지…. 그때는 동네 사람이 더 무섭다고들 했어요."

▷왜 군인이 되셨나요?

"그냥 민간인으로 남을 수도 있었죠…. 싸우고 싶지 않기도 했어요. 그런데 인민군이 우리나라를 망치게 만들었으니까, 우선 같이 싸워야 한다고 생각했어요."

▷피난을 간 곰념섬은 안전했나요?

"안전하기는. 매일 매일이 전쟁터였어요. 곰념섬이 은율군하고 가까워서 썰물 때에는 걸어서도 오갈 수 있어요. 우리가 여기 있는 걸 아니까 인민군이 가끔씩 밤에 쳐들어왔어요. 박격포는 정말 매일 밤마다 맞았고…. 한 집에서 피난민 30~40명씩 웅크려 자다가 포탄 맞고 모조리 죽기도 했어…."

▷총도 없었다고 들었습니다.

"부대 지휘자만 권총을 한 자루씩 갖고 있었어요. 나머지는 다 막대기 들고, 돌 들고 싸운 거에요. 인민군이 넘어오면 우리는 길가에 매복하고 대기해요. 어떤 때는 길바닥에서 죽은 척도 했죠. 인민군이 가까이 오면 호루라기 신호에 따라 우르르 나와서 머리를 때리는 식이었어요. 가끔은 우리가 직접 육지로 나가서 습격하기도 했어요. 우리도 나름 군대라서 지휘 체계가 엄격했습니다."

박씨는 곰념섬에서 치른 전투를 설명하다 가쁘게 숨을 내쉬었다. 곰념섬에서 전사한 친오빠를 설명할 때는 끝내 눈물을 흘렸다. 피난길에 뿔뿔이 흩어진 다섯 남매 가운데 유일하게 곰념섬에서 재회한 가족이었다.

▷상대방은 총이 있으니 피해가 컸겠습니다.

"한두 명 죽은 게 아니라니까…. 시체가 섬 전체를 깔았어요…. 우리 첫째 오빠도 곰념섬에서 죽었어…. 어느날 공격을 받고서 갯벌에 시체가 너른한데, 오빠 옷을 입은 사람이 엎드려있는 거에요. 뒤집어 보니까 오빠였어요. 총을 맞았더라고…. 시체를 묻을 시간이 없어서 얼굴만 뻘로 덮어놓고 도망쳤어요…."

▷그래도 살아남으셔서 다행입니다.

“한번은 인민군한테 붙잡혀서 죽을 뻔한 적이 있었지. 황해도 송화군에 쳐들어갔는데, 작전 끝나고 재빨리 도망쳐야 하는데 제때 못 돌아가서 붙잡혔어.”

▷붙잡혀서 어떻게 됐나요?

“그때 내가 어리니까 인민군이 붙잡아놓고는 인민군가를 부르라고 시켰어요. 내가 학교서 공부를 제일로 잘해가지고는 소년단 위원장 했었잖아. 지휘 역할도 했으니깐 인민군가를 끝내주게 잘 불렀지. 그러니까 인민군이 집으로 보내주겠대요. 그때 죽을 고비 면하고 다들 잠들었을 때 몰래 나와가지고는 곰념섬에 수신호를 보내서 배타고 도망쳤어요.”

▷수신호는 어떻게 보내셨나요?

“우리도 군대잖아. 다 그런 게 있어. 그때가 1·4후퇴 즈음인데, 추우니까 버선에 솜이 있잖아요. 우리는 항상 성냥을 들고 다녔어. 버선에 솜 꺼내서 불을 붙인 다음에 크게 원을 세 바퀴 돌리면 곰념섬에서 보고 있던 사람이 구출하러 와. 그게 우리 부대의 SOS 암호였어.”

▷곰념섬엔 언제까지 있으셨나요?

"그렇게 곰념섬에서 1년 반 정도 버티다가 1952년 여름에 초도라는 섬으로 다같이 떠났습니다. 초도는 곰념섬에서 작은 배로는 한참 가야 있는 황해도 섬인데, 미군이 주둔하고 있었어요."

▷초도는 비교적 안전했겠습니다.

"미군이 있으니까 인민군이 쳐들어오지는 않았어요. 무엇보다 굶주림에서 조금 벗어났죠. 곰념섬에선 소나무 껍질 뜯어가면서 1주일에 세끼나 먹을까 말까 했는데, 초도에선 그래도 미군들이 먹다 남긴 음식으로 꿀꿀이죽을 해먹었으니까."

박씨는 1953년 7월께 휴전을 앞두고 미군 배를 타고 초도에서 백령도로 이주했다. 수천명의 황해도 피난민이 백령도에 내리는 바람에 맨땅에서 9일을 보냈다고 한다. 그리고는 전북 군산으로 넘어가 휴전을 맞았다. 그는 언제 전역했냐는 물음에 "계급도 없는 유격군이 전역 절차가 있었겠느냐"고 답했다. 박씨는 "6·25전쟁은 순수한 민간인들까지 온몸 바쳐 치른 전쟁"이라고 말했다.

[한국전쟁 70주년 기획 인터뷰-참전자의 기억①]

"가슴 속 실탄 박힌 채 70년…학도병 참전 후회 없다"

정의진 기자 justjin@hankyung.com

관련뉴스