여당이 집값을 잡기 위해 양도세율을 최대 80%로 높이는 법안을 발의하자 부동산업계에서는 ‘매물 잠김’ 현상이 더 심해질 것이라는 우려가 나온다. 지금의 양도세 부담만으로도 다주택자 등은 매매 대신 증여를 선택하고 있기 때문이다.

7일 한국감정원에 따르면 지난 5월 전국 아파트 증여는 6547건을 기록했다. 2006년 통계 작성 이래 작년 7월(6605건)을 빼곤 가장 많았다.

7일 한국감정원에 따르면 지난 5월 전국 아파트 증여는 6547건을 기록했다. 2006년 통계 작성 이래 작년 7월(6605건)을 빼곤 가장 많았다. 서울의 5월 아파트 증여 건수는 1566건으로, 2006년부터 지난해까지 월평균 증여 건수(552건)의 세 배 수준이다. 지난달 말까지이던 다주택자 양도세 중과 유예기간에 주택을 팔기보다 증여를 선택했다는 분석이 가능하다.

양도세 회피용 증여는 강남·서초·송파구 등 강남3구에서 특히 두드러졌다. 강남3구의 5월 증여 건수는 516건으로 전달 대비 50% 넘게 늘었다. 양도세를 중과하지 않은 기간에도 팔지 않은 것은 한 번 매도하면 다시 사기 힘들어서다. 서울에서 15억원 초과 주택은 담보대출이 아예 되지 않는다. 또 취득세 등 거래비용도 상당하다. 자력으로 집을 사기 힘든 자식들에게 증여하는 이유다. 한국감정원에 따르면 아직 통계가 집계되지 않은 지난달 역시 적지 않은 증여가 이뤄졌을 것으로 추정된다.

서울지역 연도별 증여 건수는 2018년 1만5397건으로 전년(7408건) 대비 두 배 이상으로 늘었다. 당시에도 다주택자 양도세를 강화한 2017년 8·2 부동산대책의 영향이 컸다. 즉 정부가 양도세 부담을 높일 때마다 매물이 줄고 증여가 늘어나면서 물량 부족으로 집값 상승을 부추기는 부작용이 이어졌다. 그런데도 보유세와 더불어 취득세, 양도세 등 거래세까지 함께 높이는 방향으로 추가 대책이 짜여지고 있다. 함영진 직방 빅데이터랩장은 “지금 상황에서 양도세를 더 강화하면 보유세를 아무리 높여도 버티거나 증여할 수밖에 없다”고 말했다.

당정은 조만간 발표할 첫 번째 부동산 대책으로 세부담 강화 방안을 내놓을 계획이다. 다주택자는 물론이고 1주택자도 거주 기간 등을 따져 세부담을 늘리는 안 등이 검토되고 있다. 특히 ‘부동산 재산세 종합부동산세 등 보유세는 늘리고 취득세, 양도세 등 거래세는 줄인다’는 정책 기조를 바꿔 보유세와 거래세 모두 높인다는 계획인 것으로 전해졌다.

당정은 조만간 발표할 첫 번째 부동산 대책으로 세부담 강화 방안을 내놓을 계획이다. 다주택자는 물론이고 1주택자도 거주 기간 등을 따져 세부담을 늘리는 안 등이 검토되고 있다. 특히 ‘부동산 재산세 종합부동산세 등 보유세는 늘리고 취득세, 양도세 등 거래세는 줄인다’는 정책 기조를 바꿔 보유세와 거래세 모두 높인다는 계획인 것으로 전해졌다.강병원 더불어민주당 의원은 7일 부동산 단기 매매에 대해 높은 양도세를 부과하는 내용을 담은 소득세법 일부 개정안을 대표 발의했다. 주택 보유 기간이 1년 미만이면 80%의 양도세율을 적용하겠다는 것이다. 1년 이상 2년 미만 보유했을 경우엔 70%의 세율을 적용한다.

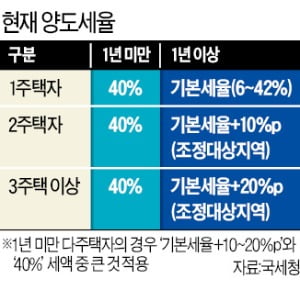

정부는 작년 ‘12·16 대책’을 통해 이미 보유 기간이 짧은 경우의 양도세를 강화했다. 보유기간이 2년 미만인 주택을 팔 경우 1년 미만은 40%에서 50%로 양도세율을 높이고, 1년 이상 2년 미만은 세율 40%를 일괄 적용한다고 발표했다.

여기에 다주택자의 취득세율(현행 4%)을 대폭 올리는 방안도 거론되고 있다. 다주택자 취득세율이 15%인 영국 등의 사례를 벤치마킹하겠다는 것이다.

부동산업계에서는 양도세 등 거래세 부담을 이렇게 높이는 것은 다주택자들이 집을 팔고 싶어도 팔지 못하게 하는 것이라는 지적이 나온다. 심교언 건국대 부동산학과 교수는 “집값이 오를 것이라는 믿음이 여전한 데다가 팔면 그동안의 차익을 다 토해내야 하는 상황이라면 모두 버티기에 들어갈 것”이라고 말했다.

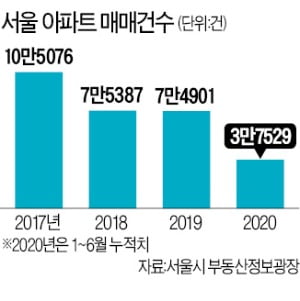

다주택자는 지금 양도세율로도 매매 대신 증여를 선택하고 있다. 지난해 서울 아파트 매매 건수(서울시 부동산정보광장 기준)는 7만4901건으로, 부동산 규제가 본격적으로 시행되기 전인 2017년(10만5076건)보다 28.7% 줄었다. 상반기 누적 건수는 3만7529건이다. 이 추세라면 올해 거래량도 작년 수준에 머물 가능성이 높다.

다주택자는 지금 양도세율로도 매매 대신 증여를 선택하고 있다. 지난해 서울 아파트 매매 건수(서울시 부동산정보광장 기준)는 7만4901건으로, 부동산 규제가 본격적으로 시행되기 전인 2017년(10만5076건)보다 28.7% 줄었다. 상반기 누적 건수는 3만7529건이다. 이 추세라면 올해 거래량도 작년 수준에 머물 가능성이 높다.반대로 증여는 늘었다. 한국감정원에 따르면 작년 서울 아파트 증여 건수는 1만2514건을 기록했다. 이전 정부 시절 연간 4000~5000건에 불과했던 증여 건수는 2018년부터 1만 건을 넘어섰다. 2017년 ‘8·2 부동산 대책’ 후속 조치로 2018년 4월부터 양도세 중과가 시작된 영향이 컸다. 당시 정부는 조정대상지역 내 다주택자의 경우 2주택자에 10%포인트, 3주택자에 20%포인트의 양도세율을 추가 부과하기로 했다. 주택 수와 상관없이 6~42% 부과되던 양도세율을 최대 62%까지 늘린 것이다. 대책 발표 전인 2017년 상반기 매월 400~500여 건이었던 증여 건수는 같은 해 말 월 1000여 건으로 급증했다.

양도세 중과 직전 달인 2018년 3월에는 2187건을 기록하기도 했다. 결국 2017년 7408건이었던 서울 아파트 증여 건수는 이듬해인 2018년 1만5397건으로 두 배 이상으로 급증했다. 2006년 통계 집계 이래 연간 기준으로 최대치였다.

우상호 신한은행 부동산투자자문팀장은 “주택을 팔면 시세 차익의 최대 60%를 내는 것에 대한 반감이 컸다”며 “양도세를 내는 대신 증여를 선택한 다주택자가 급증한 이유”라고 설명했다.

심은지/최진석/임도원/장현주 기자 summit@hankyung.com

관련뉴스