희뿌연 밤하늘에 실눈 같은 초승달이 떴다. 달빛 아래에서 보는 나무는 검은색이다. 나뭇가지도 잎도 모두 검다. 하지만 크고 작은 나뭇가지와 나뭇잎의 형태는 살아있다. 어두운 밤이라고 빛이 아주 없는 것은 아니어서다. 한국예술종합학교 출신의 화가 한진(41)의 회화 작품 '밤의 소절'이다. 한진은 이렇게 빛이 사라지는 대상에 공감하며 마음을 둔다.

한진을 비롯해 서울대 조소과 출신의 권현빈(29), 홍익대 조소과와 뉴욕 스쿨 오브 비주얼 아트 순수미술과를 나온 오종(39)이 한 공간에서 만났다. 서울 남산 자락의 이태원동 갤러리 P21에서 열리고 있는 3인전 '서러운 빛'에서다.

장르는 회화(한진), 설치(오종), 조각(권현빈)으로 다르지만 이들은 나타남과 동시에 사라지고 마는 무형의 존재를 포착했다는 점에서 공감대를 형성한다. 전시 제목처럼, 어둡거나 순간적인 빛은 그래서 서럽다. 존재하지만 보이지 않은 서러운 존재들이 잠시나마 머물 수 있는 자리를 만드는 게 이들의 작업이다.

한진은 소멸하는 것들을 붙잡으려 애쓰는 작가다. 그는 붓 대신 이쑤시개, 나뭇가지, 손가락을 이용해 작품을 완성한다. 바닥에 떨어진 나뭇가지를 주워 겹겹의 공기를 화면에 쌓아올린 '바람의 노래#1', 연필심을 칼로 갈아낸 가루를 손가락에 묻혀 판화지에 그린 '밤의 소절', 이쑤시개에 유화물감을 묻혀 얹듯 찌르듯 밤의 빛을 담아낸 '스민 밤 #1', 빗줄기와 눈물로 흩어지고 뿌옇게 흐려진 창밖 풍경을 화폭에 옮긴 '흩 #1'이 그렇다. 시간과 감정이 쌓이고 중첩돼 독특한 미감을 선사한다.

권현빈은 대리석의 일종인 크림색 로마석(트래버틴)과 화강암에 새긴 단순한 선의 조형으로

이미 과거가 돼버린 순간들과 존재를 새겨낸다. 아무렇게나 깨뜨린, 혹은 깨진 듯한 돌 위에 잠시 머물다 지나가는 빛과 구름의 그림자를 바라보거나 그 돌이 깨져 나오기 전의 원형을 상상하며 만든 '앞으로 밝게 두드리는' '모두-하나 그리고 빛' 등의 작품을 선보이고 있다.

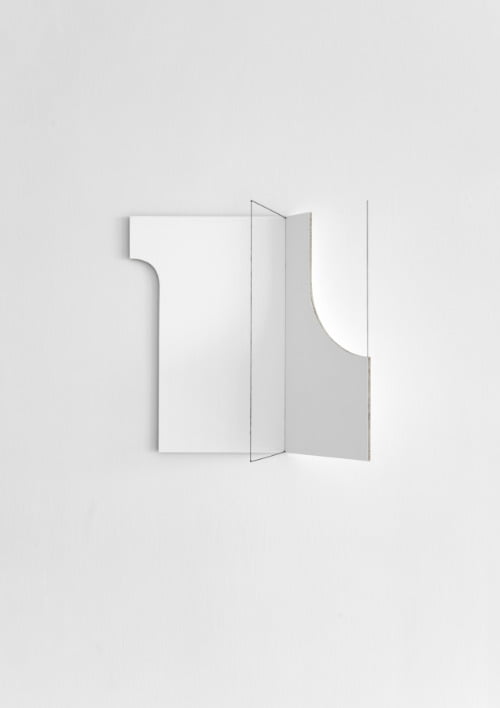

오종의 설치작품은 있는 듯 없는 듯하다. 가느다란 실, 미세한 광택의 안료, 가벼운 체인 등 최소한의 섬세한 제스처로 공간을 채우고 있어서다. 그는 이렇게 희미한 존재들을 비로소 나타나게 하고, 전시장 내부의 구조, 그림자나 모서리 등을 축으로 삼아 서로를 잇는 가상의 선을 형성한다. 넓지 않은 공간이지만 회화, 조각, 설치작품이 묘하게 조화를 이루는 전시다.

서화동 선임기자 fireboy@hankyung.com

관련뉴스