미술사적 의미를 지닌 색의 스펙트럼을 처음 밝혀낸 사람은 미술가가 아니라 과학자였다. 영국 물리학자 아이작 뉴턴(1642~1727)은 1704년 백색광을 분해해 눈으로 볼 수 있는 색의 범위인 무지개 스펙트럼을 발견했다. 우리에게 익숙한 ‘빨-주-노-초-파-남-보’다.

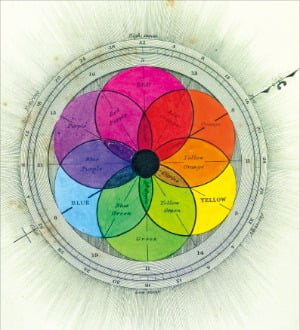

미술사적 의미를 지닌 색의 스펙트럼을 처음 밝혀낸 사람은 미술가가 아니라 과학자였다. 영국 물리학자 아이작 뉴턴(1642~1727)은 1704년 백색광을 분해해 눈으로 볼 수 있는 색의 범위인 무지개 스펙트럼을 발견했다. 우리에게 익숙한 ‘빨-주-노-초-파-남-보’다.미술사학자인 알렉산드라 로스테는 저서 《색의 역사》에서 18세기 뉴턴부터 ‘올해의 색’을 정하는 21세기 팬톤까지 색채 연구에 앞장섰던 여러 화학자와 미술가, 사상가들의 업적을 통해 색의 역사를 조명한다. 이들이 고안한 다양한 색상환(색상에 따라 계통적으로 색을 둥글게 배열한 것)의 변천사를 설명하며 당대 사회상과 미술사는 물론 미의식과 관념까지 살펴본다.

로스테에 따르면 뉴턴의 무지개 스펙트럼은 색채 혁명을 알리는 신호탄이 됐다. 그 전까지만 해도 서양 미술계에서 회화 속 기법이나 그림 자체에 비에 색채 자체에 대한 관점은 낮은 위치에 있었다. 색을 논하는 것은 대중적으로도 천박하다는 인식이 강했다. 뉴턴의 ‘색채 혁명’ 이후 천박한 것으로 취급받던 색의 위상은 달라졌다. 뉴턴에 의해 발견된 색의 범위를 기준으로 새로운 안료 발명이 계속됐다. 일곱 가지 색에서 시작한 색의 역사는 현대에 와서 수천 가지로 확장된 색 중에 ‘올해의 색’을 지정하기에 충분한 ‘색의 과잉’ 시대를 맞았다.

색이 천대받았던 시대에도 사람들은 색이 인간 삶에 미치는 영향력을 깊게 인식했다. 19세기 초반 독일 사상가 괴테가 색상환의 일종인 ‘기질을 나타내는 장미’를 만들어 색과 사람의 성향을 연결하고 색에 특정 직업군을 지정한 것이 대표적인 예다.

영국 디자이너 로버트 프랜시스 윌슨이 고안한 ‘컬러차트’는 색의 분류가 불러오는 긍정적 효과를 보여준다. 저자는 “윌슨이 개발한 열두 장의 컬러 도판 중 여섯 장은 2차 세계대전 이후 혼란 속에서 일터의 색을 밝은 톤으로 바꿈으로써 근로자들이 심리적 안정과 안전을 추구하도록 했다”며 “결과적으로 노동 환경을 개선하고 질병을 퇴치하는 데 효과적이었다”고 강조한다.

영국 디자이너 로버트 프랜시스 윌슨이 고안한 ‘컬러차트’는 색의 분류가 불러오는 긍정적 효과를 보여준다. 저자는 “윌슨이 개발한 열두 장의 컬러 도판 중 여섯 장은 2차 세계대전 이후 혼란 속에서 일터의 색을 밝은 톤으로 바꿈으로써 근로자들이 심리적 안정과 안전을 추구하도록 했다”며 “결과적으로 노동 환경을 개선하고 질병을 퇴치하는 데 효과적이었다”고 강조한다.그는 “색이 19세기 후반 인상주의라는 새로운 흐름을 낳기도 했다”고 주장한다. 클로드 모네, 오귀스트 르누아르, 폴 세잔 등 인상파 화가들의 탄생은 다름 아닌 ‘튜브 물감’ 발명 덕분이었다는 설명이다. 인상주의의 핵심은 사실적 묘사가 아니라 하루 중 특정 순간에 대한 화가의 인상을 눈에 아른거리듯 담아내는 것이다. 이 때문에 화가들은 야외에서의 어느 순간을 포착하기 위해 밖으로 나가야 했지만 물감을 돼지 방광으로 만든 작은 봉지에 옮겨 지니고 다녀야 하는 번거로움 때문에 화실에서 보는 풍경만 그릴 수밖에 없었다. 휴대하기 편리한 튜브물감이 발명되자 화가들은 야외에 나가 순간적인 빛의 효과에 따라 달라지는 사물을 빠르게 화폭에 담아낼 수 있었다.

이 책에는 다양한 180여 개의 도판이 실려 있다. 현대의 다채로운 세계에서 살아갈 수 있도록 노력했던 이들의 색에 대한 열정을 확인할 수 있다. 저자는 “색의 역사를 파헤치는 일은 당대 사람들이 세상을 시각화하고자 했던 노력을 살펴보는 것과 같다”고 말한다. 그는 “근대 이후 대다수 미술가는 우리 눈에 보이는 색의 스펙트럼을 그 시대의 보편적 미의식을 반영하는 거울이라고 믿었다”며 “색이 지닌 뛰어난 추상성은 과학적, 예술적, 철학적 아이디어를 연결하는 무한한 보편성을 부여하기 때문”이라고 설명했다.

은정진 기자 silver@hankyung.com

관련뉴스