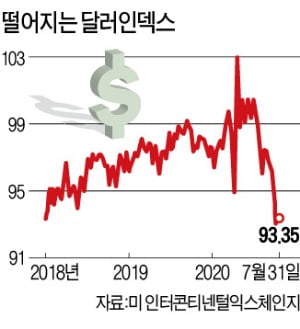

2일 미국 인터콘티넨털익스체인지(ICE)에 따르면 달러인덱스는 지난달 31일 93.35를 기록했다. 지난 3월 중순(102.99) 이후 9.5% 급락했다. 2018년 5월 15일(93.22) 이후 최저치다. 지난 3월 100을 웃돌던 달러인덱스는 6월 예년 수준을 회복했다가 지난달 들어 다시 가파르게 떨어지고 있다. 로이터통신에 따르면 지난주 달러화의 쇼트(매도) 포지션 규모는 전주(188억1000만달러)보다 29% 증가한 242억7000만달러로 치솟았다. 주간 기준으로 2011년 8월 이후 최대 규모다.

2일 미국 인터콘티넨털익스체인지(ICE)에 따르면 달러인덱스는 지난달 31일 93.35를 기록했다. 지난 3월 중순(102.99) 이후 9.5% 급락했다. 2018년 5월 15일(93.22) 이후 최저치다. 지난 3월 100을 웃돌던 달러인덱스는 6월 예년 수준을 회복했다가 지난달 들어 다시 가파르게 떨어지고 있다. 로이터통신에 따르면 지난주 달러화의 쇼트(매도) 포지션 규모는 전주(188억1000만달러)보다 29% 증가한 242억7000만달러로 치솟았다. 주간 기준으로 2011년 8월 이후 최대 규모다.에스와르 프라사드 미 코넬대 무역정책학과 교수는 “그동안 투자자들은 시장의 불확실성이 커질 때마다 안전자산인 달러로 몰렸다”며 “코로나19 확산 초기인 3월에도 비슷한 움직임을 보였지만 시간이 지날수록 달러 가치는 뚝뚝 떨어지고 있다”고 말했다.

유로화 가치가 높아지면서 달러인덱스가 타격을 받았다는 분석이 나온다. 유로·달러 환율은 지난달 31일 유로당 1.178달러로 마감했다. 올해 초(1.121달러)보다 5%가량 올랐다. 달러인덱스에서 유로화가 차지하는 비중은 57.6%에 달한다. 유로화 가치가 오르면 달러지수는 하락할 수밖에 없는 구조다.

유로화 가치가 급등한 것은 유럽 경기 회복에 대한 기대가 반영된 결과라고 파이낸셜타임스(FT)가 분석했다. EU는 지난달 7500억유로 규모의 코로나19 경제회복기금을 마련하기로 합의했다. EU가 ‘재정 통합’에 한발짝 다가가면서 유럽 지역 경기 회복의 발판이 될 수 있다는 관측이 나온다.

여기에 인종차별 항의 시위, 중국 정부와의 분쟁 등 나라 안팎의 정치적 갈등이 심화하면서 불확실성까지 커지고 있다는 지적이 나온다. 또 미 중앙은행(Fed)이 제로금리의 통화 완화 기조를 유지하고 있는 데다 행정부의 추가 경기부양책이 나올 것으로 전망되면서 투자자들은 달러 가치 하락에 무게를 두고 있다.

피치는 지난달 31일 미국의 국가신용등급을 평가하면서 최고등급인 ‘AAA’는 유지했지만, 전망을 기존 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 하향 조정했다. 경기부양을 위해 재정지출을 크게 늘려 재정이 악화하고 있는데도 신뢰할 만한 재정 강화 계획이 보이지 않는다고 지적했다. 미국은 코로나19 사태 이후 3조 달러 이상의 경기부양책을 마련해 돈을 풀고 있다. 피치는 미국의 일반 정부부채가 내년까지 국내총생산(GDP)의 130%를 넘어설 것으로 관측했다. 올해 미국의 재정적자는 GDP의 20%로 내다봤다.

세스 연구원은 “다만 유로화가 갑작스럽게 달러를 대체하는 일은 없을 것”이라고 강조했다. 국제결제은행(BIS)에 따르면 매일 전 세계에서 6조6000억달러 규모의 거래가 이뤄지고 있는데 이 중 88%가 달러로 결제되고 있다.

박상용 기자 yourpencil@hankyung.com

관련뉴스