동물시험(전임상)과 건강한 사람을 대상으로 시행하는 임상 1상 시험은 약효와 안전성을 처음 검증하는 신약 개발에서 가장 험난한 과정이다. 임상 1상이 성공할 확률은 30%에 불과해 업계에선 ‘죽음의 계곡’이라고 부른다. 전임상과 임상시험은 막대한 자금이 투입돼 실패하면 후유증이 크다. 이 때문에 업계에서는 연구를 위한 연구보다 상용화로 연결될 수 있는 과제에 정부의 연구개발(R&D) 지원이 집중돼야 한다는 목소리를 내고 있다.

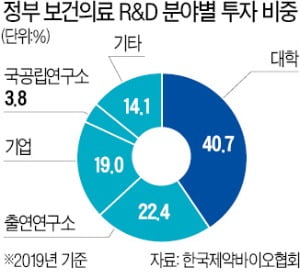

동물시험(전임상)과 건강한 사람을 대상으로 시행하는 임상 1상 시험은 약효와 안전성을 처음 검증하는 신약 개발에서 가장 험난한 과정이다. 임상 1상이 성공할 확률은 30%에 불과해 업계에선 ‘죽음의 계곡’이라고 부른다. 전임상과 임상시험은 막대한 자금이 투입돼 실패하면 후유증이 크다. 이 때문에 업계에서는 연구를 위한 연구보다 상용화로 연결될 수 있는 과제에 정부의 연구개발(R&D) 지원이 집중돼야 한다는 목소리를 내고 있다. 6일 한국제약바이오협회에 따르면 지난해 정부의 보건의료 분야 R&D 예산이 지원된 곳은 대학이 40.7%의 비중으로 가장 높았다. 정부출연연구소는 22.4%였다. 기업 지원 비중은 19%에 그쳤다. 정부의 R&D 지원이 기초 단계 연구에 집중되고 있어서다. 이 때문에 신약 개발의 속도가 빨라질 수 있도록 정부의 R&D 지원 정책 방향이 바뀌어야 한다는 지적이 나온다. 우정훈 BW바이오메드 대표는 “수익성이 높지 않거나 위험부담이 큰 신기술과 질병 신약 개발은 정부가 전략적·선제적으로 지원해야 한다”며 “중소·중견기업들이 꾸준히 R&D를 할 수 있도록 지속적인 지원이 필요하다”고 했다.

6일 한국제약바이오협회에 따르면 지난해 정부의 보건의료 분야 R&D 예산이 지원된 곳은 대학이 40.7%의 비중으로 가장 높았다. 정부출연연구소는 22.4%였다. 기업 지원 비중은 19%에 그쳤다. 정부의 R&D 지원이 기초 단계 연구에 집중되고 있어서다. 이 때문에 신약 개발의 속도가 빨라질 수 있도록 정부의 R&D 지원 정책 방향이 바뀌어야 한다는 지적이 나온다. 우정훈 BW바이오메드 대표는 “수익성이 높지 않거나 위험부담이 큰 신기술과 질병 신약 개발은 정부가 전략적·선제적으로 지원해야 한다”며 “중소·중견기업들이 꾸준히 R&D를 할 수 있도록 지속적인 지원이 필요하다”고 했다.제약바이오산업 육성을 위한 컨트롤타워가 없는 것도 문제다. 보건복지부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 등 여러 부처로 업무가 흩어져 있다 보니 체계적이지 못한 데다 일관성마저 떨어진다는 비판을 받는다. 부처 간 정책 엇박자도 심각하다. 이 때문에 산업연구원은 지난해 내놓은 ‘한국 산업발전 비전 2030’에서 “정부 지원 R&D 효율화를 위해 부처 칸막이를 없애고 효율성 제고를 위한 시스템 혁신이 필요하다”고 지적했다.

실거래가를 약가 산정에 반영하는 것도 불합리한 규제로 꼽힌다. 정부는 실거래가를 조사해 평균 가격 수준에서 약가를 정하고 있다. 한 알에 보험 약가를 1000원으로 쳐주는 의약품이 도매시장 등에서 평균 900원에 거래되면 보험 약가 상한선을 900원으로 낮추는 식이다. 시장 경쟁을 원천적으로 차단하는 규제라는 지적이 나오는 이유다. 업계에서는 정부가 2년마다 시행하는 실거래가 조사를 통한 약가 조정 때마다 1000억원 이상의 매출이 줄어드는 것으로 파악하고 있다.

제약바이오협회는 최근 보건복지부에 약가 인하를 유예해달라는 건의문을 냈다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 인한 제약사들의 실적이 크게 나빠지고 있어서다. 협회 관계자는 “신약 R&D에 나서고 있는 기업들의 의지가 꺾이지 않도록 정책적 배려와 지원이 필요하다”고 말했다.

박상익 기자 dirn@hankyung.com

관련뉴스