역대 대통령 지지율의 공통점은 취임 초 고공행진 하다가 갈수록 하락해 임기말 곤두박질 치는 것이다. 대통령 지지율 조사가 체계적으로 시작된 노태우 전 대통령부터 시작해 예외가 없다.

한국갤럽의 역대 대통령 직무 수행 평가 자료에 따르면 노 전 대통령은 임기 첫해인 1988년 2분기에 57%의 지지율을 나타냈다. 그러나 임기 마지막해인 5년 차 2분기엔 12%로 내려앉았다. 1991년 터진 수서 비리 여파가 컸다. 김영삼 전 대통령은 1년 차 2·3분기 83%의 지지율을 기록했다가 5년 차 4분기엔 6%로 뚝 떨어졌다. 집권 4년차에 터진 한보게이트로 대통령의 힘이 급속하게 빠지면서 권력의 추는 여당 대선 주자인 이회창 전 총리에게 기울기 시작했다.

김대중 전 대통령은 1년 차 1분기에 지지율 71%를 나타냈다가 임기 마지막해 4분기에 24%로 떨어졌다. 정현준·진승현·이용호 게이트와 3남 홍걸 씨의 금품 수수 의혹 등이 잇따라 터졌기 때문이다. 임기 마지막 해엔 중요한 국정 과제를 이한동 당시 총리에게 맡기기도 했다. 노무현 전 대통령은 1년 차 1분기 60%를 기록했다. 그러나 오일 게이트, 김재록 게이트, 행담도 의혹 등이 잇달아 터지면서 레임덕에 빠졌다.

이명박 전 대통령은 1년 차 1분기 52%를 나타냈지만 임기 말엔 23%로 내려갔다. 박근혜 전 대통령은 1년 차 3분기 60%로 정점을 찍었다가 최순실 파문 여파로 12%까지 추락했다.

지지율이 중요한 것은 국정 동력과 직결되기 때문이다. 전직 청와대 참모들에 따르면 대통령 지지율이 50%를 넘어야 국정 운영에 힘을 받는다. 이명박 정부 시절 청와대 정무수석을 지낸 A씨는 “대통령 지지율이 높을 땐 대통령을 지지하지 않는 공직자들도 따라올 수 밖에 없다”고 했다. 이어 “40%대에서도 국정을 운영하는 데 큰 무리는 없다”고 말했다. 그러나 30%대로 떨어지면 상황은 달라진다. A씨는 “공직자들이 눈치를 보면서 제대로 움직이지 않더라”며 “20%대가 되면 국정 자체가 마비될 지경이 된다”고 했다. 이쯤되면 여당에서 반기를 든다. 차기 선거가 중요하다 보니 여당 지도부부터 대통령과 선 긋기에 나서면서 당·청 간 갈등은 심화된다. 그 결과 노태우 전 대통령부터 박근혜 전 대통령까지 6명의 대통령 가운데 이명박 전 대통령만 제외하고 5명이 임기말 탈당하는 사태가 빚어졌다.

지지율이 중요한 것은 국정 동력과 직결되기 때문이다. 전직 청와대 참모들에 따르면 대통령 지지율이 50%를 넘어야 국정 운영에 힘을 받는다. 이명박 정부 시절 청와대 정무수석을 지낸 A씨는 “대통령 지지율이 높을 땐 대통령을 지지하지 않는 공직자들도 따라올 수 밖에 없다”고 했다. 이어 “40%대에서도 국정을 운영하는 데 큰 무리는 없다”고 말했다. 그러나 30%대로 떨어지면 상황은 달라진다. A씨는 “공직자들이 눈치를 보면서 제대로 움직이지 않더라”며 “20%대가 되면 국정 자체가 마비될 지경이 된다”고 했다. 이쯤되면 여당에서 반기를 든다. 차기 선거가 중요하다 보니 여당 지도부부터 대통령과 선 긋기에 나서면서 당·청 간 갈등은 심화된다. 그 결과 노태우 전 대통령부터 박근혜 전 대통령까지 6명의 대통령 가운데 이명박 전 대통령만 제외하고 5명이 임기말 탈당하는 사태가 빚어졌다. 왜 대통령 지지율이 임기 초 고공행진 하다가 임기말 곤두박질 치는 일이 반복될까. 이런 현상은 미국을 비롯해 대통령제를 채택하고 있는 국가에서 흔히 일어나는 현상이다. 그러다보니 ‘대통령 지지율 필연적 하락 법칙(the law of inevitable decline)’이라는 정치학 용어도 있다. 기자가 한경비즈니스 1220호(2019년 4월 15일 발간)에서 지적한 바 있듯, 대통령들은 임기 초반 국민들의 요구 사항을 다 들어줄 것처럼 기대를 갖게한다. 후보 시절 공약을 보면 이념 보다는 국민들이 먹고 사는 문제를 해결하는데 초점이 맞춰져 있다. 아직 정책 능력이 검증되지 않은 상태에서 반대 후보를 찍은 국민들도 대통령의 장미빛 청사진에 기대를 가지면서 지지율은 고공행진을 기록한다. 이른바 ‘기대 이론(expectation theory)’이다.

그러나 시간이 지날수록 장미빛 청사진이 모두 실현되기 힘들다는 사실이 드러난다. 공약들이 국민들의 기대를 모두 충족시키기는 애초부터 불가능하다. 정책 실행 면에서 허점이 들어나고 집권 세력 내에서 불미스런 언행이나 비리 등이 겹치면서 국민들의 실망감이 쌓여 지지율이 곤두박질 친 게 역대 정부의 공통적 현상이다.

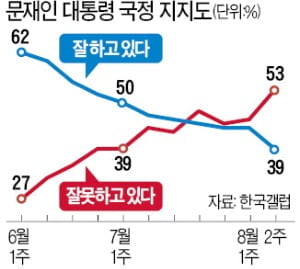

최근 문재인 대통령 지지율 하락을 두고 레임덕 논란이 일고 있다. 한국갤럽이 8월 11~13일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 한 조사(95% 신뢰 수준에 표본오차 ±3.1% 포인트. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)에 따르면 문 대통령 직무 수행 긍정 평가는 39%로 나타났다. 2017년 취임 직후인 6월 첫째 주 84%에서 절반 이하로 떨어진 것이다.

문 대통령 집권 4년차 1분기 지지율은 역대 다른 대통령에 비해 높은 편이다. 문제는 임기 후반에 지지율이 떨어지기 시작하면 회복하기 쉽지 않다는 점이다. 임기 초반과 중반에 지지율이 떨어지더라도 권력의 힘이 살아있어 반전 카드가 먹힐 수 있다. 이명박 전 대통령은 임기 초반에 터진 쇠고기 파문으로 집권 1년차 2분기에 지지율이 21%대 초반(한국갤럽 조사)으로 내려갔다가 3년 차 2분기에 49%로 회복했다. 문 대통령도 조국 파문 등 여파로 지난해 지지율이 40%대 중반까지 내려갔다가 4년차 1분기에 60%대로 회복했다.

그러나 임기말 지지율 하락은 사정이 다르다. 공직자들의 복지부동으로 국정 운영에 차질을 빚을 수 있고, 정책을 뒷받침해야 할 여당부터 대통령과 각을 세우면서 반전 계기를 찾기가 쉽지 않다. 문재인 정권과 과거 정권을 같은 선상에 놓고 비교하는 것은 무리라는 지적도 있다. 친문(친문재인)세력이 의석 5분의 3 가까이 차지하고 있는 집권 여당의 중추로 자리잡고 있기 때문이다. 하지만 민주당의 한 의원은 “지지율이 깡패”라며 “대통령 지지율이 지속적으로 하락한다면 차기 대선을 걱정해야 하는 여권 주자들은 대통령과의 관계 설정을 다시 하지 않을 수 없을 것”이라고 했다.

전문가들은 무엇보다 정책 실행 능력을 보여주는 것이 중요하다고 지적한다. 그런 점에서 미국 정치학자 일레인 카마르크의 저서 ‘대통령은 왜 실패하는가’를 주목해 볼 필요가 있다. 그는 “미국 대통령은 정책·소통·실행능력 세 가지 단계 가운데 실행능력 부족으로 실패했다”고 진단했다. 이어 “대선 캠페인을 함께하고 (대선 승리 뒤) 대통령을 옆에서 보좌하는 참모들의 커뮤니케이션 능력은 뛰어나다”며 “그들은 백악관에 들어가서도 선거 캠페인 때의 습성을 버리지 못하고 대통령조차 ‘영원한 캠페인’을 벌인다. 그러니 실행 능력은 떨어진다”고 했다.

홍영식 한경비즈니스 대기자 yshong@hankyung.com

관련뉴스