올 들어 태양광·풍력 등 재생에너지 공급 과잉으로 ‘전력 초과공급’이 일어날 뻔했던 횟수가 여덟 번에 달했던 것으로 나타났다. 전기 공급이 수요보다 많으면 전기 주파수가 정상 범위를 벗어나면서 공장 생산설비가 고장나고, 최악의 경우 대정전이 일어날 수 있다. 이는 반도체 등 첨단산업의 막대한 피해로 이어지게 된다. 발전량을 조절할 수 있는 수력·화력·원자력과 달리 전력 생산량이 햇빛의 양에만 좌우되는 태양광 비중이 크게 늘어난 탓이다.

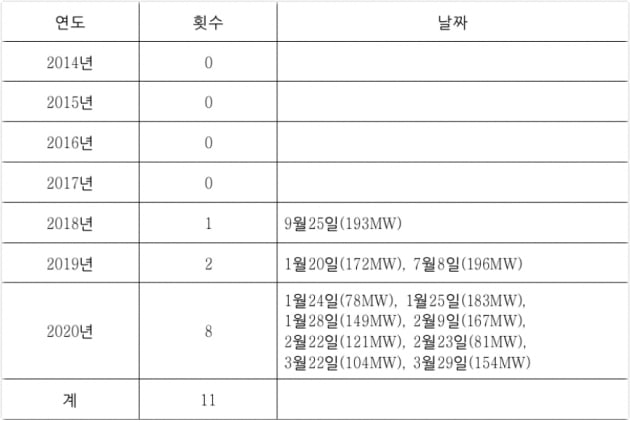

13일 윤영석 국민의힘 의원실이 한국전력거래소로부터 제출받은 자료에 따르면 초과공급 위기가 왔던 날짜는 2014~2017년 하루도 없다가 2018년 1일, 2019년 2일, 2020년 8일로 급증했다. 기준은 당장 5분 뒤까지 낮출 수 있는 전력량을 뜻하는 '5분 감발량'이 20만kW 아래로 떨어졌던 날짜다. 전력거래소 관계자는 “언제든 돌발 상황으로 전력 초과공급이 일어날 수 있었다는 뜻”이라고 설명했다.

전기는 남아도 흘려보낼 수 없고, 수요가 줄어들면 반드시 공급도 그만큼 줄여줘야 한다. 초과공급이 일어나면 전기 주파수가 표준(60±0.5 Hz)에서 벗어나면서 전력의 '품질'이 떨어지기 때문이다. 주파수가 표준을 벗어나면 공장 생산설비의 수명이 짧아지고 고장이 잦아진다. 초과공급이 더 심해지면 주파수에 좌우되는 터빈 회전이 헛돌면서 발전소가 고장나고, 전국 각지의 태양광도 설비 보호를 위해 발전을 중지하면서 정전이 일어난다. 주파수를 사람의 맥박에 비유하면 빈맥 현상으로 심장에 무리가 가고, 결국 심장이 멎게 되는 셈이다.

초과 공급 사태가 발생하면 반도체 산업이 막대한 피해를 입는다. 반도체를 생산하려면 반드시 안정적인 주파수의 전력을 공급해줘야 해서다. 반도체 공정은 원재료인 둥근 기판 형태의 실리콘 웨이퍼에 나노 단위의 회로를 새기는 작업이다. 극히 미세한 문제가 생겨도 생산중인 반도체를 전부 폐기해야 할 수도 있다. 삼성전자는 2018년 불과 30분간 정전 사태로 수백억원의 손실을 입었던 것으로 알려졌다.

전문가들도 재생에너지 비중이 늘면서 이런 위기가 갈수록 잦아질 것으로 예상하고 있다. 지난 7월 전기학회 학술대회에 참석한 신기준 전력거래소 관제5부장은 “지난 2월 공급과잉 위기 때 발전기를 정지시켜 대응하려 했지만 여의치 않았다”며 “양수발전소로 물을 퍼올려 겨우 위기를 넘겼지만 수요가 좀 더 감소했다면 끔찍한 일이 벌어졌을 것”이라고 말했다. 대형 화력발전기 등은 끄는 데만 세 시간 이상 걸리는 등 즉각 발전량을 낮출 수 없어 대응하기 쉽지 않다는 설명이다. 전영환 홍익대 전자전기학부 교수는 “재생에너지 발전 비중 증가로 전력 수급을 제어하기가 점점 어려워지고 있다”며 “발전기를 강제로 세우는 것도 엄청난 경제적 손실이 따르기 때문에 이를 대책이라 할 수는 없다”고 말했다.

일각에서는 정부가 태양광 보급 실적을 늘리는데만 치중해 안정적인 전력 수급을 가능토록 하는 제도 마련에는 소홀했다는 지적이 나온다. 윤 의원은 “정부가 태양광 보급을 무턱대고 늘리면서 전력이 필요할 땐 부족하고, 필요없을 땐 넘치는 상황이 벌어지고 있다”며 “초과공급 위기를 포착할 수 있는 지표를 마련하는 등의 제도 정비가 시급하다”고 말했다.

유승훈 제9차 전력수급기본계획 총괄분과위원회 위원장은 “재생에너지 확대 계획의 가장 큰 걸림돌 중 하나가 초과공급 문제”라며 “해외 재생에너지 선진국들처럼 정부가 초과공급 문제에 대응할 수 있는 제도적·기술적 방안을 마련해야 한다”고 말했다.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

관련뉴스