“장미꽃 봉오리를 따려면 지금. 시간은 말없이 흐르고, 오늘 활짝 핀 꽃송이도 내일 질 것이다. 이런 감정을 라틴어로 ‘카르페 디엠’이라고 한다. 현재를 즐기라는 뜻이지. 우리는 언젠가 반드시 죽는다. 여기 사진 속 60년 전 이 학교를 다닌 선배들의 얼굴이 있다. 희망찬 눈빛, 웃음 모두 여러분과 같지. 이들은 지금 어디 있을까? 소년 시절의 꿈을 한평생 마음껏 펼쳐본 사람이 이 중 몇 명이나 될까?”

‘카르페 디엠’으로 잘 알려진 영화 ‘죽은 시인의 사회’는 1950년대 미국의 보수적인 교육제도를 대표하는 웰튼 아카데미에 영어 선생 존 키팅(故 로빈 윌리엄스 분)이 부임하며 시작된다. 자율성이 억압됐던 학생들이 키팅 선생의 가르침과 시를 통해 주체적인 인간으로 성장하는 과정을 담았다. 영화감독 톰 슐만이 실제 모교에서 겪었던 경험을 바탕으로 제작했다.

영화의 배경인 웰튼 아카데미는 미국 최고의 명문 학교다. ‘아이비리그 진학률 75%’가 가장 큰 자랑이다. 이 곳의 모든 수업과 규칙은 입시 위주다. 그래서 학부모에게 인기가 많다. 영화의 시작인 웰튼의 입학식에 참석한 학부모들의 얼굴에는 자부심이 넘친다. 웰튼의 최고 모범생 닐 페리(로버트 숀 레오나드 분)와 친구들, 부모의 성화로 전학 온 토드 앤더슨(에단 호크 분)까지. 2학년이 된 16살 소년들에게 이곳은 ‘헬(hell·지옥)튼’이다. 첫날부터 수업을 빼곡히 듣고 스터디 그룹을 짜 공부를 해야 한다. 동아리와 학생회 등 과외 활동은 교장이 지정한다.

영화의 배경인 웰튼 아카데미는 미국 최고의 명문 학교다. ‘아이비리그 진학률 75%’가 가장 큰 자랑이다. 이 곳의 모든 수업과 규칙은 입시 위주다. 그래서 학부모에게 인기가 많다. 영화의 시작인 웰튼의 입학식에 참석한 학부모들의 얼굴에는 자부심이 넘친다. 웰튼의 최고 모범생 닐 페리(로버트 숀 레오나드 분)와 친구들, 부모의 성화로 전학 온 토드 앤더슨(에단 호크 분)까지. 2학년이 된 16살 소년들에게 이곳은 ‘헬(hell·지옥)튼’이다. 첫날부터 수업을 빼곡히 듣고 스터디 그룹을 짜 공부를 해야 한다. 동아리와 학생회 등 과외 활동은 교장이 지정한다.낯선 풍경은 아니다. 한국도 뒤지지 않는다. 학부모들은 아이들을 명문대에 보내기 위해 거금을 들여 사교육을 시키고 좋은 고등학교에 입학시키려 한다. 아이가 학원을 몇 개씩 가고 독하게 공부해도 명문대에 간다는 보장은 없다. 그럼에도 적지 않은 부모들이 입시 열풍에 동참하는 이유는 기대효용이론으로 설명할 수 있다. 결과가 불확실한 상황에서 사람들은 의사결정을 할 때 그 결과가 실제로 발생할 확률과 결과로 얻을 효용을 계산해 기댓값을 산출한다. 명문대에 입학할 확률이 낮아도 입학으로 얻는 효용이 크다면 기댓값도 커지므로 도전한다. 영화 속 웰튼 아카데미 학생들은 명문대에 진학할 확률도 높아 혹독하게 공부시키지 않을 이유가 없다.

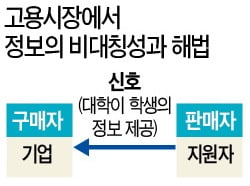

영화 속 모든 아이들의 계획에는 아이비리그가 있다. 명문대를 가야 좋은 일자리를 얻는다는 믿음이 굳건하다. 2001년 정보경제학으로 노벨 경제학상을 받은 마이클 스펜스 미국 뉴욕대 스턴경영대학원 교수는 경제학에 ‘신호’라는 개념을 도입해 이 믿음의 이유를 설명했다. 기업은 우수한 인재를 뽑으려 채용을 한다. 그러나 지원자들은 자신의 단점은 감추고 장점을 과장한다. 기업은 짧은 채용과정에서 이들의 말이 사실인지 판별할 만큼 정보가 충분하지 않다.

영화 속 모든 아이들의 계획에는 아이비리그가 있다. 명문대를 가야 좋은 일자리를 얻는다는 믿음이 굳건하다. 2001년 정보경제학으로 노벨 경제학상을 받은 마이클 스펜스 미국 뉴욕대 스턴경영대학원 교수는 경제학에 ‘신호’라는 개념을 도입해 이 믿음의 이유를 설명했다. 기업은 우수한 인재를 뽑으려 채용을 한다. 그러나 지원자들은 자신의 단점은 감추고 장점을 과장한다. 기업은 짧은 채용과정에서 이들의 말이 사실인지 판별할 만큼 정보가 충분하지 않다.스펜스는 학교가 ‘정보의 비대칭성’을 보완할 수 있다고 봤다. 대학은 시험과 면접 등 다양한 전형으로 학생을 선발해 4년간 가르치고 학점으로 평가한다. 기업은 지원자가 어느 대학에서 어떤 학점을 받았는지 보고 그의 역량을 일부 추정할 수 있다. 대학이 지원자들에 대한 정보를 제공하는 ‘스크리닝(screening)’ 역할을 하는 셈이다.

경험이 쌓이면 기업들이 신뢰하는 대학도 생긴다. 특정 대학의 졸업생들이 업무를 잘 해내면 다른 지원자는 이 대학 출신이라는 것만으로 인재라는 신호를 기업에 줄 수 있다. 그렇게 명문대가 만들어진다.

가장 큰 영향을 받은 학생 중 한 명은 닐이었다. 닐은 원하는 것을 하고 살아본 적이 없었다. 그의 아버지는 하버드에 입학해 의사가 되기 위한 활동 말고 아무것도 허용하지 않았다. 그랬던 닐이 친구들과 클럽 ‘죽은 시인의 사회’를 만들고, 꿈꾸던 연극에 도전한다. 그는 몰래 오디션을 보고 중요한 배역을 맡게 된다. 연극 전날 이를 안 아버지가 그만두라고 강요하지만 처음으로 거역한다.

닐은 연극에서 마음껏 재능을 펼친다. 관객과 단원 모두 극찬한다. 그러나 아버지는 닐을 집으로 끌고 온다. “널 위해 많은 희생을 치렀다”며 “하버드에 가 의사가 된 후에 마음대로 하라”고 분노한다. 좌절한 닐은 극단적 선택을 한다.

연극을 본 아버지가 생판 남인 관객도 느낀 아들의 재능과 열정을 몰랐을 리 없다. 그러나 ‘하버드 출신 의사 아들’이라는 목표는 절대적이었다. 닐의 집은 웰튼의 다른 친구들처럼 부유하지 않았다. 그만큼 아들에게 투자한 돈과 시간이 크게 느껴졌을 터다. 닐 아버지의 마음을 가늠할 수 있는 현상은 ‘콩코드 오류’다. 자신의 결정이 잘못된 것을 알면서도 매몰비용 등을 이유로 인정하지 않다가 더 큰 실패를 하는 것을 뜻한다. 영국과 프랑스가 1962년 개발한 세계 최초 초음속 여객기 ‘콩코드’가 소비자의 외면으로 관리비용을 축내다 폭발사고로 인명피해를 낸 뒤 2003년 운항을 중단한 사건에서 유래했다.

지난 3일 우리나라에서는 대학수학능력시험이 치러졌다. 면접과 논술을 보고, 대학의 통보를 기다리는 이 시기가 세상의 전부처럼 느껴질 수험생들에게 ‘죽은 시인의 사회’는 힘주어 전한다. 입시가 인생의 전부는 아니라는 것, 삶은 그 자체로 가치 있으며 앞으로 어떤 인생을 사는지가 훨씬 중요하다는 것. 함께 용기를 낸 웰튼의 아이들처럼, 역경의 순간에는 옆에 있는 사람들과 서로 의지하며 버텨내면 된다는 것을.

노유정 기자 yjroh@hankyung.com

관련뉴스