연기금이 코스피지수 상승 랠리에 제동을 걸자 투자자들 사이에선 연기금에 대한 불만의 목소리가 커지고 있다. 증권업계에서는 “국민연금이 시대 변화를 못 쫓아가는 것”이라는 비판과 “글로벌 자산배분은 당연한 것”이란 반론이 맞서고 있다.

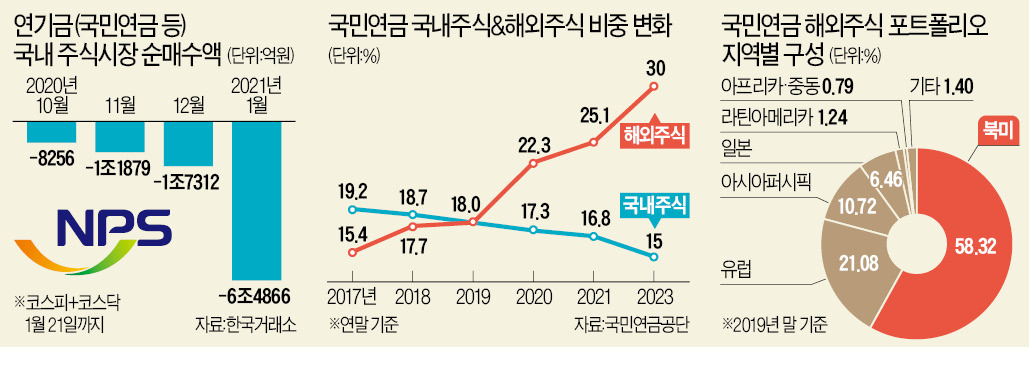

연기금이 설정한 올해 국내 주식 비중이 연초 주가 급등으로 이미 차버렸기 때문이다. 국민연금은 지난해 17.3%였던 국내 주식 비중을 올해 16.8%까지 줄이기로 했다. 국내 주식 보유액은 지난해 137조7000억원에서 올해 142조5000억원으로 늘었는데 주가가 4%만 올라도 한도가 차는 수준이다. 같은 기간 해외 주식 보유액은 177조1000억원에서 213조2000억원으로 36조1000억원 증가했다.

사실상 코스피지수 3000~3200 사이에서는 연기금이 대형주를 중심으로 한 단타 거래만 할 수 있다는 얘기다. “연기금이 변동성을 높이고 상승장의 발목을 잡는다”는 불만이 나오는 배경이다.

한 자산운용사 대표는 “시장 전체의 규모를 감안하면 국내 주식 비중 15%도 높은 수준”이라며 “연기금의 규모와 안정적인 수익률을 위해서는 자산 배분을 더 해야 한다”고 말했다.

국민연금의 국내 주식 비중 축소가 시대착오적이라는 비판이 제기되는 이유다. 장기적으로는 글로벌 자산배분을 하더라도 시대 변화에 따라 유연하게 대응할 필요가 있다는 문제 제기다.

최석원 SK증권 리서치센터장은 “글로벌 자산배분은 장기적으로 꾸준히 해야겠지만 코로나19로 인해 환경이 바뀌면서 국내 주식시장의 매력이 커진 상황에서는 유연하게 비중을 조정할 필요가 있다”고 지적했다.

존 리 메리츠자산운용 대표는 “국민연금은 단순히 수익률만 따지는 게 아니라 투자를 통해 자국 주식시장과 기업들이 경쟁력을 갖출 수 있도록 마중물 역할을 해야 한다”며 “국내 주식 비중 축소의 근거로 주로 쓰이는 ‘우물 안 고래’ 같은 표현은 코스피를 스스로 우물이라고 규정하는 꼴”이라고 말했다.

세계 1위 연기금인 노르웨이 국부펀드의 경우 자국 시장이 작기 때문에 글로벌 시장 규모에 따른 배분을 해야 하지만 국민연금은 국내 시장이 경쟁력을 갖춘 만큼 동일선상에서 비교하기 어렵다는 게 비판론자의 주장이다.

국민연금이 국내 주식 비중을 늘리면 의결권을 통한 간섭이 커져 ‘연금사회주의’를 야기한다는 우려도 있다. 증권업계에서는 현재 50%대인 위탁운용 비율을 늘리고, 의결권도 운용사에 위탁하는 방식으로 이를 해결할 수 있을 것으로 보고 있다.

고윤상 기자 kys@hankyung.com

관련뉴스