10년 전만 해도 세계 3대 휴대폰 제조업체였던 회사가 사업을 접기로 하고 구체적인 방안을 마련 중이다. 한때 세계 시장 10%를, 국내 시장 30%를 차지했던 회사다. 지난달 “매각 등 모든 가능성을 열어놓고 스마트폰 사업을 재검토하겠다”고 발표한 LG전자 얘기다. LG전자가 철수하면 국내 스마트폰 제조사는 삼성전자만 남는다. 10년 전엔 5개 업체가 피튀기는 경쟁을 했다.

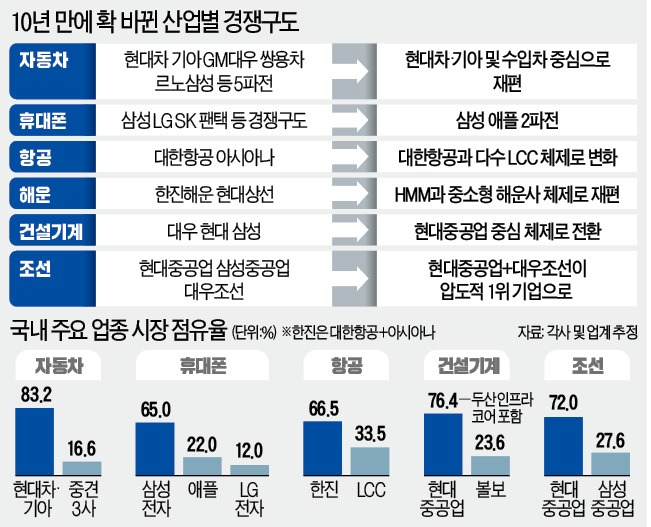

수년 전까지 국내외 시장에서 존재감을 드러내던 기업들이 역사 속으로 사라지고 있다. 국내 2위 항공업체 아시아나항공이 대표적이다. 글로벌 10대 해운사 중 하나였던 한진해운은 이미 문을 닫았다. 두산인프라코어와 대우조선해양은 모두 현대중공업그룹에 매각되기 위한 수순을 밟고 있다. 항공 해운 건설기계 조선 등 대부분의 산업이 ‘1기업 체제’로 전환되고 있다는 분석이다.

하지만 코로나19가 없었더라도 ‘1산업 1기업 체제’는 피할 수 없는 흐름이라는 분석이 지배적이다. 속도의 차이일 뿐 각 산업의 2~3위 기업은 더 이상 생존하기 힘든 환경이라는 게 이유다. 글로벌 시장이 빠르게 통합되고 있기 때문이다. 과거에는 개별 국가의 시장마다 2~3개 기업이 존재했지만, 이제 전 세계 시장을 놓고 4~5개 글로벌 기업이 다투는 형국이다. 이경묵 서울대 경영학과 교수는 “과거에는 국내에서만 어느 정도 해도 살아남을 수 있었지만, 이제 한국에서 1등을 하더라도 생존을 보장받지 못한다”며 “세계 1위 기업과 겨룰 경쟁력이 없으면 도태될 수밖에 없다”고 진단했다.

LG전자 스마트폰은 국내 1위 삼성전자뿐만 아니라 글로벌 1위 애플과도 싸워야 한다는 뜻이다. LG전자의 한국 시장 점유율은 전성기 대비 30%에서 10% 수준으로, 글로벌 점유율은 10%에서 1%로 떨어졌다.

자동차산업에서도 비슷한 일이 벌어지고 있다. 현대자동차와 기아의 국내 시장 경쟁상대는 더 이상 한국GM, 르노삼성자동차, 쌍용자동차 등 ‘중견 3사’가 아니라 글로벌 프리미엄 브랜드다. 지난해 중견 3사의 국내 판매량은 26만6783대로 수입차(27만4859대)에 사상 처음으로 뒤졌다. 4년 전인 2016년만 해도 중견 3사는 수입차의 두 배를 팔았다. 현대차·기아와 비교하면 3분의 1 정도를 판매해 ‘대체재’ 역할을 했지만 지난해 판매량은 현대차·기아의 5분의 1 수준으로 떨어졌다.

세계 1~3위인 한국 조선업체들이 가장 두려워하는 경쟁사도 중국 조선사들이다. 중국 업체들은 현대중공업 삼성중공업 대우조선해양 등 한국 조선사들이 엄두도 못 낼 가격을 제시하고, 중국 정부는 이들을 위해 대규모 금융지원을 제공한다. 현대중공업이 대우조선을 인수하기로 결정한 것도 중국 업체의 견제를 떨치기 위해서라는 분석이 지배적이다. 한때 국내 양대 해운사였던 한진해운은 중국 해운사와의 경쟁에 밀려 역사 속으로 사라졌다.

각 산업의 ‘본질’이 바뀌면서 1산업 1기업으로 전환이 급격하게 이뤄지고 있다는 분석도 있다. 애플은 단순히 스마트폰을 잘 만들어서 세계 1위 자리를 차지한 게 아니다. 오히려 소프트웨어를 무기로 내세운 기업이다. 또 방대한 생태계를 구축해 이용자를 묶어두고 있다. ‘스마트폰-태블릿-스마트워치-PC’ 등 서로 밀접하게 얽힌 하드웨어 생태계와 수많은 서비스를 기반으로 하는 소프트웨어 생태계를 구축하기 위해서는 막대한 비용이 든다. 중소형 경쟁자는 이를 만들어낼 엄두도 내지 못하는 현실이다.

자동차도 ‘움직이는 모바일 기기’로 바뀌어 가고 있다. 단순히 차체를 잘 만드는 것만으로 생존할 수 없다는 의미다. 소프트웨어, 커넥티비티(차량 내외부를 무선 인터넷으로 연결하는 기술), 다른 모빌리티와 연결성 등을 모두 갖춰야 한다.

기존에 없던 경쟁자가 등장할 가능성도 크다. 산업 간 경계가 허물어지고 있기 때문이다. 국내 자동차 회사들은 폭스바겐, 도요타 등 해외 자동차업체뿐만 아니라 테슬라로 대표되는 전기차 제조사와 맞붙어야 한다. 몇 년 뒤에는 애플이 가장 큰 경쟁자가 될지도 모른다. 한 10대그룹 최고경영자(CEO)는 “산업 간 융합이 급속하게 이뤄지면서 글로벌 공룡들이 기존 영위하지 않던 업종에 뛰어드는 게 일상인 시대가 됐다”며 “앞으로 대부분의 산업이 ‘원톱 체제’로 전환될 가능성이 크다”고 전망했다.

도병욱/이승우/안재광 기자 dodo@hankyung.com

관련뉴스