2016년엔 ‘특수관계인 지분율이 높은 계열사의 내부거래 현황’이 추가됐다. 총수일가의 지분율이 30%(상장사 기준) 이상인 회사가 다른 계열사나 특수관계인과 지난 3년간 어떤 거래를 했는지를 신고하라는 얘기였다.

2017년엔 ‘지주회사 체제 밖 계열사 현황’과 ‘금융·보험사의 계열사 주식에 대한 의결권 행사 현황’, 2018년엔 ‘계열사 간 상표권 사용 거래 현황’ 등의 항목이 신설됐다. 지난해에도 공시 항목이 늘어났다. ‘지주사와 자·손자·증손회사 간 자문용역 및 부동한 임대차 거래 현황’을 추가로 발표하도록 했다.

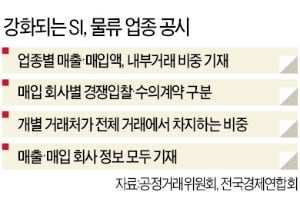

올해는 신설 항목이 유독 많다. ‘물류와 SI(시스템통합) 관련 거래 내역’을 포함해 새로 생겨나거나 개정된 항목만 아홉 건에 달한다. 주요 기업이 이구동성으로 공시 부담을 호소하는 배경이다. 한 경제단체 관계자는 “공정위가 기업에 ‘서류 폭탄’을 던지는 것과 다름없다”며 “기업집단 현황 공시를 ‘군기잡기’ 수단으로 활용하는 게 아니냐는 불만이 상당하다”고 말했다.

공정위가 ‘물류와 SI 거래 내역’을 공시할 것을 요구했다는 점도 논란거리다. 공정위는 2019년에도 수시 조사 형식으로 주요 기업에 SI와 물류에 관한 거래 내역, 내부거래 비중, 경쟁입찰 여부 등과 관련한 자료를 제출할 것을 요구했다. 명분도 같았다. ‘일감 몰아주기’가 물류와 SI 계열사를 통해 이뤄지는 사례가 많아 정밀한 조사가 필요하다는 이유를 내세웠다.

공정위가 ‘물류와 SI 거래 내역’을 공시할 것을 요구했다는 점도 논란거리다. 공정위는 2019년에도 수시 조사 형식으로 주요 기업에 SI와 물류에 관한 거래 내역, 내부거래 비중, 경쟁입찰 여부 등과 관련한 자료를 제출할 것을 요구했다. 명분도 같았다. ‘일감 몰아주기’가 물류와 SI 계열사를 통해 이뤄지는 사례가 많아 정밀한 조사가 필요하다는 이유를 내세웠다.당시 조사는 유야무야됐다. 물류와 SI 거래의 범위가 기업마다 제각각인 탓에 기업 간 비교가 쉽지 않았다는 설명이다. 한 경제단체 관계자는 “공정위도 물류와 SI 거래만 따로 발라내는 것이 쉽지 않다는 점을 잘 알고 있다”며 “그럼에도 공시를 강요하는 건 어떤 식으로든 내부거래 비중을 줄이라는 의미”라고 설명했다.

공정위는 기업들의 불만이 커지자 지난 18일 설명회를 열고 ‘물류와 SI 거래 내역’ 등 일부 항목의 적용 시점을 올해 5월에서 내년 5월로 미루겠다고 발표했다. 유예기간을 준 셈이지만 기업들은 달라진 게 없다며 어려움을 토로했다. 한 대기업 관계자는 “모든 거래를 들여다보라는 건 행정 편의주의”라며 “일정액이 넘는 거래 내역만 공개해도 공시 제도의 취지를 충분히 살릴 수 있다”고 지적했다.

대규모 기업집단은 계열사 자산 합계가 5조원 이상인 그룹사를 뜻한다. 지난해 10월 말 기준으로 64개 기업집단, 2325개 업체가 대규모 기업집단으로 분류돼 정기적으로 기업 정보를 공개해야 한다. 공시를 하지 않으면 1000만원, 일부를 누락하거나 허위 사실을 공시했을 때는 최고 500만원의 과태료가 나온다.

벌금은 항목별로 부과한다. 10개 항목을 공시하지 않았다면 1억원을 벌금으로 내야 한다. 지난해 한 대기업은 3억원대의 벌금을 물기도 했다. 기업들은 벌금보다 ‘괘씸죄’가 더 무섭다고 토로한다. ‘불성실 공시 기업’으로 찍히면 공정위의 특별 조사를 받을 수 있어 울며 겨자 먹기로 받아들일 수밖에 없다는 설명이다.

송형석/이지훈 기자 click@hankyung.com

관련뉴스