1년6개월을 끌어온 한·미 방위비분담금 협상이 마침표를 찍었다. 한·미 동맹의 잠재 불안요인 중 하나가 사라졌다는 평가와 함께 조 바이든 미국 대통령이 공언한 ‘동맹 복원’ 작업에 본격적인 시동이 걸렸다는 분석이 나온다.

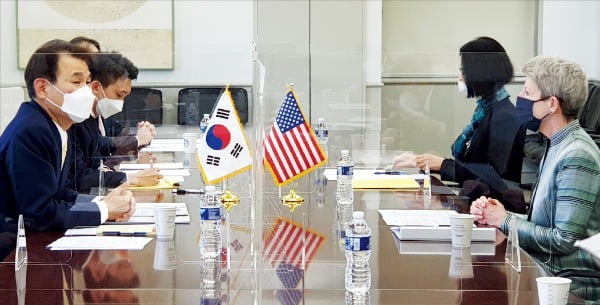

외교부는 8일 제11차 한·미 방위비분담특별협정(SMA) 체결을 위한 양국 간 협상이 원칙적인 합의에 도달했다고 발표했다. 양국 협상단은 각각 내부보고 절차를 마무리한 뒤 이르면 이달 중 가서명 및 정식서명을 진행할 예정이다. 국회 비준을 거치면 공식 발효된다. 양국은 분담금 인상률, 계약 연한(협상 주기) 등 구체적인 합의 내용은 공개하지 않았다. 다만 미 국무부는 “협정안에는 한국의 의미있는 증액(meaningful increase)이 담겼다”고 밝혔다.

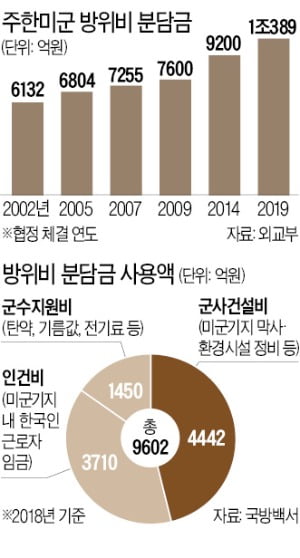

이번 합의는 바이든 행정부 출범 46일 만에 전격적으로 이뤄졌다. 11차 SMA 협상은 2019년 9월 시작된 이후 양측 간 팽팽한 밀고 당기기로 절충점 도출에 난항을 겪었다. 협상 초기 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 한국에 ‘부자 나라’ 프레임을 씌워 기존 연간 분담금(1조389억원)의 다섯 배가 넘는 49억달러(약 5조5000억원)를 요구했다. 이 수치는 다시 13억달러(약 1조4700억원)로 줄어들기도 했고, 미국 측 요구가 받아들여지지 않으면 주한미군을 철수할 수 있다는 뉘앙스의 압박성 발언도 이어졌다.

이번 합의는 바이든 행정부 출범 46일 만에 전격적으로 이뤄졌다. 11차 SMA 협상은 2019년 9월 시작된 이후 양측 간 팽팽한 밀고 당기기로 절충점 도출에 난항을 겪었다. 협상 초기 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 한국에 ‘부자 나라’ 프레임을 씌워 기존 연간 분담금(1조389억원)의 다섯 배가 넘는 49억달러(약 5조5000억원)를 요구했다. 이 수치는 다시 13억달러(약 1조4700억원)로 줄어들기도 했고, 미국 측 요구가 받아들여지지 않으면 주한미군을 철수할 수 있다는 뉘앙스의 압박성 발언도 이어졌다.양국은 작년 4월 첫해 한국의 분담금을 13% 증액하고 이후 5년간 매년 추가 인상하는 방안에 잠정 합의한 것으로 알려졌지만 트럼프 전 대통령이 거부권을 행사해 결렬됐다. 이 과정에서 주한미군 기지에서 근무하는 한국인 근로자가 무급휴직에 들어가는 사태가 발생하기도 했다. 정은보 한·미 방위비분담협상대사는 8일 귀국길에 앞서 취재진과 만나 “한·미 간에 합리적이고 공평하고 상호 간에 수용 가능한 합의를 이뤘다고 자평하고 싶다”며 “(오는 17일) 미 국무·국방장관 방한 전에 발표될 가능성이 크다”고 말했다.

13% 안팎의 인상률을 놓고 정부 일각에선 ‘선방’했다는 평가도 나온다. 트럼프 행정부의 비현실적인 인상 요구액과 비교해선 분명히 낮아진 수치다. 하지만 과거 협상에서 분담금 인상 기준으로 적용됐던 국방예산 증가율을 크게 웃도는 수준이어서 논란이 불가피할 전망이다. 앞서 2014년과 2019년 각각 체결된 9·10차 SMA 협상에선 한국의 국방예산 증가율을 분담금 인상 기준으로 삼았다. 작년과 올해 국방예산 증가율은 각각 7.4%, 5.4%로 10%를 넘지 않는다.

과거 SMA 협상에 참여했던 국방부 관계자는 “그동안 준용돼왔던 협상 기준이 깨지게 된 것”이라며 “나쁜 선례를 남기게 됐다”고 지적했다. 양국의 정식 서명은 이달 17일로 예정된 토니 블링컨 미 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관의 방한에 맞춰 이뤄질 전망이다.

북한 비핵화 해법 등 대북정책 조율도 시급하다. 미국 외교가에선 문재인 정부가 추진하는 사실상의 ‘선(先)평화, 후(後)비핵화’ 기조에 강한 의구심을 제기하는 목소리가 많다. 우리 정부의 전시작전통제권 조기 전환 방침에 대해서도 미국은 “전환 시점을 못박는 것은 바람직하지 않다”는 입장을 고수하고 있다.

이정호/송영찬 기자 dolph@hankyung.com

관련뉴스