정부가 주말농장 매입 때도 심사를 강화키로 한 것은 LH(한국토지주택공사) 사태 때문이다. LH 직원들의 투기 수단이 농지로 밝혀지자 불똥이 주말농장 등을 위한 소규모 농지에까지 튀었다. 주말농장이나 체험농장 역시 투기 수단으로 악용되는 사례가 적잖다는 지적이 쏟아졌다. 정부는 이에 1000㎡ 미만 소규모 농지를 매입할 때도 영농계획서를 내도록 관련 법규를 고칠 방침이다. 하지만 이 경우 농지 거래 자체가 크게 위축되고 농지 가격이 떨어질 것이란 우려도 나오고 있다.

이 같은 예외는 농가 지원의 의미도 있다. 농림축산식품부 관계자는 “2003년 농지법을 개정할 때 도시민의 농지 일부 취득을 허용한 것은 농지 가격 안정 내지 상승을 기대한 측면이 있다”고 설명했다. 김수석 한국농촌경제연구원 명예선임연구위원은 “농지 투기를 막기 위해서는 농지를 전용하는 행위를 엄격하게 제한하는 것이 중요하다”면서도 “사전 규제가 그동안 완화돼온 데는 거래를 활성화해 농지 가격을 높게 유지하려는 측면이 있었다는 점도 함께 고려할 필요가 있다”고 말했다.

정부도 이 같은 이유 때문에 부분적인 규제 강화 쪽으로 대안을 생각하고 있다. 우선 1000㎡ 미만 등 주말농장용으로 쓰이는 소규모 농지는 농업경영계획서보다 간소화된 서류인 영농계획서를 제출받는 방안을 검토 중이다. 농지 취득 이후 실제 농사를 짓는지 여부에 대한 심사도 1000㎡ 이상에 비해선 강도를 낮출 계획이다. 다만 공무원이나 공공기관 직원에 대한 비판 여론이 워낙 거센 만큼 심사와 사후 검증을 강화한다는 방침이다.

정부가 LH 사태를 계기로 농지 처분 명령을 내리겠다고 했지만 구멍이 많다는 지적도 나온다. 농지법상 농지 처분 명령 유예가 폭넓게 적용되고 있어서다. 농지 처분 명령은 주로 농사를 짓지 않을 때 내려지는데, 명령이 내려진 후 농사를 지으면 처분이 유예된다. 대도시 인근 농촌에선 “검증할 수 없기 때문에 주말에 호미 한 자루 들고 잠시 왔다 갔다고 해도 처분이 유예되는 게 현실”이라는 말이 나온다.

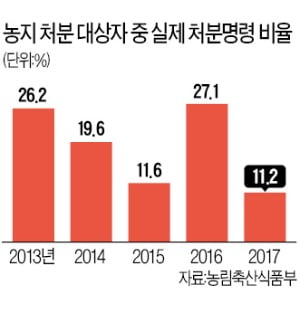

정부가 LH 사태를 계기로 농지 처분 명령을 내리겠다고 했지만 구멍이 많다는 지적도 나온다. 농지법상 농지 처분 명령 유예가 폭넓게 적용되고 있어서다. 농지 처분 명령은 주로 농사를 짓지 않을 때 내려지는데, 명령이 내려진 후 농사를 지으면 처분이 유예된다. 대도시 인근 농촌에선 “검증할 수 없기 때문에 주말에 호미 한 자루 들고 잠시 왔다 갔다고 해도 처분이 유예되는 게 현실”이라는 말이 나온다.농식품부가 지난해 8월 발표한 전국 농지 이용 실태 조사 계획에 따르면 2017년 농지 처분 의무가 부과된 1만1641명 중 이듬해인 2018년 처분 명령을 받은 사람은 1310명에 불과한 것으로 나타났다. 농사를 짓지 않거나 불법 임대차 등으로 농지법 위반 혐의가 드러난 사람 중 11.2%만이 농지를 처분하도록 조치된 것이다.

농지 이용 실태 조사에서 농지법 위반 사항이 적발되면 농지 소유자는 1년 내 해당 농지를 처분해야 하는 의무가 부과된다. 1년이 지나도 처분하지 않으면 처분 명령이 내려지고, 명령 후 6개월간 처분이 완료되지 않으면 이행강제금이 붙는다. 하지만 처분 의무가 부과된 후 1년 내 농사를 다시 짓는 ‘시늉’만 해도 처분 명령이 유예된다. LH 사건처럼 묘목을 심는 정도로도 유예가 가능하다. 이후 3년간 농사를 지으면 처분 의무가 아예 취소된다.

이와 관련해 농식품부 관계자는 “처분 유예는 시장·군수·구청장 재량”이라며 “LH 사태 등 투기 목적의 농지 매매가 적발되면 유예 없는 처분 명령을 할 수 있을 것으로 본다”고 설명했다. 농식품부는 법률 전문가의 검토를 받고 있는 것으로 알려졌다.

LH 직원이 내부 정보를 이용해 투기했는지 명확히 입증하지 못할 경우에도 처분 명령이 쉽지 않을 것이란 분석이 나온다. 이 경우 기존 농지법 위반에 따른 처분 명령 절차를 밟아야 한다. 해당 직원이 농사를 다시 제대로 짓겠다고 하고 농사를 짓는 모습을 연출한다면 농지 처분을 강제할 뾰족한 방법이 없다는 지적이다.

강진규 기자 josep@hankyung.com

관련뉴스