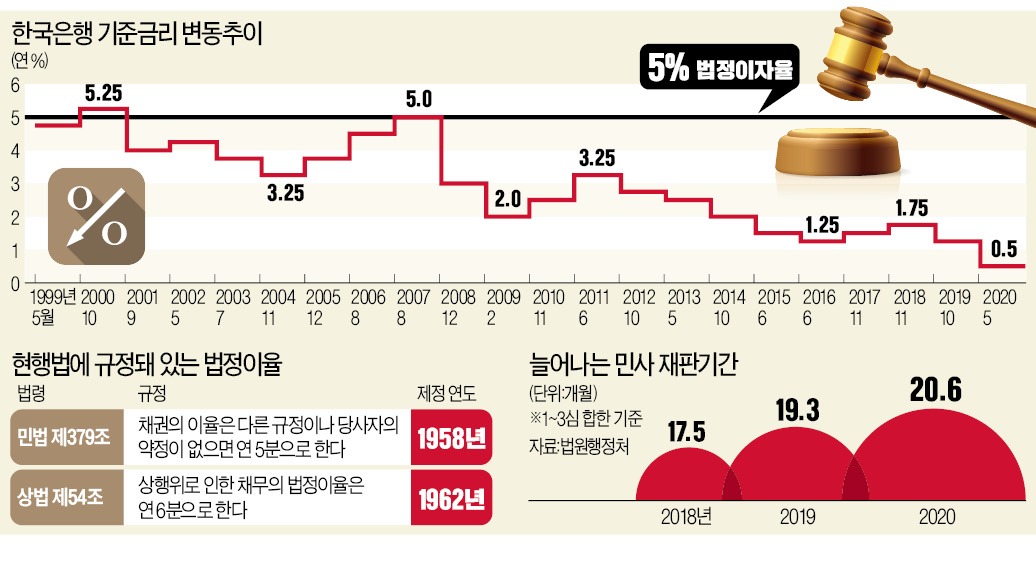

지난달 4일 서울중앙지방법원 민사30부는 분식회계 의혹으로 재판에 넘겨진 대우조선해양에 원고인 국민연금공단 등에 612억원의 손해배상금을 지급하라는 판결을 내렸다. 하지만 실제 대우조선해양이 지급해야 하는 금액은 이보다 153억원 더 많은 765억원이다. 이 사건은 5년 전인 2016년에 처음 소송이 제기됐다. 이 기간에 적용되는 민법상 금리 연 5%도 물어야 하기 때문이다. 만일 대우조선해양이 재판 후 항소하지 않은 채 돈을 갚지 못하면 연 12%에 해당하는 지연이자까지 물어야 한다. 그렇다고 항소한다면 언제 끝날지 모르는 재판 기간에 연 5%의 고금리를 물 수 있는 위험을 고스란히 떠안아야 한다. 법원 안팎에서는 고금리의 법정이자가 ‘재판을 받을 권리’를 침해하는 수준까지 와 있다는 지적이 나온다.

더구나 재판 기간은 점점 더 길어지는 추세다. 규모가 큰 손해배상 사건의 경우 대법원 판결까지 기다리면 4~5년을 넘기기 일쑤다. 법조계에서 “경제 사정과 재판 운영 상황에 맞게 금리를 적용해야 한다”는 목소리가 나오는 이유다.

앞서 대우조선해양 사건처럼 이자가 소송가액의 20~30%를 넘기는 사례는 적지 않다. 지난해 2월 대법원은 ‘4대강 살리기’ 공사 입찰 과정에서 담합행위가 적발된 SK건설과 삼성물산에 각각 9억4080만원, 6억7200만원을 국가에 반환하라고 판결했다. 이 재판은 2014년 시작해 2016년 1심, 2018년 2심 판결이 나왔다. 그로부터 2년 뒤 대법원 판결이 나온 것이다. 이 계약은 상법이 정한 상행위에 해당해 연 6%의 이자가 붙었다. 소송촉진법상 이자는 제외하고 6년간 상법상 이자만 단순 계산해도 각각 3억3000만원, 2억4000만원이 붙는다.

대형 로펌의 한 변호사도 “이자 때문에 의뢰인이 부담을 느끼니 최대한 빨리 선고를 부탁한다고 재판부에 요청한 경우도 있다”며 “재판이 길어질수록 하루하루 이자가 쌓이는 것이어서 항소할 때 의뢰인 눈치를 보는 것도 사실”이라고 말했다.

법원의 사건 처리율은 점점 낮아지는 추세다. 처리율은 그해 접수된 사건 수 대비 처리된 건수를 의미하는데, 민사 본안사건 처리율은 2018년 97.9%, 2019년 97.0%, 2020년 97.2%로 기준(100%)을 밑돌고 있다. 그렇다고 접수 사건이 급증한 것도 아니다. 같은 기간 각급 법원에 접수된 민사 본안사건은 2018년(103만7397건)부터 2019년(103만3288건), 2020년(101만2841건) 꾸준히 줄었다.

서울고등법원의 한 판사는 “하급심부터 더 충실히 재판하자는 기조 때문이기도 하지만, 고등법원의 부장 승진 제도가 폐지되면서 판사들이 사건을 빨리 처리해야 할 동력이 사라진 측면도 있다”며 “재판이 길어지면 과도한 이자를 포함한 유·무형의 피해는 결국 국민에게 돌아갈 수밖에 없다”고 말했다.

남정민 기자 peux@hankyung.com

관련뉴스