“경영에서 전문성은 흔히 냉철한 합리주의와 동의어로 간주된다. 수치와 정량적 지표 등 합리주의적 접근 방법은 경영대학원이 가르치는 내용의 주를 이룬다. 하지만 이것만으로 초우량 기업의 탁월함을 설명할 수는 없다.”

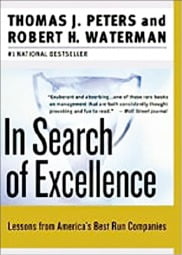

“경영에서 전문성은 흔히 냉철한 합리주의와 동의어로 간주된다. 수치와 정량적 지표 등 합리주의적 접근 방법은 경영대학원이 가르치는 내용의 주를 이룬다. 하지만 이것만으로 초우량 기업의 탁월함을 설명할 수는 없다.”미국의 저명한 경영학자인 톰 피터스가 로버트 워터맨과 함께 1982년 펴낸 《초우량 기업의 조건(In Search of Excellence)》은 이 같은 문제의식에서 출발했다. 당시만 해도 미국 주류 경영학과 일선 기업의 경영기법은 거대한 전략과 합리주의적 분석에 입각해 기업 활동을 계량화하는 데 매몰돼 있었다. 모든 것을 수치로 계산하고 이를 토대로 전략과 시스템을 세우는 것이 바람직한 결과를 도출할 수 있다고 봤다.

그러나 1970년대 발생한 두 번의 오일쇼크와 이에 따른 미국 경제의 불황, 그리고 일본 기업의 승승장구는 더 이상 분석적이고 계량적인 모델만으로는 경영 문제를 해결할 수 없다는 근본적 회의를 불러일으켰다. 피터스는 “사람과 조직은 그리 합리적이지 않고, 우리가 존재하는 세계는 혼란스럽고 모호한 것들로 가득 차 있다”며 “합리주의에만 의존하거나 숫자가 경영의 모든 것을 말해준다는 생각은 잘못됐다”고 했다.

피터스는 초우량 기업을 만드는 핵심은 전략, 조직구조, 시스템보다 사람, 문화, 자율성, 창의성, 공유가치 등 눈에 보이지 않는 요소들이라고 강조했다. 경영의 본질은 하드(hard)한 것보다 소프트(soft)한 것이라는 주장이었다. 기존 경영이론에 반기를 든 이 책이 몰고 온 반향은 대단했다. 4년 만에 300만 부가 팔렸고, 경영전문지 포브스의 20년(1981~2000년)간 ‘가장 영향력 있는 경영서’ 1위로 뽑히며 20세기를 대표하는 경영서 반열에 올랐다.

피터스는 초우량 기업을 만드는 핵심은 전략, 조직구조, 시스템보다 사람, 문화, 자율성, 창의성, 공유가치 등 눈에 보이지 않는 요소들이라고 강조했다. 경영의 본질은 하드(hard)한 것보다 소프트(soft)한 것이라는 주장이었다. 기존 경영이론에 반기를 든 이 책이 몰고 온 반향은 대단했다. 4년 만에 300만 부가 팔렸고, 경영전문지 포브스의 20년(1981~2000년)간 ‘가장 영향력 있는 경영서’ 1위로 뽑히며 20세기를 대표하는 경영서 반열에 올랐다.이 책은 1961년부터 1980년까지 높은 성장률과 수익률을 달성한 43개 미국 기업의 사례를 심층 분석해 경쟁력의 DNA를 도출한 내용을 담고 있다. 분석 기업 중 일부는 다른 기업에 인수되거나 쇠락의 길을 걸었지만 HP, IBM, 인텔, 맥도날드, 디즈니, 보잉, 3M 등 여전히 세계를 호령하는 기업이 다수 포함돼 있다.

피터스가 초우량 기업에서 찾아낸 여덟 가지 특징은 △실행 중시 △고객과의 밀착 △자율성과 기업가 정신 △사람을 통한 생산성 향상 △가치에 근거한 실천 △핵심사업에 집중 △단순한 조직과 작은 본사 지향 △엄격함과 온건함의 겸비다. 그는 말보다 행동을 앞세우는 ‘실행 지향성’이야말로 초우량 기업의 가장 뚜렷한 특성이라고 강조했다. 성공한 많은 기업이 “먼저 실행하고 뒤에 생각하라”를 경영의 핵심으로 삼고, 실험을 장려하고 있다는 것이다. 이런 특성에 걸맞게 조직의 규모도 작고, 구조도 훨씬 단순하다고 설명했다. P&G의 한 장짜리 기획서가 대표적이다. 보고서를 작성하는 데 시간을 낭비하지 말고 바로 행동에 옮기라는 게 핵심이다. 피터스는 “보고서더미 속에 파묻히면 아이디어는 생명력을 잃고, 위원회와 프로젝트팀이 많아지면 서로 얽혀 창의성을 질식시키고 실행을 방해한다”고 했다.

자율성과 기업가 정신도 초우량 기업과 일반 기업을 차별화하는 대목이다. 피터스는 다수의 대기업이 자신의 성장을 가능케 했던 혁신 능력을 점점 잃어가는 데 비해 초우량 기업은 대기업의 능력을 갖추고 있으면서 동시에 소규모 기업처럼 행동한다고 분석했다. 강한 의욕을 갖고 목표 달성을 위해 돌진하는 ‘챔피언’들을 다수 보유한 것도 초우량 기업의 강점이다. 구성원에게 충분한 자율성을 부여해 기업가 정신을 발휘할 수 있도록 한다.

개인에 대한 존중도 중요한 요소다. 생산성을 높이고 수익을 얻기를 원한다면 직원을 가장 중요한 자산으로 대우하라는 것이다. 그렇다고 응석을 받아주라는 게 아니다. 초우량 기업은 직원 스스로 자신의 운명을 결정하고 목적의식을 갖도록 유도한다. 직원들이 업무에 기여할 수 있도록 자율성을 부여한다. 많은 경영자들이 “사람을 중요시한다”고 하지만 강도와 조직 내 침투성에서 차이를 보인다고 피터스는 지적했다.

피터스는 경영자가 ‘단순한 조직’과 ‘작은 본사’를 지향하라고 강조했다. 조직 구조가 복잡해지면 관료주의가 생겨날 가능성이 높다는 점을 지적한 것이다. 숫자와 보고서에 의존하지 말고 현장과 고객의 목소리에 기반해 의사결정을 내려야 한다고 조언했다. 기업의 원칙적인 방향에는 엄격하지만, 개인의 자율성은 최대한 보장해야 한다고 강조했다.

피터스가 제시한 초우량 기업의 특징은 금과옥조로 삼을 만한 내용이지만 현시점에서는 그리 신선하게 다가오지 않을 수도 있다. 하지만 30년 넘게 기업 경영에 영향력을 발휘한 것을 보면 여전히 불변의 원칙이며, 미래에도 유효한 경영 원칙임에 틀림없다. 중요한 것은 실천이다. “초우량 기업은 평범한 기업이 하지 않는 일을 하는 것이 아니다. 평범한 기업도 하고 있는 일을 탁월하게 하고 있을 뿐이다.”

양준영 한국경제신문 뉴스레터부장 tetrius@hankyung.com

관련뉴스