전동킥보드 등 개인형 이동수단(PM) 관련 사고가 끊이지 않자 정부가 안전 규제 강화에 나섰다. 도로교통법 개정안 시행으로 다음달 13일부터 원동기 이상 운전면허가 있어야 전동킥보드를 탈 수 있다. 무면허 운전, 헬멧 미착용 시 각각 10만원, 2만원의 범칙금이 부과된다. 하지만 이 같은 규제 강화 조치로 인한 사고 감소 효과는 크지 않을 것이라는 관측이 나온다. 전문가들은 “전동킥보드 수가 급증하고 있지만, 안전하게 탈 수 있는 자전거도로 등 인프라가 턱없이 부족한 게 핵심 원인”이라고 지적했다.

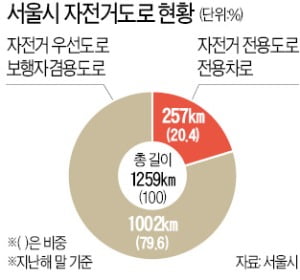

전동킥보드 등 개인형 이동수단(PM) 관련 사고가 끊이지 않자 정부가 안전 규제 강화에 나섰다. 도로교통법 개정안 시행으로 다음달 13일부터 원동기 이상 운전면허가 있어야 전동킥보드를 탈 수 있다. 무면허 운전, 헬멧 미착용 시 각각 10만원, 2만원의 범칙금이 부과된다. 하지만 이 같은 규제 강화 조치로 인한 사고 감소 효과는 크지 않을 것이라는 관측이 나온다. 전문가들은 “전동킥보드 수가 급증하고 있지만, 안전하게 탈 수 있는 자전거도로 등 인프라가 턱없이 부족한 게 핵심 원인”이라고 지적했다. 서울시의 자전거도로(총 길이 1259㎞) 중 자전거만 다닐 수 있는 ‘자전거전용도로’와 ‘자전거전용차로’는 작년 말 기준 257㎞로 20.4% 수준이다. 나머지는 보행자 또는 차량과 함께 다니는 ‘자전거우선도로’, ‘자전거보행자겸용도로’다. 기존 인도와 차도에 선만 그어놓은 경우가 많다. 인도나 차도에서 전동킥보드를 탈 때처럼 충돌 위험이 여전하다는 지적이 나오는 이유다.

서울시의 자전거도로(총 길이 1259㎞) 중 자전거만 다닐 수 있는 ‘자전거전용도로’와 ‘자전거전용차로’는 작년 말 기준 257㎞로 20.4% 수준이다. 나머지는 보행자 또는 차량과 함께 다니는 ‘자전거우선도로’, ‘자전거보행자겸용도로’다. 기존 인도와 차도에 선만 그어놓은 경우가 많다. 인도나 차도에서 전동킥보드를 탈 때처럼 충돌 위험이 여전하다는 지적이 나오는 이유다.최근 서울시는 도심부 녹색교통지역을 중심으로 3차선 이상 도로의 가장자리 차선을 전동킥보드, 자전거 등이 다닐 수 있는 지정차로로 운영한다는 방침을 세웠다. 하지만 교통체증을 우려하는 시민들의 반대 목소리도 있어 법 개정이 쉽지 않을 전망이다.

차두원 차두원모빌리티연구소장은 “프랑스 파리 등 유럽의 여러 도시는 전동킥보드와 자전거 등이 다닐 수 있는 도로를 확충하고 있다”며 “국내에서도 킥보드가 급증한 만큼 도로 체계 개편을 적극 검토해야 한다”고 말했다.

다음달 13일 시행되는 도로교통법 개정안의 실효성을 두고도 의견이 분분하다. 현재는 운전면허가 없어도 킥보드를 탈 수 있지만, 다음달부터는 ‘원동기 이상 면허’가 필요하다. 무면허 운전 시 10만원의 범칙금이 부과된다. 헬멧 미착용 시 범칙금(2만원)을 부과한다는 내용도 담겼다.

다음달 13일 시행되는 도로교통법 개정안의 실효성을 두고도 의견이 분분하다. 현재는 운전면허가 없어도 킥보드를 탈 수 있지만, 다음달부터는 ‘원동기 이상 면허’가 필요하다. 무면허 운전 시 10만원의 범칙금이 부과된다. 헬멧 미착용 시 범칙금(2만원)을 부과한다는 내용도 담겼다.이 같은 안전규정 강화에 대한 업체들의 반응도 미온적이다. 국내 한 공유 전동킥보드 업체 임원은 “킥보드에 헬멧을 비치하는 방식 등도 고려하고 있지만 결정을 내리기는 쉽지 않은 상황”이라며 “코로나19로 위생에 민감한 사람이 늘어 공유 헬멧 착용을 기피할 것으로 본다”고 말했다. 또 다른 전동킥보드 업체 관계자는 “면허 소지, 헬멧 착용 의무화로 인해 전동킥보드 이용을 기피하는 소비자가 늘어날 수도 있다”며 “작년까지만 해도 개인형 이동수단 사용을 장려하던 정부가 태도를 바꿔 규제에 나서니 이용자와 업체들 모두 혼란스러운 상황”이라고 토로했다.

한상진 한국교통연구원 국가교통안전·방재연구센터장은 “전동킥보드 등을 위한 인프라 확충이 지지부진한 데는 질서 있는 사용을 위한 업체의 노력이 부족한 탓도 있다”며 “업체에서 선도적으로 안전한 전동킥보드 운행 문화 정착에 나서야 도로 체계 개편 등 사회적 합의에 속도를 낼 수 있다”고 말했다.

최한종 기자 onebell@hankyung.com

관련뉴스