조 바이든 미국 정부의 경제 컨트롤타워인 재닛 옐런 재무장관의 갑작스러운 금리 인상 발언을 놓고 논쟁이 거세다. “단순히 초보자의 실수다.” “아니다. 고도의 계산이 깔린 묘수다.” 4월 고용통계가 종전과 달리 노동 수급상 미스매치로 부진하게 나옴에 따라 옐런의 금리 인상 발언의 진의가 무엇인가에 대한 궁금증이 더 높아지고 있다.

조 바이든 미국 정부의 경제 컨트롤타워인 재닛 옐런 재무장관의 갑작스러운 금리 인상 발언을 놓고 논쟁이 거세다. “단순히 초보자의 실수다.” “아니다. 고도의 계산이 깔린 묘수다.” 4월 고용통계가 종전과 달리 노동 수급상 미스매치로 부진하게 나옴에 따라 옐런의 금리 인상 발언의 진의가 무엇인가에 대한 궁금증이 더 높아지고 있다.첫째, 옐런의 금리 인상 발언 이후 가장 많은 비난을 받고 있는 지점은 ‘초보자의 실수’ 아니냐는 것이다. 2014년 미국 중앙은행(Fed) 의장 취임 당시에도 같은 비난을 받은 적이 있다. 옐런은 여성으로는 처음 백악관 경제자문위원회(CEA) 위원장, Fed 의장에 이어 재무장관까지 오른 이른바 ‘트리플 크라운’을 달성한 인물이다.

노동 경제학을 전공한 경제학자일 뿐만 아니라 모형을 통해 예측을 잘하는 것으로 정평이 나 있을 정도로 실무 경험과 경륜이 풍부하고 노련하다. Fed 의장 취임 이후에는 금융위기 극복의 최대 난제이던 ‘애프터 크라이시스’ 문제를 무난하게 해결해 재임 기간 평가가 역대 Fed 의장 중 가장 높은 ‘A’(미국에서는 ‘A+’를 잘 안 준다)였다.

둘째, Fed 의장을 지낸 옐런이 ‘1913년 창립 이후 지켜져 온 금기를 깨고 금리 인상 발언을 했을까’ 하는 의문점이다. ‘Fed의 독립성’보다 더 중요한 금기가 중앙은행 목표다. 하지만 물가가 안정되는 여건에서 Fed는 물가 안정 이외 다른 목표를 추구해야 한다는 주장이 관철돼 2012년부터 고용 창출 목표를 양대 책무로 설정했다.

‘Fed의 독립성’이라는 금기도 누가 지키느냐 하는 점이다. 금리 인상에 대해 누구나 언급할 수 있다. 옐런처럼 통화정책과 조화를 가져가야 할 재정정책 수장으로 금리 인상에 대한 의견을 밝히는 것이 오히려 바람직하다는 시각도 만만치 않다. 그 발언에 영향을 받느냐 여부는 고도의 전문성을 바탕으로 자체 판단이 가능한 Fed의 몫이다.

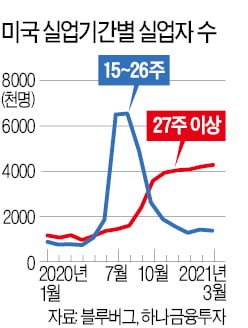

셋째, 통화정책 추진에 고용 창출을 우선시한다면 옐런의 금리 인상 발언은 자연스럽게 나올 수 있는 때다. 2023년까지 고용 목표를 달성하기 힘들다는 제롬 파월 Fed 의장과 달리 옐런은 내년에 완전고용을 달성할 수 있다고 내다봤다. 4월 고용 부진의 양대 요인인 영구적 실업자와 전문직종의 노동력 공급 부족은 경기로 해결될 문제가 아니고 국가가 풀어야 할 숙제로 보고 있다.

셋째, 통화정책 추진에 고용 창출을 우선시한다면 옐런의 금리 인상 발언은 자연스럽게 나올 수 있는 때다. 2023년까지 고용 목표를 달성하기 힘들다는 제롬 파월 Fed 의장과 달리 옐런은 내년에 완전고용을 달성할 수 있다고 내다봤다. 4월 고용 부진의 양대 요인인 영구적 실업자와 전문직종의 노동력 공급 부족은 경기로 해결될 문제가 아니고 국가가 풀어야 할 숙제로 보고 있다.케인지언의 전달경로(transmission mechanism·유동성 혹은 기준금리 변경→총수요 변화→실물경제 영향)상 통화정책의 시차가 1년 내외임을 감안할 때 내년에 완전고용이 가능하다면 지금 시점에서 금리 인상 신호를 시장에 줘야 한다. 옐런의 정책 처방 근거인 ‘예일 거시경제 패러다임’은 케인지언의 총수요 이론에 가깝다.

넷째, 일부에서 비판하는 것처럼 옐런이 처음부터 금리 인상을 언급할 정도로 출구전략 순서를 몰랐겠느냐 하는 점이다. 금융위기 직후 제로 금리 및 양적 완화로 대변되는 금융 완화와 2010년부터 추진하기 시작한 출구전략을 밴 버냉키 당시 Fed 의장과 함께 실질적으로 주도한 인물이다.

옐런은 출구전략과 같은 대변화를 모색할 때 시장에 미칠 충격을 최소화하기 위해 그 기준을 명확하게 예고해야 한다는 입장이다. Fed도 이런 사안의 중요성을 감안해 ‘일몰조항 중심(sunset based)’ ‘조건충족 중심(threshold oriented)’ ‘경제지표 중심(data dependent)’ 등 세 가지 기준을 제시했고 이 순서대로 출구전략을 추진했다.

다섯째, 옐런의 금리 인상 발언이 원론적인 수준에 그치고 영향이 없다는 시각도 잘못된 판단이다. 시장금리의 대표 격인 10년 만기 미국 국채금리만 놓고 본다면 그런 평가를 내릴 수 있다. 금리 인상 발언 당일 연 1.59%였던 10년 만기 국채금리가 1.57% 내외에서 움직이고 있기 때문이다. 다른 시장금리도 비슷한 움직임이다.

하지만 미국은 국채금리에 영향을 줄 수 있는 최대 변수인 적자 국채 발행에 따른 금리 상승 우려를 사전에 불식시켜 놓았다. 금리 인상 발언에 앞서 지금까지 확정된 6조달러에 가까운 바이드노믹스의 재원을 적자 국채 발행보다 증세를 통해 마련하겠다는 방침을 밝혔다. 3월 말 회계연도가 끝난 일본의 국채 매입도 금리를 하락시키는 요인으로 가세하고 있다.

결국 옐런의 금리 인상 발언은 ‘실수’가 아니라 고도의 계산이 깔린 ‘묘수’로 판단된다. Fed의 무제한 통화 공급으로 인플레이션과 자산 거품이 동시에 제기되는 여건이 개선되지 않는 한 이제부터 본격적으로 추진해야 할 자신의 주책무인 경기 부양책과 인프라 확충 계획이 차질을 빚을 수밖에 없기 때문이다.

관련뉴스