시세조종과 허위공시 등으로 인한 암호화폐 투자자 피해가 심각한데도 투기 세력을 엄단하지 못하는 것은 불공정행위를 처벌할 법이 없기 때문이다. 심지어 암호화폐거래소들도 자기 거래소에서 아이디를 생성해 암호화폐를 사고팔지만 이를 처벌할 근거가 없다. 법의 공백 탓에 주식시장에선 볼 수 없는 불공정행위가 일상화됐다는 지적이다. 주식시장에서 관계자들이 미공개 정보를 알고 투자하거나, 사고팔면서 시세를 끌어올리는 행위만으로도 처벌할 수 있는 것과 대조적이라는 비판이 제기된다. 암호화폐거래소에서 벌어지는 불공정행위에 대한 ‘원포인트’ 입법이 필요하다는 의견이 업계에서 나오고 있다.

암호화폐시장에서는 거래소가 직접 투자에 나서도 처벌받지 않는다. 거래소가 암호화폐 보유 현황을 조작하는 게 아니라 실제로 암호화폐를 가지고 거래했다면 이를 처벌할 조항이 없어서다. 국내 최대 암호화폐거래소 업비트는 2017년 회사 명의의 아이디를 개설한 뒤 허위로 암호화폐를 사고팔아 주문량을 부풀렸다는 혐의로 기소됐다. 하지만 지난해 1월 1심에서 무죄 판결을 받았다. 아이디를 만들어 비트코인을 거래한 것은 사실이지만, 거래소가 실제로 비트코인을 보유하고 있는지 아닌지가 입증되지 않았다는 게 이유였다. 갖고 있지도 않은 비트코인으로 거래했다는 사실이 밝혀져야 일반 회원을 속이려 했다는 ‘기망’ 행위가 인정돼 사기로 판단할 수 있기 때문이다.

암호화폐시장에서는 거래소가 직접 투자에 나서도 처벌받지 않는다. 거래소가 암호화폐 보유 현황을 조작하는 게 아니라 실제로 암호화폐를 가지고 거래했다면 이를 처벌할 조항이 없어서다. 국내 최대 암호화폐거래소 업비트는 2017년 회사 명의의 아이디를 개설한 뒤 허위로 암호화폐를 사고팔아 주문량을 부풀렸다는 혐의로 기소됐다. 하지만 지난해 1월 1심에서 무죄 판결을 받았다. 아이디를 만들어 비트코인을 거래한 것은 사실이지만, 거래소가 실제로 비트코인을 보유하고 있는지 아닌지가 입증되지 않았다는 게 이유였다. 갖고 있지도 않은 비트코인으로 거래했다는 사실이 밝혀져야 일반 회원을 속이려 했다는 ‘기망’ 행위가 인정돼 사기로 판단할 수 있기 때문이다.지금까지 거래소가 직접 거래를 하다가 처벌받은 사례는 하나뿐이다. 실제로 보유하고 있지도 않은 암호화폐로 거래한 것처럼 거래량을 부풀린 경우다.

2019년 연이어 유죄 판결을 받은 코미드와 코인네스트가 대표적이다. 코미드의 대표이사 최모씨는 지난해 8월 대법원에서 사기 등의 혐의로 징역 3년을 선고받았다. 차명 계정에 허위로 원화 포인트를 입력한 뒤 거래량을 부풀린 게 사전자기록위작죄에 해당한다고 판단됐기 때문이다.

미공개 정보를 이용해 내부자거래를 해도 암호화폐시장에선 현행법상 처벌이 어렵다는 게 전문가들의 의견이다. 거래소나 코인 개발업체 직원들이 호재가 될 수 있는 정보를 미리 알고 암호화폐를 사들이는 경우다. 반면 상장된 주식은 상장법인과 거래소 관계자는 물론 그 친지들의 거래 자체를 막고 있다. 주식시장에서 내부정보를 이용해 투자하면 1년 이상 징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익이나 회피한 손실액의 3배 이상 5배 이하에 상당하는 벌금을 내야 한다.

미공개 정보를 이용해 내부자거래를 해도 암호화폐시장에선 현행법상 처벌이 어렵다는 게 전문가들의 의견이다. 거래소나 코인 개발업체 직원들이 호재가 될 수 있는 정보를 미리 알고 암호화폐를 사들이는 경우다. 반면 상장된 주식은 상장법인과 거래소 관계자는 물론 그 친지들의 거래 자체를 막고 있다. 주식시장에서 내부정보를 이용해 투자하면 1년 이상 징역 또는 그 위반행위로 얻은 이익이나 회피한 손실액의 3배 이상 5배 이하에 상당하는 벌금을 내야 한다.시세조종 예방 장치도 전무하다. 지난달 21일 상장 직후 1067배 뛰어오른 아로와나토큰 같은 사례는 주식시장에서 있을 수 없다는 게 전문가들의 지적이다. 한국거래소는 주가가 급등하거나 루머가 있으면 공시요구를 한다. 비슷한 주문을 반복적으로 내면 시세조종에 해당될 수 있기 때문에 증권사에 ‘예방조치요구’를 하기도 한다. 반면 암호화폐거래소는 가격이 급등해도 공시요구를 할 의무가 없고, 비슷한 주문을 반복적으로 내도 아무런 상관이 없다.

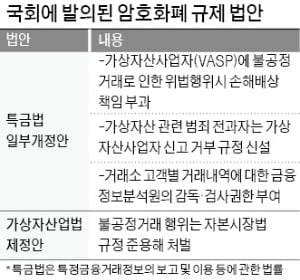

이용우 더불어민주당 의원, 이주환 국민의힘 의원 등은 최근 암호화폐시장에서의 불공정행위를 처벌하는 근거를 담은 법안을 잇따라 발의했다.

박진우/이인혁 기자 jwp@hankyung.com

관련뉴스