3일 국회와 법조계에 따르면 의원들이 부처 간 의견 충돌을 조율하지 않은 채 이중, 삼중으로 법안을 발의하는 일이 속출하고 있다. 네이버 등 국내 플랫폼 업체에 대한 규제 내용이 담긴 온라인플랫폼법 개정안이 대표적인 사례다.

공정거래위원회가 지난해 9월 입법을 예고한 데 이어 12월 방송통신위원회가 여당 의원을 통해 비슷한 내용의 법안을 별도로 냈다. 여기에 올 2월 중소벤처기업부 안까지 나왔다. 그 결과 온라인 플랫폼 업계의 경영 불확실성은 극에 달한 상황이다.

8개월째 국회에 계류 중인 ‘건설안전특별법’도 마찬가지다. 지난해 9월 김교흥 더불어민주당 의원이 발의한 이 법안은 건물 설계부터 시공·감리 단계까지 적정한 공사 비용 및 기간을 보장하고, 원청 회사가 안전관리 책임을 맡는 게 골자다. 국토교통부는 “건설 현장의 안전을 보장하는 법안”이라며 환영하는 분위기지만, 고용노동부는 “국토부가 산재 예방에까지 관여하도록 법적 근거를 마련하는 것은 부당하다”고 반발하고 있다.

국토부와 고용부가 이렇게 충돌하는 사이 건설업계도 해당 법안이 어떤 방향으로 정리될지 몰라 노심초사하고 있다. 재계 관계자는 “기업 경영에서 가장 위험한 게 정책 불확실성”이라며 “법안이 사전에 충분히 조율되고, 검토될 필요가 있다”고 말했다.

국민 정서를 무시한 무리한 입법도 당국이 해결해야 할 과제로 꼽힌다. 이병훈 민주당 의원은 지난해 9월 감염병 검사와 치료를 거부하는 행위를 테러로 규정하는 ‘국민보호와 공공안전을 위한 테러방지법’을 발의했다. 하지만 “입법권을 남용해 비현실적인 처벌만 늘어날 것”이란 비판을 받고 철회했다.

상황이 이렇게 되자 법제처는 앞으로 의원입법안이 헌법 및 다른 법률과 충돌하는지 여부를 중점적으로 들여다보겠다는 입장이다. 법제처 관계자는 “법안의 정책적 내용을 검토하기보다 부처 간 이견 여부 확인 등에 집중할 예정”이라며 “법안의 질을 높이기 위한 방안”이라고 설명했다.

정치권은 법제처의 움직임을 두고 “입법권을 침해하는 행위”라며 반대하고 있다. 국회 법제사법위원회 관계자는 “의원들이 입법안을 내기 전 국회사무처에서 위헌 여부 등을 심사받고, 이후 국회 상임위원회와 법사위 검토를 거치게 된다”며 “이 같은 검토 과정을 무시한 채 발의 전부터 법제처가 감독에 들어가는 것은 위헌 소지가 있다”고 목소리를 높였다.

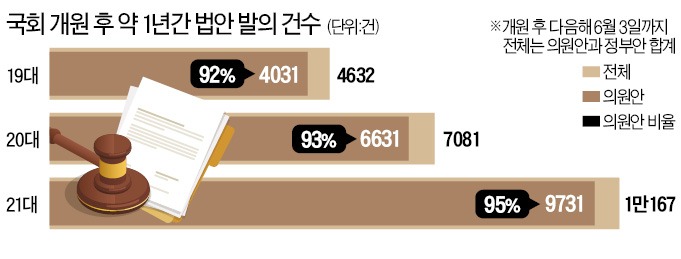

더 근본적으로 문제를 해결하려면 의정활동 평가 기준이 바뀌어야 한다는 조언도 나온다. 정부부처의 입법평가 토론 과정에 다수 참가한 경험이 있는 김주영 법무법인 한누리 대표변호사는 “공천 심사와 시민단체의 의정활동 평가에서 법안 발의 건수 등 정량적 요소가 중점적으로 고려되는 상황이 부실입법 과잉으로 이어지는 것”이라며 “입법의 양보다 질을 따지는 정성평가가 더 중요하다”고 강조했다.

안효주/고은이 기자 joo@hankyung.com

관련뉴스