내년 1월부터 근로자 500인 이상(건설업은 시공능력 200위 이내) 기업은 안전보건 업무를 전담하는 조직을 둬야 한다. 또 300인 이상 기업은 안전보건 전담인력을 배치해야 한다.

정부가 중대재해처벌법 시행을 앞두고 시행령을 내놨지만 여전히 모호한 부분이 많아 산업현장에는 비상이 걸렸다. 특히 시행령 곳곳에 등장하는 ‘적정한 예산’ ‘적정한 규모’ ‘필요한 조치’ 등의 표현은 향후 산업재해 책임을 놓고 법정 공방을 초래할 것이라는 우려도 커지고 있다.

▶본지 4월 20일자 A1·3면 참조

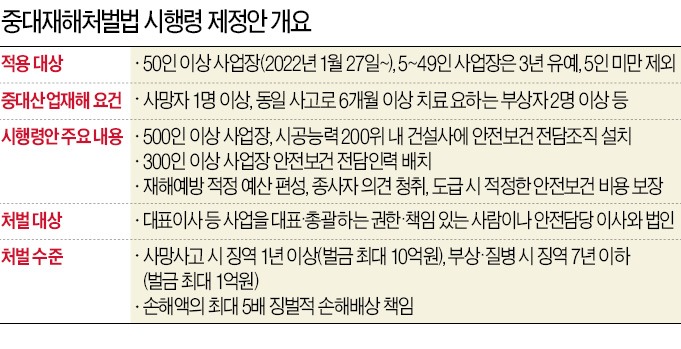

정부는 9일 정부서울청사에서 관계부처 합동 브리핑을 열어 중대재해법 시행령 제정안을 발표했다. 내년 1월 27일부터 시행되는 중대재해법은 50인 이상 사업장을 대상으로 한다. 5~49인 사업장은 3년간 유예기간을 거쳐 2025년 시행된다. 5인 미만 사업장은 법 적용 대상에서 제외됐다. 중대재해법은 산업현장에서 사망사고 등 중대재해가 발생하면 사업주 또는 경영 책임자를 1년 이상 징역이나 10억원 이하 벌금에 처하도록 하고 있다.

시행령안에 따르면 내년 1월부터 500인 이상 사업장은 안전보건 전담조직을 설치해야 한다. 시공능력 200위 이내 건설사도 같은 의무를 진다. 안전교육 의무도 강화됐다. 중대산업재해가 발생한 법인 또는 기관의 경영책임자는 총 20시간 범위에서 분기별로 안전교육을 이수해야 한다. 교육 이수 의무를 위반하면 1차 1000만원, 2차 3000만원, 3차 5000만원의 과태료가 부과된다.

산재 범위와 관련해서는 직접적인 부상 등과 별개로 중대재해법을 적용받는 직업성 질병의 범위가 대폭 확대됐다. B형간염과 열사병, 여름 감기와 증상이 비슷하다는 레지오넬라증도 포함됐다. 병원 등 보건의료 사업장에서는 B형간염, C형간염, 매독, 에이즈 등이 1년간 3명 이상 발생하면 경영책임자가 처벌 대상이 된다. “직업성 질병 목록만 있을 뿐 중증도 기준이 전혀 마련되지 않은 상태에서 경미한 질병까지 중대산업재해가 됐다”는 비판이 나오는 배경이다. 다만 노동계에서는 택배기사 과로사의 원인으로 지목된 뇌심혈관계 및 근골격계 질환도 포함시킬 것을 요구했지만 제외됐다.

법에서 규정한 ‘안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행’이라는 문구를 시행령에서 구체화하지 않은 것도 문제점으로 지적된다. ‘관계 법령’은 경제단체가 모두 ‘가시’로 꼽는 모호한 표현이다. 사안에 따라 기존 산안법을 넘어 화학물질관리법, 고압가스안전관리법, 승강기안전관리법 등 그 범위가 넓어질 가능성이 있기 때문이다.

이렇다 보니 기업이 인력과 예산을 갖추더라도 처벌을 피하기 어렵다는 지적이 나온다. 정진우 서울과학기술대 교수는 “법을 준수할 의지가 있어도 무엇을 어떻게 지켜야 할지 모를 지경”이라고 했다.

현장에서는 잇따르는 반기업 규제에 격앙된 목소리도 나왔다. 한 중소기업 대표는 “코로나19 사태에 주 52시간제, 유급휴일 확대까지 겹치면서 중소기업은 사면초가에 몰린 상황”이라며 “중대재해법까지 시행되면 공장 해외이전 등 특단의 대책을 강구해야 할 것 같다”고 말했다.

시행령 최종안은 입법예고 기간을 거쳐 10월께 나올 전망이다. 정부는 입법예고 기간에 노사 의견을 추가로 수렴해 현장 혼란을 최소화하겠다는 방침이다. 김규석 고용부 산재예방감독정책관은 “시행령 이후 해설서 또는 가이드라인을 곧 내놓을 것”이라고 말했다.

곽용희/안효주/안대규 기자 kyh@hankyung.com

관련뉴스