지난달 30일 찾은 경기 시화국가산업단지의 한 볼트 제조업체. 이 업체 사장은 지난달부터 주 52시간 근로제가 적용되면서 생긴 인력 공백을 메울 방법이 없어 애타는 모습이었다. 그는 “외국인 근로자도 구할 수 없어 이대로라면 생산량을 줄여야 할 형편”이라며 “불법인 걸 알지만 직원에게 연장 근로를 부탁해야 할지 고민하고 있다”고 털어놨다.

50인 미만 사업장의 주 52시간제 시행 한 달째인 이날 시화산단에서 만난 중소기업 관계자들은 “산업단지의 활기가 사라졌다”고 입을 모았다. 근로자가 썰물처럼 빠져나간 오후 6시께 산업단지는 적막감마저 감돌았다. 인근 식당 주인은 “저녁 손님이 3분의 1로 줄었다”고 하소연했다.

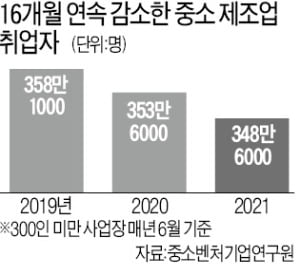

현장에서 지켜본 중소기업 인력난은 훨씬 심각했다. 근로자 1인당 근무시간이 줄어든 만큼 기업이 생산량을 채우려면 채용을 늘려야 하지만, 되레 기존 직원이 퇴사하는 사례가 많았다. 잔업·특근 등이 대폭 감소하면서 실제 받는 임금 수준이 50만~100만원 가까이 줄어든 탓이다. 시화산단의 한 제조업체 중간관리급 직원은 “생산직 직원 가운데 근로시간 규제를 안 받는 5인 미만 기업으로 이직하려는 직원이 있어 이런 분위기가 확산될까 우려스럽다”고 말했다.

현장에서 지켜본 중소기업 인력난은 훨씬 심각했다. 근로자 1인당 근무시간이 줄어든 만큼 기업이 생산량을 채우려면 채용을 늘려야 하지만, 되레 기존 직원이 퇴사하는 사례가 많았다. 잔업·특근 등이 대폭 감소하면서 실제 받는 임금 수준이 50만~100만원 가까이 줄어든 탓이다. 시화산단의 한 제조업체 중간관리급 직원은 “생산직 직원 가운데 근로시간 규제를 안 받는 5인 미만 기업으로 이직하려는 직원이 있어 이런 분위기가 확산될까 우려스럽다”고 말했다.한 열처리업체 사장은 “2교대 체계를 3교대로 바꿔야 하는데 인력 충원이 없는 현실에선 불가능한 일”이라고 지적했다. 법정 근로시간은 4분의 3으로 줄었지만, 장비 예열 등 공정에 필요한 준비시간까지 고려하면 실제 생산량은 절반 가까이 줄어든다는 것이다. 반월국가산업단지의 한 섬유업체 대표는 “지난해 코로나19 여파로 미국·유럽에서 원단 수요가 줄었다가 올해 회복세여서 직원 모집 공고를 냈는데 넉 달째 지원자가 없다”며 발을 굴렀다.

금형·표면처리·용접 등 ‘뿌리산업’ 종사 기업이 받는 충격도 크다. 금형산업의 경우 최소 3년은 꾸준히 종사하며 훈련해야 현업에서 제 몫을 할 수 있는데, 갈수록 장기 근속하려는 인원이 줄고 있기 때문이다. 신용문 금형공업협동조합 이사장은 “금형 숙련공이 될 때까지 수년간 시행착오를 겪으며 노력해야 하는데 젊은 기술자들이 편한 일을 찾아 금방 퇴사한다”며 “현장에 50~60대 기술자만 남은 상태여서 몇 년 후 국내 뿌리산업에 큰 공백이 생길 것”이라고 우려했다.

중소기업은 코로나19로 외국인 근로자 입국마저 끊긴 상황에서 계도기간 없이 주 52시간제가 시행돼 진퇴양난에 빠진 상태다. 올해 정부가 기업 수요를 추정해 받아들이기로 한 외국인 근로자는 2만8966명이었지만, 정식으로 입국한 외국인은 2855명(6월 말 기준)에 불과했다. 충남의 한 분체도장업체 사장은 “법인 한 곳당 합법적으로 외국인 인력을 받을 수 있는 정원이 정해져 있어 회사를 둘로 분리했다”며 “편법인 줄 알지만 생산 물량을 확보하려면 한 명의 외국인도 아쉬운 형편이어서 어쩔 수 없었다”고 털어놨다.

벤처·스타트업계도 “(주 52시간제가) 몸에 맞지 않는 옷”이라며 불만이 쏟아지고 있다. 초기 스타트업 직원의 상당수가 스톡옵션이나 지분을 보유한 상태에서 ‘자발적’으로 초과 근무를 하는데, 주 52시간제로 성장동력이 꺼지게 됐다는 설명이다.

최성진 코리아스타트업포럼 대표는 “노동시간을 기준으로 성과를 측정하고 보상하는 방법은 산업혁명 시대에나 적합한 제도”라며 “일과 자기계발의 경계가 모호한 경우가 많은 스타트업은 법 적용을 보다 유연하게 해야 한다”고 설명했다.

시화·반월=민경진/김동현 기자 min@hankyung.com

관련뉴스