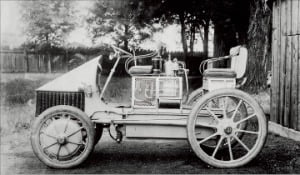

1889년 미국에서 윌리엄 패튼이 휘발유와 전기를 함께 쓰는 하이브리드 궤도차를 만들고, 비슷한 시스템이 선박에도 적용됐다. 1896년 해리 데이는 세계 최초의 하이브리드카 ‘암스트롱 페이튼’을 제조했다. 오스트리아 빈에서 마차 사업을 하던 루드빅 로네르는 1877년 동력의 미래를 전기로 판단하고, 1898년 페르디난트 포르쉐를 기술자로 영입한 뒤 1900년 파리 세계박람회에 전기차 한 대를 출품했다. ‘믹스테(Mixte)’로 불리는 로네르 포르쉐(사진)가 주인공이다. 포르쉐와 로네르는 100% 전기차가 아니라 하이브리드카에 관심을 뒀지만, 당시엔 생각만큼 활성화되지 못했다.

1889년 미국에서 윌리엄 패튼이 휘발유와 전기를 함께 쓰는 하이브리드 궤도차를 만들고, 비슷한 시스템이 선박에도 적용됐다. 1896년 해리 데이는 세계 최초의 하이브리드카 ‘암스트롱 페이튼’을 제조했다. 오스트리아 빈에서 마차 사업을 하던 루드빅 로네르는 1877년 동력의 미래를 전기로 판단하고, 1898년 페르디난트 포르쉐를 기술자로 영입한 뒤 1900년 파리 세계박람회에 전기차 한 대를 출품했다. ‘믹스테(Mixte)’로 불리는 로네르 포르쉐(사진)가 주인공이다. 포르쉐와 로네르는 100% 전기차가 아니라 하이브리드카에 관심을 뒀지만, 당시엔 생각만큼 활성화되지 못했다.지금처럼 전기모터와 발전기를 장착한 하이브리드카는 1905년 벨기에의 무기 제조기업 헨리 파이퍼가 선보였다. 1931년엔 시속 40㎞까지 달릴 수 있는 하이브리드카가 등장했다. 포르쉐는 2차대전 때 하이브리드 탱크를 고안하기도 했다. 이후 도요타의 양산형 하이브리드카인 프리우스가 등장할 때까지 보조동력으로 전기를 자동차에 사용하는 시도는 꾸준히 이어져 왔다. 1967년 미국의 AMC, 1979년 피아트 131 하이브리드, 1988년 알파로메오의 알파33 하이브리드, 1989년 아우디의 듀오, 1992년 BMW 5시리즈 CVT 하이브리드와 볼보 ECC 등 하이브리드카에 대한 열망은 꾸준했다.

내연기관이 해야 할 역할의 일정 부분을 전기가 맡는다는 점에서 하이브리드는 친환경의 대명사로 여겨져 왔다. 그래서 나라별로 하이브리드카에 다양한 혜택을 부여했고 그 덕분에 등록 비중이 꾸준히 확대됐다. 2017년 도요타는 하이브리드카 출시 20년 만에 누적 1000만 대 판매를 달성했다. 한국에서도 2014년 전체 등록대수 대비 0.68%에 머물던 하이브리드카 비중이 2020년에는 2.77%(67만4000대)까지 증가했다. ‘친환경’ 이슈가 부각되며 각종 지원책이 쏟아진 점도 빠른 증가의 이유로 꼽힌다.

하지만 최근 하이브리드의 ‘환경친화적’ 성격을 바꿔야 한다는 주장이 일각에서 제기되고 있다. 전기차 모드가 지원되는 짧은 거리에서만 친환경일 뿐 나머지는 내연기관차와 다를 바 없다는 점에서다. 실제 가솔린 하이브리드카는 ㎞당 60~95g의 이산화탄소를 배출한다. 일반 내연기관 대비 적은 양이지만 순수 전기차(BEV)에 비하면 꽤 많은 편이다.

하지만 자동차를 제작하기 위해 생산되는 원료의 추출부터 운행 및 폐기까지 모든 과정을 고려한 전 생애 주기(LCA·life cycle assessment) 관점에서 보면 하이브리드카의 배출가스가 여전히 전기차만큼 적다는 의견도 만만치 않다.

용어 활용에서도 혼선을 겪고 있다. 법률 용어인 ‘환경친화적 자동차’, 일명 ‘친환경차’와 배출물질이 적은 저공해차가 대표적이다. 의미가 다른 것 같지만 개념적으로는 같다. 저공해의 궁극이 무공해이고 친환경의 끝자락에는 내연기관 없는 배터리 전기차가 자리하고 있다. 결국 ‘무공해=전기차’로 귀결되는 셈이다.

정부 부처 내에서도 하이브리드카의 지원 방안을 놓고 티격태격하고 있다. 더 이상 지원하지 말자는 의견과 유지해야 한다는 입장이 팽팽하다. 하이브리드카 지원금을 배터리 전기차로 전환하자는 주장과 글로벌 자동차 시장에서 하이브리드카의 산업적 위치가 유지되는 만큼 지원 중단은 국가적 손해라는 견해가 맞선다. 과연 누구의 손을 들어줘야 할까? 참으로 판단이 쉽지 않다.

권용주 < 국민대 자동차운송디자인 겸임교수 >

관련뉴스