니혼게이자이 등 외신에 따르면 일본 정부는 WD와 키오시아 인수합병(M&A) 조건을 두고 협상을 벌이고 있다. WD 측에서 비용 효율화 등을 위해 키오시아 본사와 핵심 시설을 미국으로 옮기겠다는 의사를 나타내자 일본 경제산업성이 난색을 보였다. 인수를 반대하지는 않겠지만 본사만큼은 일본에 두라는 것이 일본 정부가 내민 조건이다.

일본은 해외 기업에 보수적인 나라로 꼽힌다. 연구개발부터 소재 장비, 제조까지 자국 기업으로 꾸려나가는 ‘주식회사 일본’ 전략을 고수했다. 기류가 달라진 것은 올해 들어서다. 스가 요시히데 내각이 지난 6월 발표한 성장전략은 일본 내 반도체 공급망(SCM)을 구축하는 것을 목표로 기업의 ‘국적’보다 ‘지정학적 위치’가 중요하다는 내용을 담고 있다. 자국 기업, 해외 기업을 따지지 않을 테니 일본에서 투자와 생산을 하면 된다는 의미다. 경제산업성은 성장전략의 각론인 통상백서를 통해 “미국 등 우방과 제휴해 글로벌 공급망을 서둘러 구축해야 한다”고 설명했다.

통상백서에서 일본 정부는 첨단 반도체 설계·제조 기술에서 주요국에 뒤처졌다고 자인했다. 당장 해외 기업들과 경쟁하기보다는 이들 기업을 자국에 유치하고, 글로벌 세력을 구축하는 동시에 기술개발에서 협력을 이끌어내겠다는 게 목표다. 이를 위해 내민 카드는 소재·장비다. 일본 기업의 세계 실리콘웨이퍼 점유율은 60%, 레지스트 점유율은 70%에 달한다.

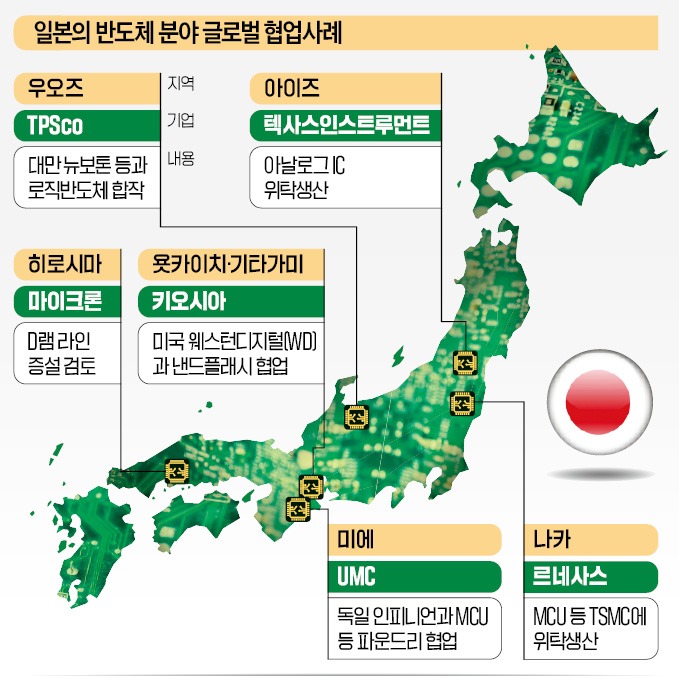

일본 소재·장비 업체와의 협력 외에도 외국 기업을 유혹하는 ‘당근’은 더 있다. 공장 입지도 알아봐주고, 연구개발 자금도 지원하겠다고 나서고 있다. 지난 2월 TSMC가 일본 투자를 결정한 배경이다. 마이크론도 히로시마에 있는 낸드플래시 공장 증설을 검토 중이다. 키오시아도 WD와 손잡고 욧카이치 낸드 라인 증설을 추진 중이다.

한국은 일본과 정반대다. 삼성전자와 SK하이닉스라는 ‘글로벌 스타기업’을 보유하고 있지만 이들을 뒷받침할 생태계가 취약하다는 분석이다. 세계 10대 장비 기업 중 한국 회사는 찾아볼 수 없다. 네덜란드 EUV(극자외선) 장비업체 ASML도 미쓰이케미컬, 교세라 등 일본 업체와 우선 협력하고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스도 처지가 모호하다. 선뜻 미국과 일본의 ‘반도체 동맹’에 동참하겠다고 선언하기 힘든 상황이다. 글로벌 M&A의 열쇠를 쥔 중국의 눈치를 봐야 하기 때문이다. 중국 정부 승인 없이는 글로벌 기업 M&A가 불가능해서다. 삼성전자는 3년 내 M&A를 성사시키겠다고 발표했고, SK하이닉스도 인텔 낸드사업부 인수의 중국 정부 승인을 기다리고 있다.

한국 반도체의 생존전략은 외교 줄타기와 산업 지원에 달렸다는 조언이 나온다. 박재근 한양대 융합전자공학부 교수는 “연합군의 도전을 피하면서 국내 생태계도 키우려면 기업들이 연구개발에 집중하고, 사업장을 빠르게 짓도록 독려해야 한다”고 강조했다.

이수빈 기자 lsb@hankyung.com

관련뉴스