명절이 다가오면 유독 가슴이 먹먹해지는 이들이 있다. 부모를 비롯해 가족·친지를 먼저 하늘로 떠나보낸 사람들이다. 부모님의 목소리로 칭찬받고 싶은 일도, “다 잘될 거다”라고 격려받고 싶은 일도 많지만 그럴 수 없다. 그나마 고인의 영상이나 통화 녹음본이 스마트폰에 남아 있다면 이를 몇 번이고 돌려 보거나 들을 뿐이다.

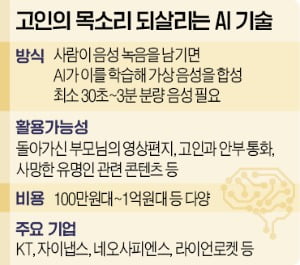

그간 당연히 여겨졌던 한계가 점점 깨지고 있다. 인공지능(AI) 기술을 통해서다. 최근 AI 기술이 급속히 진화하면서 고인의 목소리나 모습을 그대로 재현하는 시도가 잇따르고 있다. 특정인이 남긴 음성 데이터를 AI가 학습해 그 사람의 목소리로 대신 말해주는 식이다.

스타트업 자이냅스는 연내 국내 최초 AI 추모 서비스를 내놓을 계획이다. AI가 합성한 음성·영상을 기반으로 ‘돌아가신 부모님의 영상편지’를 보여주는 형식이다. 향후 여기에 AI 챗봇 기능을 더한다. 안부 인사부터 고민 상담 등 고인과 이야기하는 듯한 양방향 서비스로 확대한다는 구상이다. 부모님이 마치 살아계신 것처럼 대화할 수 있게 되는 것이다.

스타트업 자이냅스는 연내 국내 최초 AI 추모 서비스를 내놓을 계획이다. AI가 합성한 음성·영상을 기반으로 ‘돌아가신 부모님의 영상편지’를 보여주는 형식이다. 향후 여기에 AI 챗봇 기능을 더한다. 안부 인사부터 고민 상담 등 고인과 이야기하는 듯한 양방향 서비스로 확대한다는 구상이다. 부모님이 마치 살아계신 것처럼 대화할 수 있게 되는 것이다.지난 12일엔 고인이 라디오 방송을 진행하는 형식의 콘텐츠도 나왔다. 통신기업 KT가 자체 개발 AI 기술로 가수 겸 라디오 DJ였던 고(故) 신해철 씨 목소리를 되살렸다. 2014년 세상을 떠난 그의 목소리로 최근 코로나19 여파를 겪는 대중음악 시장 이야기를 담을 수 있었던 배경이다.

스타트업 네오사피엔스는 지난해 한 방송사의 다큐멘터리 ‘너를 만났다’에서 일곱 살 나이로 세상을 떠난 강나연 양의 목소리를 AI로 재현해 많은 시청자들을 울렸다. 나연 양 또래 아이 다섯 명의 목소리를 AI가 학습해 재구성했다. 네오사피엔스는 앞서 종근당 창업주인 고 이종근 회장의 목소리를 AI로 재현하기도 했다. 종근당은 이를 창립기념 사내 행사에 활용했다.

비용은 데이터 정제 과정 등에 필요한 수작업에 따라 천차만별이다. 단조로운 안내문 형식 음성 합성이라면 100만원대에 해주는 기업도 여럿이다. 반면 유가족이나 관계자들과의 의논을 거쳐 고인 특유의 말버릇, 가족끼리 썼던 단어, 애칭 등을 반영해 작업이 길어질 경우 비용이 3000만원 선에서 1억원 가까이 든다. 이야기 주제에 맞게 감정선에 따른 어조를 짜는 일도 아직 AI만으로 100% 할 수 없는 작업이다.

두 번째는 심리적 불편함이다. 사람은 실제 인간의 특성을 재현한 기술에 위화감과 이질감을 느끼게 마련이다. 이른바 ‘불쾌한 골짜기’ 현상이다. 지난 2월 미국프로풋볼리그(NFL)가 1970년 별세한 전설적인 풋볼 코치 빈스 롬바르디의 AI 합성 영상을 내보냈을 때가 그랬다. “고인을 다시 떠올릴 수 있어 좋았다”는 의견과 “기괴한 빈껍데기 광고로 고인을 욕되게 하지 말라”는 의견이 팽팽히 맞섰다.

법적 다툼 여지도 있다. 법조계 일부에선 AI 음성이 ‘가상의 목소리’이므로 법적 문제가 없다고 본다. 반면 특정인을 연상시키는 음성은 단순히 가짜로 볼 수 없다는 의견도 있다. 장건 법무법인 미션 변호사는 “목소리도 인격권이라는 기본권의 보호 대상”이라며 “목소리에 대한 권한이 유족에게 상속되는지에 대해서도 이견이 크다”고 설명했다. 복원 음성에 대한 오남용 우려도 있다.

선한결/김주완 기자 always@hankyung.com

관련뉴스