골판지에 색을 입힌 것 같은 그림이 왜 수억원에서 수십억원을 호가할까. ‘단색화 거장’ 박서보 화백(90)의 묘법(描法·Ecriture) 연작 얘기다.

박 화백은 2016년 영국 최고의 갤러리 화이트큐브에서 한국인 최초로 개인전을 열어 ‘완판’ 기록을 세웠다. 최근에는 프랑스 파리 퐁피두센터가 그의 작품을 영구 소장했다. “김환기나 김창열, 이우환이 아니라 내가 바로 한국 현대미술의 아버지”라고 그는 단언한다. 이유가 뭘까.

서울 소격동 국제갤러리에서 열리는 박 화백의 개인전에서 그 이유를 확인할 수 있다. 이번 전시에는 2000년대 이후 자연에서 영감을 얻어 만든 ‘색채 묘법’ 연작 16점을 걸었다. 블로그 등 각종 SNS에는 ‘도대체 왜 이런 그림이 비싸게 팔리나 했는데, 직접 보니 그 이유를 알 것 같다’는 관람 후기가 줄을 잇는다.

박 화백의 작품은 관객에게 편안한 느낌을 선사한다. ‘비움’을 표현한 그림이어서다. 시작은 1970년대 초. 박 화백의 둘째 아들이 글씨 연습용 칸 공책에 글씨를 쓰다가 잘 되지 않자 화를 못 이겨 마구잡이로 빗금을 치던 모습에서 착안했다. “저 빗금이 바로 체념의 미학이구나 싶었어요. 칸 속에 꾸역꾸역 글자를 넣으려는 건 목적성이고 서양의 것입니다. 반대로 동양의 미학은 비워내는 것이죠. 비움을 화폭에 구현하는 묘법 연작이 그렇게 시작됐습니다.”

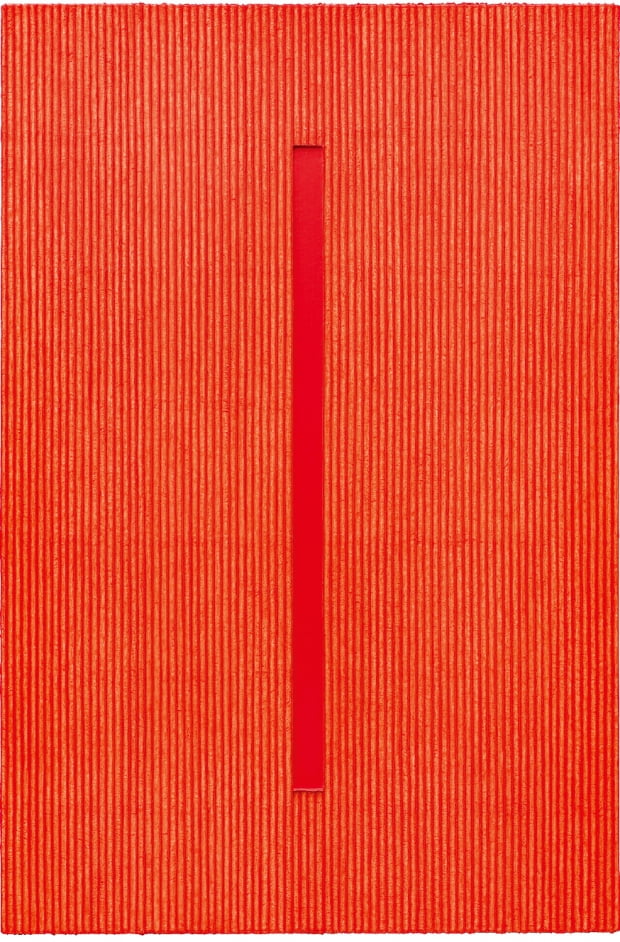

이번 전시 작품들은 물에 불린 한지에 굵은 연필로 선을 그어 산과 골을 만든 뒤 그 위에 단풍색, 유채꽃색, 와인색, 황금올리브색 등 자연의 색을 입힌 그림들이다.

박 화백은 “내 그림 속 색과 구도는 모두 원초적 자연과 인간이 만든 제2의 자연에서 왔다”며 “나를 불태울 것처럼 새빨갛게 타오르는 단풍, 제주도 해변 도로를 달리며 본 풍경, 밤의 한강 다리 등 여러 풍경에서 많은 것을 배웠다”고 말했다.

그가 말하는 단색화의 요건은 세 가지다. 목적 없는 행위(행위의 무목적성), 수없이 반복되는 행위(무한반복성), 이를 정신적 깨달음으로 승화시키는 것(행위의 정신화). 이렇게 수행하듯 그려낸 그림은 단순·소박하면서도 분청사기의 표면처럼 현대적이고 한국적인 미감을 발산한다.

그림이 작가에게 수행의 방편이듯 관객에게는 병든 마음을 치유하는 수단이 돼야 한다는 게 박 화백의 지론이다. 그는 “자연의 색채로 사람을 끌어들여서 고뇌와 스트레스를 흡인지처럼 빨아들이고 보듬는 게 내 그림”이라고 했다.

구순의 나이에도 하루 5시간씩 작업하는 그는 “늙어서 몸이 잘 움직이지 않는다”면서도 “무덤에 들어가서 후회하지 않기 위해 2019년부터 제작해온 대작을 연말까지 완성할 계획”이라고 말했다. 거장의 눈빛이 형형했다. 전시는 10월 31일까지.

성수영 기자 syoung@hankyung.com

관련뉴스