시력이 나쁜 사람이 미국에 유학 가거나 장기간 체류할 때 준비해야 할 필수품이 있다. 안경이다. 미국에서 안경값은 한국보다 최대 10배가량 비싸기 때문이다. 하지만 미국의 안경 전문업체 와비파커를 이용하면 이런 걱정을 덜 수 있다. 이 회사는 온라인 판매를 통해 안경 가격을 다른 업체 제품의 5분의 1 수준으로 낮췄다.

29일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에 데뷔한 와비파커의 주가는 상장 첫날 기준가(40달러) 대비 36% 급등했다. 주가가 치솟은 덕에 와비파커의 가치는 단숨에 60억달러(약 7조1200억원)를 넘어섰다. 경쟁업체보다 훨씬 저렴한 가격에 증강현실(AR)과 같은 첨단기술 서비스도 갖추고 있어 앞으로 성장 가능성이 높다는 평가가 많다.

“왜 안경값이 아이폰보다 비싼 걸까.”

“왜 안경값이 아이폰보다 비싼 걸까.”2010년 와비파커는 이런 의문 끝에 탄생했다. 펜실베이니아대 와튼스쿨 재학생이던 데이브 길보아 와비파커 공동창업자는 700달러짜리 안경을 잃어버려 한 학기 동안 안경 없이 지내야 했다. 대학생이 다시 안경을 사기에 안경값은 너무 비쌌다. 미국 보험업체 VSP에 따르면 미국에서 의료보험이 없는 상태로 안경을 구매하려면 평균 576달러(약 68만원)를 내야 한다. 그래서 길보아는 다른 세 명의 와튼스쿨 동창생과 함께 ‘저렴한 안경’을 모토로 와비파커를 창업했다.

와비파커가 선택한 판로는 온라인이다. 중간 유통을 빼고 소비자에게 직접 안경을 팔기 시작했다. 가격은 95달러로 책정했다. 온라인 판매의 약점인 직접 써볼 수 없다는 점을 보완하기 위해 ‘홈 트라이 온’ 서비스도 도입했다. 이 서비스를 이용하면 안경 5개를 골라서 5일간 체험할 수 있다. 그리고 마음에 드는 안경을 선택하면 맞춤 제작된 안경이 배송된다. 모든 배송비는 무료다.

이런 서비스를 통해 와비파커는 미국 안경시장의 판도를 바꿨다. 2015년엔 애플과 구글을 제치고 미국 경제매체 패스트컴퍼니가 선정한 ‘가장 혁신적인 기업’ 순위에서 1위에 올랐다. 미국 패션잡지 GQ는 와비파커를 ‘안경업계의 넷플릭스’로 소개하기도 했다.

와비파커는 AR 기술을 활용해 사업 확장에 속도를 내고 있다. AR 기술로 직접 매장에 가지 않아도 안경을 가상으로 착용해볼 수 있다. 최근엔 원격으로 시력 검사를 받을 수 있는 서비스를 내놨다. 직접 안과의사를 만나야 받을 수 있는 시력 검사를 앱을 통해 집에서 간단히 받을 수 있다. 온라인으로 시작한 와비파커는 오프라인 매장을 늘리고 있다. 세계 최대 전자상거래 기업 아마존이 오프라인 유통업체인 홀푸드를 인수한 전략과 비슷하다. 결국엔 오프라인과 온라인을 결합해 고객 경험을 극대화해야 시장 점유율을 늘릴 수 있다는 판단에서다. 와비파커는 현재 160개가량인 오프라인 매장을 올해 말까지 30~35개 더 늘릴 계획이다.

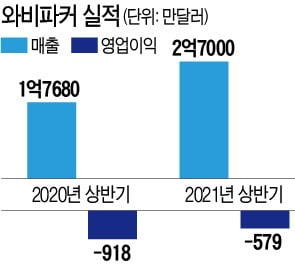

와비파커는 AR 기술을 활용해 사업 확장에 속도를 내고 있다. AR 기술로 직접 매장에 가지 않아도 안경을 가상으로 착용해볼 수 있다. 최근엔 원격으로 시력 검사를 받을 수 있는 서비스를 내놨다. 직접 안과의사를 만나야 받을 수 있는 시력 검사를 앱을 통해 집에서 간단히 받을 수 있다. 온라인으로 시작한 와비파커는 오프라인 매장을 늘리고 있다. 세계 최대 전자상거래 기업 아마존이 오프라인 유통업체인 홀푸드를 인수한 전략과 비슷하다. 결국엔 오프라인과 온라인을 결합해 고객 경험을 극대화해야 시장 점유율을 늘릴 수 있다는 판단에서다. 와비파커는 현재 160개가량인 오프라인 매장을 올해 말까지 30~35개 더 늘릴 계획이다. 와비파커는 안경뿐 아니라 콘택트렌즈, 시력 검사, 안경 액세서리 등으로 사업 영역을 확대할 방침이다. 닐 블루멘털 공동창업자는 “콘택트렌즈와 시력 검사 시장 규모는 50억달러에 달한다”고 말했다. 코로나19의 영향에도 와비파커는 올 상반기에 작년 같은 기간보다 58% 늘어난 2억7000만달러(약 3200억원)의 매출을 올리며 승승장구하고 있다. 올해 매출은 지난해보다 25%가량 증가한 5억3200만달러에 이를 것으로 추정된다.

와비파커는 안경뿐 아니라 콘택트렌즈, 시력 검사, 안경 액세서리 등으로 사업 영역을 확대할 방침이다. 닐 블루멘털 공동창업자는 “콘택트렌즈와 시력 검사 시장 규모는 50억달러에 달한다”고 말했다. 코로나19의 영향에도 와비파커는 올 상반기에 작년 같은 기간보다 58% 늘어난 2억7000만달러(약 3200억원)의 매출을 올리며 승승장구하고 있다. 올해 매출은 지난해보다 25%가량 증가한 5억3200만달러에 이를 것으로 추정된다.다만 사업 확장으로 적자가 지속될 수 있다는 우려도 나온다. 미국 투자전문매체 모틀리풀은 “지난해 마케팅 비용이 전년 대비 30% 늘어났고, 활성 고객 수도 아직 200만 명에 불과하다”며 “단기적으로는 계속 손실을 볼 것”이라고 내다봤다.

맹진규 기자/워싱턴=정인설 특파원 maeng@hankyung.com

관련뉴스