요즘 화장품 매대에서 용기 겉면에 한글을 찾아볼 수 없는 국산 브랜드를 찾는 것은 어려운 일이 아니다. 이름은 물론 효능, 사용방법 및 주의사항, 생산자 주소까지 모조리 영어로 쓰인 브랜드가 태반이다. 영어가 잠식하고 있는 우리 언어생활의 현주소를 보여주는 단면이다.

주의사항까지 영어로

브랜드명이야 무심코 넘어가더라도 혹시 모를 부작용을 피하기 위해 사용할 때 주의사항을 읽다 보면 ‘굳이 이렇게까지 해야 할까’ 하고 고개를 갸우뚱하는 경우가 많다. ‘Warnings: For external use only. Avoid direct contact with the eyes’(경고: 피부에 바르는 용도로만 쓰세요. 화장품이 눈에 직접 들어가지 않도록 하세요) 같은 식이다.‘대한민국 서울 종로구 OOO로 OO로’라는 주소명까지도 영어로 표기한다. 직장인 신모씨(27)는 “감각적 디자인과 브랜드의 느낌을 살리기 위해 브랜드명을 영어로 쓰는 것까지는 이해하지만 소비자가 꼭 알아야 하는 사용법, 주의사항까지 영어로 쓰는 것은 과하다”고 지적했다.

이 같은 소비자의 불만에 대해 업계 관계자들도 할 말은 있다. 국산 화장품이 글로벌 시장에서 차지하는 위상을 감안할 때 영어 중심의 포장은 불가피한 측면이 있다는 주장이다.

B브랜드 관계자는 “우리 제품은 글로벌 브랜드를 표방하며 유럽, 미국, 중국에도 수출 중”이라며 “이에 따라 제품의 1차 용기에는 영어를 쓴다”고 소개했다. 그는 “하지만 1차 용기를 감싸는 종이상자 등 2차 용기에는 사용 시 주의사항과 사용법, 성분 등을 각 나라 언어로 표기한다”고 덧붙였다. 김주덕 성신여대 뷰티산업학과 교수는 “국산 브랜드임에도 불구하고 ‘고급 제품’ 이미지를 풍기거나 수출 활성화를 위해 많은 기업이 영어 표기를 택한다”며 “누구나 쉽게 사용법과 주의점을 알 수 있도록 국내 유통 제품은 1차 용기에도 한글로 표기하는 게 바람직하다”고 말했다.

메뉴판·계산서도 영어 일색

식당에서 영어로 된 메뉴판이나 계산서 때문에 당혹함을 느끼는 소비자도 있다. 지난달 딸과 함께 서울 대형 쇼핑몰의 한 수제버거 전문점을 찾은 김모씨(54)는 계산서를 두 번 확인했다.

식당에서 영어로 된 메뉴판이나 계산서 때문에 당혹함을 느끼는 소비자도 있다. 지난달 딸과 함께 서울 대형 쇼핑몰의 한 수제버거 전문점을 찾은 김모씨(54)는 계산서를 두 번 확인했다.계산서에는 김씨와 딸이 먹은 메뉴 및 가격이 영어로 깨알같이 적혀 있었다. ‘5oz BURGHERITA, 5oz BROOKLYN WORKS, SET FRENCH FRIES, DISPENSER COLA ZERO’(5온스 버게리타, 5온스 브루클린 웍스, 감자튀김 세트, 제로 콜라). 김씨는 “외국인이 많이 찾는 이태원도 아니고, 한국인 손님이 대부분인 쇼핑몰 식당에서 이런 영어 계산서가 나올 줄 몰랐다”며 고개를 절레절레 흔들었다.

일각에서는 “전 세계에서 서울이 차지하는 글로벌 위상(2020년 일본 모리재단 도시종합경쟁력 순위 8위)을 감안할 때 당연한 흐름”이라는 평가도 나온다. 하지만 한글 전문가들의 생각은 다르다. 이건범 한글문화연대 대표는 “외국어·외래어를 보고 이해하지 못하는 사람들이 ‘내가 무식해서 그렇다’며 부끄러워하기도 한다”며 “실제로는 기업·기관들이 소비자의 알 권리를 무시한 것”이라고 지적했다.

이해하는 외국어 단어 30% 그쳐

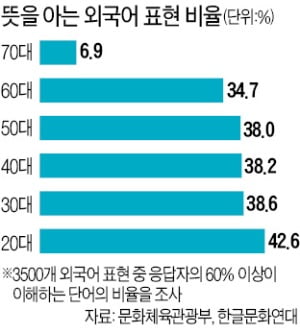

이처럼 외래어뿐 아니라 외국어가 일상화하고 있지만 상당수 국민은 이를 정확히 이해하지 못하는 실정이다. 문화체육관광부와 한글문화연대가 외국어 표현 3500개에 대해 일반 국민이 얼마나 이해하고 있는지 조사한 결과 응답자의 60% 이상이 이해하는 단어가 30.8%(1080개)에 머물렀다.어려운 외국어 표현이 스트레스를 유발하기도 한다. 국어문화원연합회는 ‘공공기관에서 어려운 외국어나 한자어 등을 사용할 때 사람들이 심리적 스트레스를 받는다’는 조사 결과를 지난 7일 내놓기도 했다. 1점(전혀 느끼지 않음)부터 9점(매우 많이 느낌)으로 나눠 설문조사를 벌인 결과 응답자들은 평균 5.4점 수준의 스트레스를 호소했다.

최예린 기자 rambutan@hankyung.com

관련뉴스