정부가 인증하고 있는 전기차의 주행거리가 자동차 제조사가 홍보하고 있는 주행가능거리와 큰 간격을 보이고 있는 것으로 나타났다. 제조사는 1회 충전시 600km를 넘게 달릴 수 있다고 홍보하고, 정부는 300km대를 달릴 수 있다고 인증하는 식이다. 심지어 정부 부처간 인증거리도 차이가 있었다. 정부의 전기차 인증시스템 전반이 여전히 '부실 투성이'라는 지적이 나온다.

권영세 국민의힘 의원이 14일 환경부 등으로부터 제출받은 '주행가능거리 인증 내역' 자료에 따르면, 현대차의 전기차인 아이오닉5의 1회 충전당 주행가능거리는 환경부 인증의 경우 342km였지만, 실제 현대차가 홍보하고 있는 주행거리는 600km 이상이었다.

정부의 인증거리와 회사가 홍보하고 있는 주행거리가 2배 가까이 차이가 나는셈이다. 실제 현대차는 강원도 고성에서 전라남도 해남까지 아이오닉5의 무충전 주행 모습을 자사 SNS에 공개하기도 했다. 고성과 해남은 617km 떨어져있다.

내연기관 차량들에 대해서는 국립환경과학원 교통환경연구소에서 실주행 검증 테스트할 수 있는 시설이 있다. 하지만 전기차에 대해서는 사실상 서류로만 판단해야 하는 상황인 셈이다.

소비자들은 제조사별 주행 인증 거리가 왜 이렇게까지 차이가 나는지 혼란스러운 실정이다. 전기차를 1회 충전할때 얼만큼 거리를 주행이 가능하냐의 문제는 국민들이 어떤 전기차를 구매할지 결정하는데 있어 차량 가격이나 보조금만큼 중요하게 생각하는 요소지만, 정부의 '전기차 시대' 준비는 여전히 뒤쳐지고 있다는 지적이 나온다.

권 의원은 "환경부 인증 주행거리가 실사용자가 참고 할 수 잇는 실주행 값과 같도록 기준을 손봐야 한다"고 지적했다.

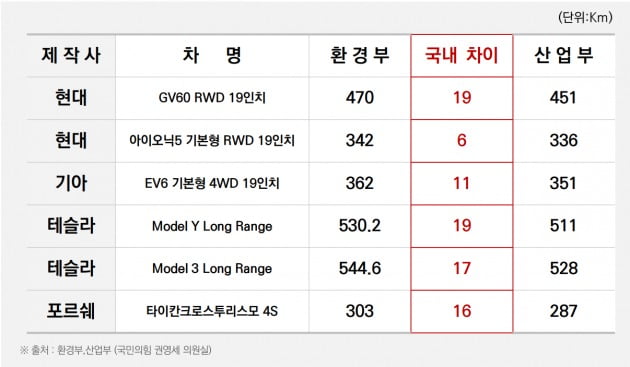

심지어 정부 부처간 주행인증거리도 달랐다. 환경부와 또다른 인증기관인 산업자원통상부의 전기차별 주행인증거리 결과를 비교해보면, 아이오닉5의 경우 환경부는 주행거리를 342km로 인증하고 있지만, 산업부는 336km로 인증했다. 기아 EV6 역시 환경부(362km)와 산업부(351km)의 인증 거리가 달랐다. 테슬라 Y 모델과 3 모델, 포르쉐 타이칸크로스투리스모 등도 마찬가지였다.

주행거리를 제조사가 만약 의도적으로 '조작'하는 경우에도 이를 자체적으로 잡아낼 시스템은 없는 셈이다.

전기차 시대가 멀지 않은 만큼, 정부의 전반적인 제도 정비가 필요하다는 목소리가 나온다. 우선 1회 충전 주행거리 인증 시스템을 개선하고, 정부부처간 일관된 기준을 마련해야한다는 지적이다. 또 잘못 또는 거짓 제출 시에 대한 제재방안 규정과 소비자 보상 등을 마련하는 등 전기차 인증 및 사후 관리 전반에 대해 개선해야한다는 분석이다.

권 의원은 "정부가 탄소중립을 위한 전기차의 필요성을 강조하면서도, 제도적으로는 전혀 준비가 되어있지 않다"며 "부처간 인증결과에 대한 획일화 작업, 주행거리 등을 잘못 또는 거짓 제출 시의 제재방안, 소비자 보상책을 마련하는 등 전기차 인증 및 사후 관리 전반에 대해 개선해야 한다"고 강조했다.

성상훈 기자 uphoon@hankyung.com

관련뉴스