2주 전의 일이다. 미국 민주당 소속 한 정치인은 “조 바이든 대통령의 인기가 너무 없다”고 잘라 말했다. 그것도 지지자들을 상대로 한 공개 온라인 연설 자리에서다.

2주 전의 일이다. 미국 민주당 소속 한 정치인은 “조 바이든 대통령의 인기가 너무 없다”고 잘라 말했다. 그것도 지지자들을 상대로 한 공개 온라인 연설 자리에서다.대담하게 현직 대통령을 저격한 이는 테리 매컬리프 전 버지니아주지사다. 그는 민주당 정치자금 모금을 도맡아온 골수 민주당원이다. 지난해 민주당 대선 경선 때 바이든 대통령을 후원한 ‘친(親)바이든’ 인사이기도 하다. 그 후광에 힘입어 오는 11월 2일 실시되는 버지니아주지사 선거에서 중임에 도전한다.

그런 그가 선거를 한 달가량 앞두고 지지자들에게 “우리는 워싱턴발(發) 역풍을 맞고 있다”며 바이든 대통령을 대놓고 비판했다. 그러면서 “버지니아에서 대통령의 인기가 없으니 스스로 끝까지 헤쳐 나가야 한다”고 말했다. 그는 또 “대통령 대신 민주당이 나서서 버지니아주지사 선거를 치러야 한다”고까지 주장했다. 매컬리프가 바이든 대통령과 거리두기를 하는 이유는 간단하다. 현직 대통령이 선거에 도움이 안 되기 때문이다. 특히 이번 선거는 바이든 대통령에 대한 중간평가 성격을 띠고 있다. 바이든 대통령 당선 이후 사실상 처음 치러지는 선거여서다. 지난달 캘리포니아주지사 선거가 있었지만 그건 어디까지나 민주당 텃밭에서 치러진데다 국민소환제 형태로 현직 민주당 주지사의 탄핵 여부를 심판하는 선거였다.

얼마 전까지만 해도 민주당이 쉽게 이길 것이란 관측이 지배적이었다. 공화당 아성이었던 버지니아가 근래엔 민주당 우세 지역으로 바뀌어서다. 최근 열 번의 버니지아주지사 선거에서 민주당이 일곱 번 승리했다. 직전 다섯 차례 주지사 선거 중 네 번을, 대통령 선거에서도 4회 연속으로 각각 민주당이 이긴 곳이다.

얼마 전까지만 해도 민주당이 쉽게 이길 것이란 관측이 지배적이었다. 공화당 아성이었던 버지니아가 근래엔 민주당 우세 지역으로 바뀌어서다. 최근 열 번의 버니지아주지사 선거에서 민주당이 일곱 번 승리했다. 직전 다섯 차례 주지사 선거 중 네 번을, 대통령 선거에서도 4회 연속으로 각각 민주당이 이긴 곳이다.이번엔 양상이 좀 다르다는 분석이다. 민주당 후보는 선거 초반만 해도 상대 공화당 후보를 여유 있게 앞섰다. 선거 분석업체 리얼클리어폴리틱스가 지난 8월 각종 여론조사를 취합한 결과 매컬리프가 글렌 영킨 공화당 후보를 6.8%포인트 차로 앞섰다. 이달 들어 두 후보의 지지율 차이는 오차범위인 3.5%포인트로 좁혀졌다. 다른 여론조사업체인 538이 실시한 조사에선 두 후보의 지지율이 2.5%포인트 차이로 줄었다. 민주당이나 공화당 지지자가 아니라 무당파 유권자를 대상으로 한 조사에선 이미 공화당이 역전했다.

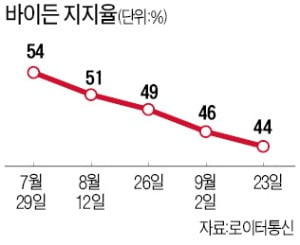

바이든 대통령의 지지율은 뚝뚝 떨어지고 있다. 취임 직후인 지난 1월만 해도 60%가 넘었다. 이후 계속 미끄럼을 타더니 지난달엔 43%까지 내려갔다. 취임 8개월 기준으로 전직 대통령과 비교해보면 도널드 트럼프 전 대통령(37%)보다 조금 높은 수준이다.

여론조사업체 하버드해리스 조사에선 바이든 대통령에 대한 긍정적 평가가 46%였다. 트럼프 전 대통령(48%)보다 낮았다. 부정적 평가는 바이든 대통령(49%)이 트럼프 전 대통령(47%)보다 높았다. 응답자 절반 이상(51%)은 트럼프 전 대통령이 바이든 대통령보다 나은 대통령이라고 답했다. 하버드해리스 측은 “바이든 대통령의 허니문 기간이 끝나고 유권자들의 후회가 일고 있다”고 분석했다.

대북정책을 보면 바이든이 인기가 없는 이유를 유추할 수 있다. 워싱턴 싱크탱크 한미경제연구소(KEI) 조사에 따르면 바이든의 대북정책을 잘 모르겠다는 응답이 작년 30%에서 올해 49%로 늘었다. 바이든 행정부는 트럼프 정부 시절의 일괄 타결도 버락 오바마 행정부 시절의 전략적 인내도 아닌, 실용적 대북 외교를 추구하겠다고 하지만 국민은 잘 모르겠다는 것이다.

모호한 노선을 취하며 결정은 미루고 늘 회의만 하는 것도 바이든 행정부의 대표적 모습이다. 명쾌한 결정을 한 건 아프가니스탄에서의 미군 철수밖에 없다. 하지만 과정이 매끄럽지 못해 최악의 작전으로 비판받으며 위기를 자초했다.

워싱턴포스트는 “바이든 시대에 바뀐 게 하나도 없다는 것에 절망하고 있다”며 “바이든 행정부에 결과를 요구하기 시작했다”고 지적했다. 이런 와중에 일시적일 것이라던 물가 급등은 계속되고 있다. 바이든의 위기도 일시적일까. 보름 후 열리는 버지니아주지사 선거가 알려줄 것이다.

관련뉴스